JESÚS FERRERO Y YO

En noviembre de 1993 yo estudiaba cuarto de Filología Hispánica en Santiago de Compostela y mi hermana Patricia hacía segundo de Filosofía.

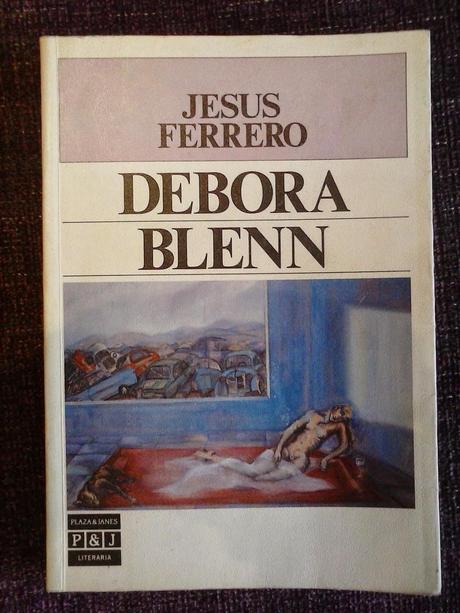

A los dieciséis años, en el instituto, había leído Debora Blenn, de Jesús Ferrero, y había llorado. La verdad, yo había nacido ya enferma de literatura, como portadora de un gen defectuoso, y desde los tres años andaba buscando no sé qué en los libros que no acababa de resultar definitivo. Esto fue extraño: ningún libro hasta entonces me había hecho llorar. Intuí que aquella protagonista extraviada me hablaba de un vértigo ante el mundo que a mí comenzaba a devorarme y me sentí tan perdida como ella dentro de la extrañeza de mi propia existencia.

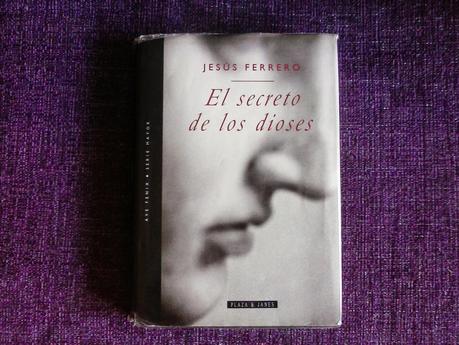

Aquel otoño, Jesús Ferrero había publicado El secreto de los dioses, que leí con fruición, igual que había leído el resto de sus novelas, y cuando me enteré de que la presentaría en Vigo, comprendí al instante que debía ir a verlo y pedirle que me la firmara.

A mis veintiún años, yo era una joven tímida pero orgullosa cuya única obsesión era no parecerlo. Patricia era más débil, aunque socialmente más capaz. A ella no le importaba mostrar su fragilidad, que habitualmente resultaba un foco de atracción muy eficaz, mientras que en mí se manifestaba un retraimiento hosco que terminaba por generar antipatías. Al final, yo acababa por utilizarla siempre como motor de mis proyectos varados y ella se servía de mí como parapeto de complejos insuperables.

Quizá en el mundo actual esto resulte ridículo, pero a mediados de los noventa ir de Santiago a Vigo era para nosotras una aventura de tintes épicos. Ella conducía; yo no. Teníamos un 124 cuya puerta delantera cerraba mal y dejaba entrar un frío del demonio; el asiento del conductor se atascaba en su posición más retrasada, con lo que había que situar el culo en el extremo, sin apoyar la espalda, para llegar al volante, una rueda de casi medio metro de diámetro. Disponíamos del dinero justo para el viaje de ida y vuelta a casa y la comida de toda la semana. Y lo peor: aunque jamás hacíamos nada sin informar antes a nuestros padres, en aquella ocasión decidimos que sería mejor no hacerlo, para asegurar la realización del viaje.

Así que llegamos a Vigo, una ciudad que parecía engullirnos, buscamos aparcamiento sin saber dónde nos encontrábamos ni dónde era el acto de presentación. Dimos vueltas hasta encontrar el lugar y entramos. La sala estaba repleta. Nos sentamos al fondo. Yo me encontraba en un estado de intensa excitación. Recuerdo su mirada como asombrada y su voz pequeñita. Alguien le preguntó cuál creía que era su mejor novela y él contestó que un escritor siempre pensaba que era la última que había escrito y que, por lo tanto, El secreto de los dioses era sin duda su obra maestra.

Cuando todo el mundo se arremolinó en torno a él esperando su firma yo sentí que una espiral vertiginosa lo había devorado y me quedé detrás, petrificada ante las risas y las voces, viendo cómo uno a uno todos los libros desaparecían firmados mientras el hilo de la espiral se ovillaba en un proceso de desvanecimiento, hasta que no quedó nadie. Me volví y le dije a Patricia: Vámonos. Al hacerlo, pude verme reflejada en los ojos espesos de mi hermana con profunda decepción.

Unos años después, mi hermana me escribió una larga carta donde me culpaba de su infelicidad, afirmando que crecer a mi sombra enfermiza la había arrastrado a la insatisfacción.

Después la vida me condujo a un extravío donde no era capaz de reconocerme. Tuve un bebé con un hombre que vivía entre las cumbres de una euforia hipertímica y los abismos opresores de la depresión, mientras yo intentaba no perder el equilibrio sobre la cuerda floja de la cordura. Me había ido detrás de él a vivir a mil kilómetros de mi casa, como quien encuentra estimulante darse un chapuzón en un charco de arenas movedizas. Una mañana llegó y dijo que quería matarse. Después no durmió durante una semana y se volvió paranoico. Entonces fue cuando me enteré de que Jesús Ferrero venía a la ciudad a hablar de Las trece rosas. Yo, la verdad, había dejado de leerlo en El último banquete, pero tenía en casa El secreto de los dioses aguardando por mí en una espera infinita y me propuse terminar lo que había empezado aquella tarde de invierno de hacía quince años, para ver si era posible volver atrás y hacer las cosas bien, para saber si Débora Blenn tenía otra oportunidad para salvarse, para librarme del miedo y de la culpa y seguir adelante.

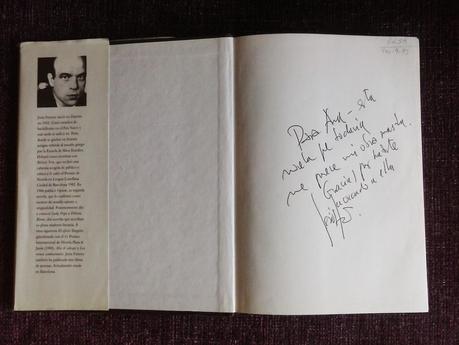

Me fui con mi bebé y su padre, la sombra triste que me seguía a todos lados. Me senté al fondo de nuevo, porque la niña podía ponerse a llorar y tendría que darle el pecho para calmarla. Escuché atenta, preguntándome si todavía pensaría que su última novela era la mejor. La niña se puso a llorar y tuve que darle el pecho para calmarla. Después todo se repitió como en un déjà vu invertido donde esta experiencia parecía la constatación real de un sueño del pasado. Dejé a la niña dormida en su carrito y me situé detrás de él, detrás de la espiral devoradora, apresando mi libro entre las manos como un talismán ardiente. Sobre la mesa se desplegaba la imagen perturbadora de las niñas que protagonizaban aquella novela repetida docenas de veces. Entonces el padre de mi hija se puso a mi lado, arrancó el libro de mis manos y lo colocó sobre la mesa. Los ojos del escritor cayeron sobre él y dejó de escribir. Se volvió y me miró. Yo no podía hablar. Fue mi compañero quien le contó que hacía años no había podido firmármelo y que yo quería saber si todavía pensaba que su última novela era siempre la mejor. Yo creo que esta no la has superado, conseguí balbucear. Sonrió. Cogió el libro entre sus manos, lo abrió y escribió:

Yo salí de allí y volví a casa.

A mis veintiún años, yo era una joven tímida pero orgullosa cuya única obsesión era no parecerlo. Patricia era más débil, aunque socialmente más capaz. A ella no le importaba mostrar su fragilidad, que habitualmente resultaba un foco de atracción muy eficaz, mientras que en mí se manifestaba un retraimiento hosco que terminaba por generar antipatías. Al final, yo acababa por utilizarla siempre como motor de mis proyectos varados y ella se servía de mí como parapeto de complejos insuperables.

A mis veintiún años, yo era una joven tímida pero orgullosa cuya única obsesión era no parecerlo. Patricia era más débil, aunque socialmente más capaz. A ella no le importaba mostrar su fragilidad, que habitualmente resultaba un foco de atracción muy eficaz, mientras que en mí se manifestaba un retraimiento hosco que terminaba por generar antipatías. Al final, yo acababa por utilizarla siempre como motor de mis proyectos varados y ella se servía de mí como parapeto de complejos insuperables.  Cuando todo el mundo se arremolinó en torno a él esperando su firma yo sentí que una espiral vertiginosa lo había devorado y me quedé detrás, petrificada ante las risas y las voces, viendo cómo uno a uno todos los libros desaparecían firmados mientras el hilo de la espiral se ovillaba en un proceso de desvanecimiento, hasta que no quedó nadie. Me volví y le dije a Patricia: Vámonos. Al hacerlo, pude verme reflejada en los ojos espesos de mi hermana con profunda decepción.

Cuando todo el mundo se arremolinó en torno a él esperando su firma yo sentí que una espiral vertiginosa lo había devorado y me quedé detrás, petrificada ante las risas y las voces, viendo cómo uno a uno todos los libros desaparecían firmados mientras el hilo de la espiral se ovillaba en un proceso de desvanecimiento, hasta que no quedó nadie. Me volví y le dije a Patricia: Vámonos. Al hacerlo, pude verme reflejada en los ojos espesos de mi hermana con profunda decepción.