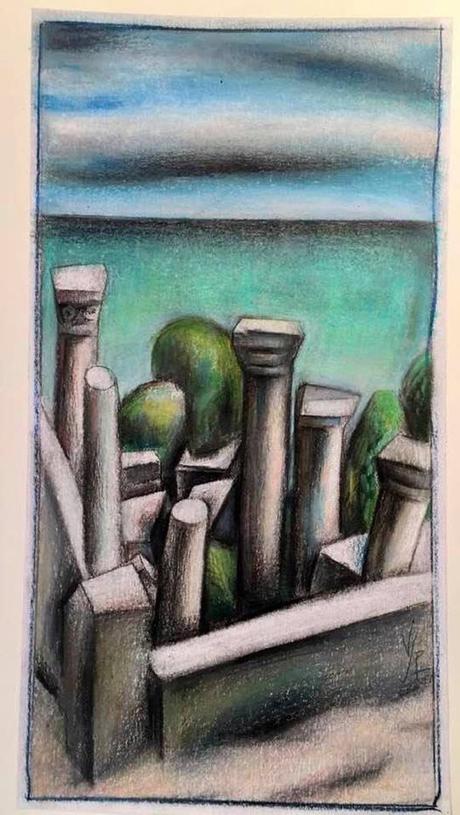

«El peso de la arena del tiempo» Javier Serrano, 2020.

La cercanía del mar es siempre un argumento fuerte. A menudo no es necesario nada más: inspiración, respiración, agua, sal y luz. Y dejarse mecer por la corriente. Pero aquella vez, cerca de las ruinas gaditanas de Bolonia (Baelo Claudia), se produjo un curioso combate —lid más bien— entre la naturaleza y la historia. El objetivo de la excursión de aquel día, desde Vejer, era visitar el yacimiento de la antigua ciudad romana y después seguir hacia Tarifa y otros puntos del Campo de Gibraltar, con el vago propósito de sondear —por así decir— los vientos de la historia y evocar viejas lecturas de reivindicaciones y romances. Y así lo hicimos, pero con el pequeño despiste de no comprobar las condiciones de visita, de modo que al llegar al sitio nos encontramos con la sorpresa de que era el día de cierre —tal vez un lunes— y nos tuvimos que conformar con admirar desde fuera el perfil de las hermosas columnas y los restos bien visibles desde varios montículos. Mientras bordeábamos, a modo de tenaces agrimensores, el perímetro del yacimiento, en irregulares paradas leíamos, no sin cierta retranca, las precisas descripciones de la muy documentada guía que viajaba con nosotros. Fue una curiosa visita virtual in situ.Menos mal que aquel descuido propició la ocasión de que dispusiéramos de más tiempo para explorar la cercana duna y la playa limítrofe, en un paseo largo y exigente, con la luz y la arena como protagonistas, y siempre a vista de las aguas: un mar cuyo color podía ir desde el azul crudo o lavado (¡claro!) hasta el tópico topacio intenso, con una amplísima gama intermedia capaz de enriquecer o hacer enmudecer la más exigente paleta del más original pintor. No sé si me explico.A lo que más se parece caminar sobre la arena de una duna es a la travesía por una montaña con nieve recién puesta, aunque haya entre ambas experiencias diferencias meteorológicas obvias, pero tal vez también una prueba más de la extraordinaria cercanía sensorial en que a menudo se complace recrearse nuestro cerebro cuando se le tensan las neuronas. No sin esfuerzo subimos duna arriba hasta coronar sus en apariencia parcos 30 metros, medida del todo engañosa cuando hay que luchar contra un suelo que, literalmente, se remueve bajo tus pies. Nunca pensara que las arenas movedizas lo fueran tanto. Sólo otro vez, en la entrada del Sáhara por el sur de Túnez, en las cercanías de la ciudad de Naftah, he experimentado sensación semejante. Pero la lucha contra la gravedad inestable mereció la pena: a nuestros pies, el proverbial “abrazo cóncavo” de la playa era una vastísima planicie blanca que parecía a punto de fundirse con las apenas delineadas señales en morse del horizonte, uno de esos efectos de fusión sensitiva que lo dejan a uno anonadado. No sé si entonces lo pensé, pero ahora al recordarlo —y obligado a suplir los huecos que a veces dejan entre sí las proteínas de los neurotransmisores—, se me viene a la cabeza la prodigiosa frase de Eduardo Galeano y, con ojos tan abiertos como me permite el incesante chorro de luz, le estoy pidiendo a quien está a mi lado: «¡Ayúdame a mirar!». (Las Caminatas, XVII)