Arrinconado electoralmente y en minoría en la mayor parte de los estamentos de poder estadounidenses, el Partido Demócrata enfrenta una grave crisis. Con un liderazgo en disputa desde la formación se esfuerzan por entender que les ha llevado a la actual situación. A continuación, usando como base la historia del partido, se intentan aportar una serie de elementos con el objetivo de arrojar un poco de luz sobre este debate.

Es 9 de noviembre de 2016. Ya de madrugada, Hillary Clinton apaga la televisión. Está agotada, frustrada; aún no entiende qué ha ocurrido. No quiere hablar con nadie y al amplio despacho del Jakob Javits Center de Nueva York solo entran los más allegados. “¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos podido perder estas elecciones?”. Ella era la candidata ideal, la favorita del partido. No había nadie más preparado, nadie más capaz. Hoy iba a hacer historia: hoy iba a convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos.

Sin embargo, todo ha salido mal. El peor entre los peores ha ganado y a tan solo unas manzanas Donald Trump y su equipo celebran la victoria. Los estadounidenses deben de estar locos… De repente, alguien interrumpe sus pensamientos. Es John Podesta, viejo amigo y jefe de campaña.

—Hillary, ha llegado el momento: debes salir y reconocer la derrota. Cientos de fieles seguidores demócratas aún te esperan.

Hillary no puede más que esbozar una pequeña sonrisa. Esta noche lo tiene claro: ya no habrá más discursos, ya no quiere más mítines. Si los estadounidenses le han dado la espalda, ella también dará la espalda a los estadounidenses. Tendrá que ser Podesta quien reconozca públicamente la derrota; ella aún tiene mucho sobre lo que reflexionar.

A pesar de los meses transcurridos, a continuación trataremos de acompañar a Hillary en su reflexión. Al fin y al cabo, no solo ella se había equivocado: somos muchos los que queremos entender cómo un tipo como Donald Trump puede haber derrotado al tan renombrado partido del pueblo.

De Madison a la vieja coalición del New Deal

Ya en los inicios más tempranos de la democracia estadounidense, James Madison había entendido que los votantes tenderían a agruparse por facciones. La religión o la edad generarían divisiones entre los electores. El proceso era sencillamente inevitable, con una categoría que además parecía sobresalir por encima de las demás: la clase social.

Para Madison había una brecha muy clara que se extendía en función de la desigual distribución de la propiedad. Esta marcaba todo el sistema electoral estadounidense y los partidos tendrían obligatoriamente que aprender a surfearla. No debe, por tanto, sorprendernos que ya en la primera mitad del siglo XIX demócratas tan relevantes como el senador Thomas Hart Benton se expresaran en los siguientes términos: “La democracia implica un gobierno del pueblo. La aristocracia implica un gobierno de los ricos. Y en estas palabras se resume la distinción entre los dos partidos”.

Así, quedaba claro que en el ADN de los demócratas siempre estuvo la idea de ser los representantes de los débiles y los oprimidos. Que realmente lo consiguieran o no ya sería parte de otro debate; el Partido Demócrata fue también el partido del Klan. Aunque por ahora es mejor quedarnos con el hecho de que la coalición siempre intentó tener una especial sensibilidad hacia los problemas de los más desfavorecidos. Sin duda, el mejor momento para poner a prueba esta noble vocación fue la Gran Depresión.

En el año 1929 la economía estadounidense sencillamente colapsó. Tras un espectacular crac bursátil, todo el sistema fue puesto entre la espada y la pared. En pocos meses, más de 5.000 bancos tuvieron que declarar la quiebra y, si nos trasladáramos al terreno de la economía real, sería imposible contabilizar el número de negocios y fábricas que tuvieron que echar el cierre. La producción caía, los sueldos se desplomaban y lo único que el Gobierno federal lograba elevar era la tasa de desempleo: para 1933 más de 12.000.000 de trabajadores se encontraban en paro.

Durante aquellos años no era difícil llegar a la conclusión de que todo había fallado. La pobreza y la miseria amenazaban con alcanzar a la totalidad de la población y en Washington las quejas y problemas de los estadounidenses sonaban cada vez con más fuerza. Si algún partido pretendía representar al pueblo, este era el momento ideal para empezar a hacerlo.

En las elecciones de noviembre de 1932, aupado en la ola de descontento nacional, Franklin D. Roosevelt barrió al republicano Herbert Hoover. Los demócratas por fin volvían al poder, aunque en esta ocasión llegaban a la Casa Blanca con un programa que no solo transformaría el país, sino también el partido. Desde la toma de posesión, Roosevelt puso todo su empeño en impulsar un conjunto de reformas legislativas que los periodistas acabarían popularizando con el nombre de New Deal. Bajo la etiqueta se aprobaron programas de legislación laboral, reforma agraria, enormes paquetes de inversión federal, reformas del sector energético o un sinfín de ayudas para las clases más bajas. En definitiva, los demócratas no solo pretendían resolver la grave crisis económica que azotaba los Estados Unidos, sino que también trazarían por el camino multitud de nuevas alianzas electorales. De ahora en adelante, la clase trabajadora y sus cada vez más importantes organizaciones se convertirían en la base del partido. Tal fue el impacto de la nueva alianza que durante las elecciones de 1936 Roosevelt pudo derrotar al millonario Alf Landon, candidato republicano, sin que este llegara a realizar grandes criticas al New Deal.

Sencillamente, los sindicatos y el partido entendieron que podían tener intereses comunes. La fórmula era tan efectiva que no solo funcionó durante la Gran Depresión: varias décadas más tarde, ya durante la Guerra Fría, todos los candidatos demócratas seguían apelando sistemáticamente al mundo del trabajo.

El partido sale de las fábricas: Nixon contra McGovern

Tratar de esclarecer por qué los demócratas rompieron esta útil alianza, que ya a fínales de los 60 los había llevado seis veces a la Casa Blanca, es aún hoy una tarea harto complicada. No obstante, más allá de los motivos, lo cierto es que el pacto acabó. Tras la dura campaña electoral de 1968, en la que el vicepresidente Hubert Humphrey fue derrotado por el republicano Richard Nixon, el partido entró en un profundo proceso de debate interno.

Al final de la década, ya nadie negaba que los sesenta habían sido políticamente muy convulsos. Sucesos como la Convención Nacional de Chicago, donde se habían mezclado disturbios callejeros con una quijotesca aspiración a la nominación por parte del senador McCarthy o las innumerables protestas contra la guerra de Vietnam, dejaban claro que el partido debía revisar su rumbo político.

Había que cambiar, pero ¿cómo? Finalmente fue el senador George McGovern quien logró dar la respuesta más convincente a esta pregunta. Al mando de una comisión que acabaría llevando su nombre, el senador por Dakota del Sur fue el encargado de resolver la crisis política del partido. Gracias a McGovern, los demócratas cambiaron el método de nominación presidencial introduciendo un amplio sistema de primarias y empezaron a reservar espacio en sus convenciones para ciertos grupos demográficos hasta ahora infrarrepresentados; es en este momento cuando las mujeres, los jóvenes o las minorías raciales empiezan a ser incluidos de manera real en el partido. En definitiva, podemos concluir que los cambios impulsados por McGovern tuvieron repercusiones positivas en el Partido Demócrata. ¿Quién podría en la actualidad estar en contra de las primarias o de la participación política de las mujeres y las minorías raciales?

En palabras de la comisión, el partido simplemente se adaptaba a los nuevos tiempos, y es quizá en esta retórica donde realmente se escondía el problema. Al fin y al cabo, si existían unos nuevos tiempos, es que también había otros que se habían vuelto viejos. ¿Cuáles? Evidentemente, los años del New Deal. Para McGovern y los suyos, ahora era necesario centrarse en una nueva generación de jóvenes bien preparados y educados. Los sindicatos, grandes, burocráticos y dominados por trabajadores blancos, ya no formaban parte de la nueva ola de cambio que habían traído los sesenta. De repente, la fábrica se convertía en el hogar de peligrosos obreros que por la mañana podían manifestarse a favor de la guerra en Vietnam y por la tarde disparar contra los protagonistas de Easy Rider.

De esta manera, la candidatura de McGovern a la presidencia en 1972 no hizo más que continuar con el camino previamente marcado. ¿Funcionó la nueva fórmula? Ni por asomo. No obstante, sí podemos extraer algunas conclusiones de aquellas elecciones. Para empezar, es necesario recordar que fue Richard Nixon quien finalmente logró mantenerse en la Casa Blanca. El californiano, gracias en parte a los votos obreros desechados por los demócratas, obtuvo una de las victorias más contundentes en la historia de los Estados Unidos. Quizá el único consuelo para McGovern fue comprobar que no estaba del todo equivocado: una buena cantidad de los profesionales cualificados —white collars— sí apoyó su candidatura. Los demócratas alcanzaban por fin a un sector demográfico que durante las últimas décadas les había sido esquivo. Massachusetts era el nuevo feudo del partido y, a pesar de la contundente derrota, algunos se empeñaban en resaltar motivos para la esperanza. Al fin y al cabo, el partido solo tenía que lograr combinar a los viejos votantes obreros con la nueva masa de profesionales liberales; dos discursos que con el tiempo demostrarían ser incompatibles.

Por último, también es importante señalar que bajo el impulso de McGovern ingresó en el partido toda una nueva generación de estudiantes universitarios de clase media que con el tiempo acabarían haciéndose con el control. No es casualidad que Bill Clinton ya hiciera campaña por McGovern en Texas durante el año 1972.

Viva la “learning class”

Llegados a este punto, podemos decir que los demócratas ya habían cambiado para siempre, y, aunque Jimmy Carter lograra alcanzar la presidencia en 1977, para aquel entonces los folletos del partido ya casi únicamente recogían cuestiones como el mérito, el camino hacia el centro político o la necesidad de controlar el déficit. Si alguien mencionaba la vieja coalición del New Deal, era solo para recalcar la necesidad de alejarse de ella. El consenso en torno a la cuestión era tal que, tras cada nueva derrota electoral del partido —y durante los años ochenta fueron muchas—, todos se apresuraban a declarar que debían acelerar el camino hacia el centro, romper de una vez con la decadente clase trabajadora —working class— para ser la voz de la clase aprendedora —learning class—.

No obstante, aún había ciertas ocasiones en las que esta retórica podía causar ciertos problemas. A principios de los noventa, en Estados Unidos se vivía lo que podemos catalogar como la resaca de la era reaganiana. Tras años de fuertes desregularizaciones y políticas privatizadoras, los ricos habían acabado siendo más ricos y los pobres —en este caso, sobre todo pequeños granjeros y trabajadores industriales— veían cada vez más cercano el colapso definitivo de su modo de vida.

El debate sobre la desigualdad volvía a copar las portadas de los periódicos y el año electoral arrancaba con la noticia del cierre de 21 plantas de General Motors, con el consiguiente despido de más de 70.000 trabajadores. Estaba claro que, si algún candidato pretendía llegar a la Casa Blanca el martes 3 de noviembre de 1992, iba a tener que hablar, y mucho, de economía.

No sorprende que Bill Clinton aceptara la nominación del Partido Demócrata con las siguientes palabras: “en el nombre de los trabajadores estadounidenses que forman la olvidada clase media”. También en su nombre atacaría durante toda la campaña electoral al aristócrata presidente Bush y al millonario candidato independiente Ross Perot. Finalmente, en 1993 los demócratas conseguían volver al poder. Los “olvidados” trabajadores estadounidenses ya tenían a su presidente. Otra cuestión seria cuánto tardaron muchos de ellos en preguntarse si este era realmente el beligerante candidato al que habían apoyado durante la campaña. Una vez en la Casa Blanca, el tono de Bill Clinton cambió radicalmente, y a principios de 1993 el nuevo presidente ya enfocaba el problema de la desigualdad desde una perspectiva distinta.

Al fin y al cabo, los trabajadores tenían que aceptar que el mundo y la economía cambiaban rápidamente. La competición ahora era mundial y nada se podía hacer para retener los antiguos empleos industriales; Estados Unidos debía convertirse en una economía de la innovación y el crecimiento. La máxima era “Ganarás en función de lo que puedes aprender”. O, en otras palabras, “Si en el colegio no lo hiciste bien, o no fuiste capaz de llegar a la universidad, es normal que ahora te quedes atrás”. En definitiva, “Tienes lo que te mereces”.

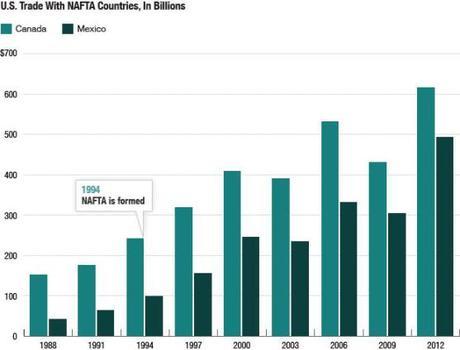

En pocos meses, los demócratas habían pasado de denunciar la desigualdad a racionalizarla. Era como decir que todos esos nuevos millonarios de Wall Street merecían plenamente el lugar que ocupaban. A estas alturas ya no debe sorprendernos que el mandato de Bill Clinton fuera también el de la desregularización de las telecomunicaciones, el fin de la legislación Glass-Steagall —que separaba la banca comercial y financiera—, el de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (más conocido en inglés como NAFTA), el de la dura reforma penitenciaria, el del déficit cero y un largo etcétera, muchas veces vehementemente apoyado por la activa primera dama Hillary Clinton.

Los discursos ya no iban sobre ricos y pobres. Ahora más bien todo podía resumirse en una historia de tontos y listos, donde había una América educada y creativa frente a otra que sencillamente se estaba quedando atrás. El cinturón del óxido contra Wall Street y Silicon Valley. Quizá nada sintetice mejor la situación que una sorprendente portada de la revista Fortune publicada en el año 2007; en ella simplemente podía leerse un claro “Business loves Hillary!”. Y, aunque finalmente fuera Barack Obama el candidato del partido a la Casa Blanca, este tampoco tuvo mayores problemas para recaudar más fondos que su oponente republicano entre la industria financiera.

Todos amaban al chico listo educado en la prestigiosa universidad de Harvard, y ni la peor de las crisis económicas, iniciada solo unos meses antes de la toma de posesión, iba a poner en entredicho la buena relación. Puede que Obama se presentara ante el Congreso como el heredero de Roosevelt, pero si analizamos detenidamente sus grandes planes de estímulo vemos cómo la mayor parte de los mismos se perdían en innumerables rebajas fiscales. El Gobierno federal nunca pretendió asumir la creación directa de empleo y, cuando llegó el momento de ajustar cuentas con los grandes bancos y fondos de inversión, simplemente se concluyó que eran demasiado grandes para caer. El día a día era de pacto y consenso con la aún considerada como la creativa clase de Wall Street. Solo en los periodos electorales se permitían fuertes apelaciones a la clase trabajadora, como bien tuvo que sufrir Mitt Rommey durante la campaña del año 2012.

No obstante, a veces hasta los mejores discursos fallan. Si a finales de tu mandato casi la mitad de la población opina que la brecha entre ricos y pobres no ha dejado de aumentar, es difícil que acabes consiguiendo el apoyo de estos últimos. Hillary Clinton podía prometer una especie de tercera legislatura, pero si los que realmente opinan que las otras dos han funcionado son una minoría es muy difícil llegar a la Casa Blanca. La coalición basada en las mujeres, las minorías raciales y los elementos más liberales del país no funcionó: Nixon volvió a ganar a McGovern.

Para ampliar: Listen, Liberal: Or, What Ever Happened to the Party of the People?, Thomas Frank, 2016