LOS SANTOS INOCENTES (1984)

Por Juan Carlos Vinuesa Jaca

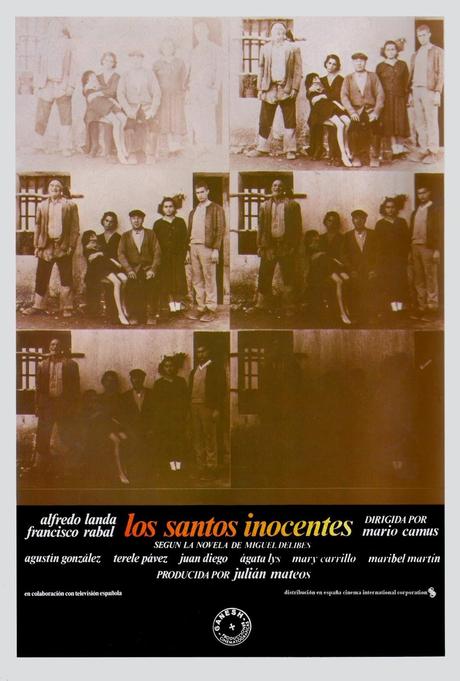

FICHA TÉCNICATítulo original: Los santos inocentes Año: 1984Duración: 103 min.País: EspañaDirector:Mario CamusGuión: Mario Camus, Antonio Larreta y Manuel Matji en la adaptación de la novela homónima de Miguel DelibesMúsica: Antón García AbrilFotografía: Hans BurmannReparto:Alfredo Landa, Francisco Rabal, Juan Diego, Terele Pávez, Belén Ballesteros, Juan Sanchez, Ágata Lys, Agustín González, Manuel Zarzo, Mary Carrillo, José GuardiolaProductora: Ganesh

PREMIOS1984: Festival de Cannes: Mejor Actor ex aequo a Francisco Rabal y Alfredo Landa, Premio del Jurado Ecuménico1985: Círculo de Escritores Cinematográficos, España: Mejor Película1986: Premios ACE: Mejor Actor a Alfredo Landa

Hace años —parece que fue ayer—, cuando uno se lamentaba de las desgracias del cine español. Bastaba ver un pase de la filmoteca de La Tierra maldita de Florián Rey, joya filmíca de nuestro realismo mudo, para exclamar: “¡Teníamos que haber seguido por ahí!”. Y los comeceluloides de la época heroica de los cincuenta y los sesenta se dedicaban a entintar párrafos en aquellas revistas de cine, que lo eran, llamadas Film Idealo Cinestudio: que por qué el cine español no hablaba de España, que sólo serían algo si contaban el ocre de nuestra tierra, las caras de nuestras gentes, la fuerza de nuestras lágrimas. Hoy la historia les da la razón. De Florián Rey pasando por Buñuel, los primeros Bardem y Berlanga y Carlos Saura —cuando la cabeza no le pesaba en demasía—hay un hilo conductor que desemboca en las mejores películas del último florecer español.

Aquí hay que inscribir la reciente trilogía cinematografía que firma Mario Camus con Fortunata y Jacinta, La Colmena, y sobre todo Los santos Inocentes, las tres, adaptaciones de excelentes novelistas; las tres arraigadas en nuestra realidad, nuestra tragedia, nuestra historia y nuestra costumbre. Pero es sin duda, la tercera, que ahora nos ocupa, la que más corresponde a este planteamiento.

Le gusta a Miguel Delibes el zurroneo y la caza como un doble deporte de cobrar piezas y atrapar el alma de la gente y de la tierra. Le gusta a este, nuestro mejor novelista, destripar los terrones donde se queda un poco de nuestra sangre en parábolas de cetrería y pequeños héroes. Por eso, cuando se fue con Ángeles, su “equilibrio” como él llamaba, por la ceniciente Extramadura, se trajo una tan emocionante con sencilla historia que vertería pronto en cuento y más tarde en novela corta, siendo editada por Lara que le propició un éxito editorial. En su simplicidad y fuerza era ya en potencia un magnífico guión cinematográfico. De ello se dio cuenta Julián Mateos, metido a productor y tras percatarse no sin sorpresas que sus derechos estaban disponibles, se la ofreció a Mario Camus, quien la trasladó sin problemas a la imagen, sobre guión propio y de Antonio Larreta y Manuel Matji.

Se trata de una bella historia de gañanes y señoritos, que se desarrolla en la Extremadura de latifundios y cortijos de los años 60, entre alcornoques y olivos de una Extremadura, arrinconada en el extremo de la marginación. Es la historia de una familia de inocentes, en la que todos son protagonistas, porque todos participan de la elementalidad auténtica de una tierra pobre y apaleada, pero entre los que destacar de forma soberbia, Azarías, el viejo retrasado e imbécil, pero al mismo tiempo el único que estrena cada día libertad y ejerce el rito esencial del campo: el contrato con la naturaleza. Azarías se refugia en casa de Paco y Régula, un matrimonio al servicio del capataz de la finca y su esposa, que llevan el cortijo de la señora marquesa para las caprichosas cacerías del señorito Iván y las esporádicas visitas de su hermana Miriam y su madre, cuando vienen de Madrid. La película en realidad va ensartando anécdotas de la vida rutinaria, aparentemente triviales, pero que ocultan una tremenda fuerza dramática y que conducen al desenlace final.

Los santos inocentes, en la mejor vertiente del realismo cinematográfico español, es un continuo canto a lo concreto: a la mazorca, el olivo, el pájaro, el apero y la paramera. Es un ingreso en el rico mundo de los pobres con quietud contemplativa, con tempo majestuoso, con quien admira la grandeza y la dignidad de los miserables y su vinculación eterna a los colores del paisaje. En la línea del inolvidable neorrealismo, enriquecido por la experiencia reporteril televisiva, es una aproximación-constatación de una verdad que habla por sí misma, pero que es amada por la cámara, por el encuadre, por el mimo de la puesta en escena como lo más natural del mundo. No es un contraste gañanes-señoritos forzado, ni una caricatura publicitaria a lo “realismo socialista” con lindos mesianismos industriales. Es un poema objetivo, casi más épico que lírico, pero poema por la misma enjundia evocadora de los personajes.

Azarías, niño grande, ángel de barro, pobre del Evangelio, imbécil sabio, inútil libre, habla con los pájaros, se mea en las manos y “se alivia” en donde y cuando le entran ganas. Es el último, pero es el primero. Vive ausente pero es requerido siempre. Y al final es el ejecutor de la sentencia kármica y va a parar a la jaula con su entrañable milana. Es la conciencia de una sociedad partida, su bofetada y su triste verdad., visiblemente encarnada en la Niña Chica, qué él cuida con una indescriptible afinidad de inocencia. Esta dulce niña monstruo, con sus horribles gritos, vocifera el lamento de toda la familia de inocentes y muerte cuando Azarías es trasladado a la ciudad porque en un mundo en que los párajos amigos son cazados al vuelo no pueden vivir los seres inocentes.

Tras los inocentes libres, los inocentes esclavos. Paco y Régula integran la raza de los sumisos. Paco, el Bajo, hace de guardés, de ojeador, de experto de compañía y si a mano viene de perro de caza del señorito Iván. Régula es el sufrimiento femenino, la rabia trabajada, la humildad y paciencia…, la mujer. Su rostro elemental puede aparecerse, como por encanto en cualquier calle de España. Magra, callada, vestida de negro con el ascetismo de los pobres. Por último, la familia se completa con Quirce y Nieves, adolescentes que experimentan los primeros brotes de silenciosa rebeldía y que son la presencia de otra España joven que comienza a gritar el “nom serviam” y a apuntar a otro estilo de vida. El film tiene escapadas de tiempo a un presente en que Quirce hace la mili y Nieves ha dejado de servir en casa de la señorita para emplearse en una fábrica. Es un diálogo entre hermanos. Nieves afirma de forma rotunda: “Me marché porque estaba harta de limpiar la mierda de los demás”. Estos son los inocentes, congelados en la primera instantánea, que, como en la cubeta del laboratorio, pasa de blanco a contrastada, hasta acabar por quemarse. Son gente que sufre, pero que tiene la mirada limpia, que sabe respirar, correr, reír y morir.

Y en la otra orilla, los señoritos. Arriba, intocable, perfecta, rubia, fría, paternalista, aparentemente limpia, oficialmente católica, la señora Marquesa, como el poder constituido que se atreve a regalar, a bendecir desde su palmaria injusticia. Junto a ella Miriam, la sensible burguesita que se asusta de la verdad. Y sobre todo, el señorito Iván, un perfecto retrato del hijo de papá, el niño bien, el macho ibérico, sicario sin entrañas, en definitiva, el pobre diablo, el verdadero imbécil, el antagonista del ángel Azarías. Su figura evoca imágenes conocidas para cuantos vivieron el franquismo.

Por último, queda el grupo más triste porque no llega a la categoría ni de ángeles ni de diablos: Don Pedro y Purita, los capataces, que no están ni con los señoritos ni con los gañanes y que tienen algo de las dos y personalidad de ninguno. Pedro es la imagen cornuda del orgullo y la infelicidad ibérica, el trasunto del lacayo con aires del señor y el bisagra que nunca alcanza poder; ni siquiera su propia esposa, Purita, encerrada en sus habitaciones de arriba y su coquetería holgazana, servidora de los gustos eróticos del señorito Iván. Lo único que faltaba, la Iglesia, aparece momentáneamente en la persona de un obispo gordinflón que celebra en el cortijo una primera comunión y el subsiguiente banquete, banquete que es en sí mismo un resumen de los sentimientos de toda la película: mientras los señoritos de arriba comen aburridos y silenciosos, los pobres de abajo disfrutan de su ración extra en el campo, cantando y bailando.

Pocas veces se ha conseguido en el cine español un realismo social más lineal, sobrio y sugerente, como en este film de Camus, que me atrevo a calificar de obra excepcional, obra maestra. Pocas veces se ha alcanzado una adaptación literaria tan adecuada y casi mejorada. El realizador ha dejado de lado los virtuosismos, y quitando leves detalles de artificio como un fundido en blanco a la sobreimpresión del nombre de los “inocentes”, la puesta en escena está al servicio funcional del ambiente, los personajes, la atmósfera misma, abierta, cargada y libre al mismo tiempo. Todo el film del color ocre de la tierra. Todo, del temblor respetuoso de unas miradas que hablan más que las palabras.

Es evidente que una obra de personajes exigía una cuidada interpretación, contenida, interiorizada, eficaz. Quizá un realizador italiano como Olmi hubiera contratado actores no profesionales. No sé si lo de Camus era más difícil. Todos están a la altura. Pero, especialmente, Paco Rabal, que logró su mejor papel, olvidándose de sí como nunca, sin caer en el ternurismo ni en la payasada. Distinto y estremecedor, Alfredo Landa, en Paco, el Bajo. Admirable Terele Pávez. Y se descubrió, por decir, de alguna manera, a un pura sangre, Juan Diego, en el señorito Iván.

Independientemente de los premios conseguidos, Mario Camus merece que levanten sus plumas todos aquellos que durante años lloraron por el cine español y por lo mismo más universal, todos los que creíamos que nuestra pobre gente, la que se sienta en los bares y ara nuestra tierra, llevan dentro la más bonita, la más sencilla y sorprendente película de cine.