Nouriel Roubini, Project Syndicate

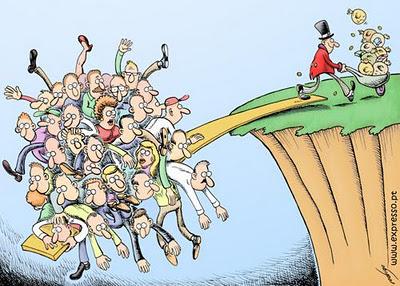

Este año se ha caracterizado por una ola global de descontento e inestabilidad política y social, que ha ocasionado que la gente salga en masa a las calles reales y virtuales: la primavera árabe; los disturbios en Londres; las protestas de las clases medias de Israel contra los elevados precios de las viviendas y la presión inflacionaria sobre los estándares de vida; las protestas de los estudiantes chilenos; la destrucción en Alemania de los coches de lujo de los “ricos”; el movimiento en India contra la corrupción; el creciente descontento por la corrupción y la desigualdad en China; y ahora, el movimiento de los “indignados” de Wall Street en Nueva York y en todos los Estados Unidos.

Si bien estas protestas no tienen un tema único, expresan de diferentes maneras las serias preocupaciones por su futuro de las clases medias y trabajadoras del mundo ante la creciente concentración de poder entre las élites económicas, financieras y políticas. Las causas de sus inquietudes son evidentes: un alto nivel de desempleo y subempleo en las economías avanzadas y emergentes; educación y capacitación inadecuadas para los jóvenes y trabajadores que compiten en un mundo globalizado; un resentimiento debido a la corrupción, incluidas las formas legalizadas como el cabildeo; y un aumento abrupto en los ingresos y la desigualdad en la distribución de la riqueza en las economías avanzadas y emergentes de rápido crecimiento.

Por supuesto, el malestar de tantas personas no se puede reducir a un solo factor. Por ejemplo, el aumento de la desigualdad tiene muchas causas: la suma de 2.3 mil millones de chinos e indios a la fuerza laboral global, que está reduciendo los empleos y salarios de obreros no calificados y trabajadores deslocalizados que ocupan puestos administrativos de las economías avanzadas; un cambio tecnológico que privilegia las personas calificadas; efectos de concentración; un surgimiento rápido de disparidades en el ingreso y la riqueza en las economías con crecimiento acelerado, pero que antes fueron de bajos ingresos; y una imposición fiscal menos progresiva.

El aumento del apalancamiento de los sectores público y privado y las burbujas de crédito y de activos relacionadas son en parte el resultado de la desigualdad. El crecimiento mediocre del ingreso para todos excepto los ricos en las últimas décadas dio lugar a un desfase entre los ingresos y las aspiraciones de gasto. En los países anglosajones la respuesta fue democratizar el crédito –mediante la liberalización financiera- lo que provocó el crecimiento de la deuda privada debido a que las familias solicitaron créditos para cubrir la diferencia. En Europa, el desfase se cubrió con servicios públicos –educación y servicios de salud gratuitos, etc.- que no se financiaron del todo con los impuestos, estimulando así la deuda y el déficit público. En ambos casos, los niveles de deuda se volvieron insostenibles.

Las empresas en las economías avanzadas ahora están recortando empleos debido a una demanda final insuficiente, que ha conducido a un exceso de capacidad, y a la incertidumbre sobre el futuro de la demanda. Sin embargo, reducir empleos debilita aún más la demanda final porque disminuye los ingresos laborales e incrementa la desigualdad. Puesto que los costos laborales de una empresa son los ingresos y demanda laboral de alguien más, lo que para una compañía es racional es destructivo para el conjunto.

El resultado es que los mercados libres no generan la suficiente demanda final. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los recortes espectaculares de los costos laborales ha reducido drásticamente la participación de los ingresos laborales en el PIB. Como el crédito se ha agotado, los efectos sobre la demanda agregada que han tenido décadas de redistribución del ingreso y la riqueza –del trabajo al capital, de los salarios a los rendimientos, de los pobres a los ricos, y de los hogares a las empresas corporativas- se han agravado debido a la menor tendencia marginal de las compañías, capitalistas y hogares ricos a gastar.

El problema no es nuevo. Karl Marx promovió excesivamente el socialismo pero tenía razón al decir que la globalización, el capitalismo financiero descontrolado, y la redistribución del ingreso y de la riqueza, del trabajo al capital, podrían llevar el capitalismo a la autodestrucción. Como él señalaba, el capitalismo desregulado puede originar brotes regulares de exceso de capacidad, un consumo insuficiente, y la recurrencia de crisis financieras destructivas que estaban alimentados por burbujas de crédito y subidas y bajadas de los precios de los activos.

Incluso antes de la Gran Depresión, las clases burguesas iluminadas de Europa reconocían que para evitar la revolución había que proteger los derechos de los trabajadores, proteger sus derechos, mejorar las condiciones laborales y salariales y crear un Estado de bienestar para redistribuir la riqueza y financiar los bienes públicos –educación, servicio de salud y una red de seguridad social. El impulso para alcanzar un Estado de bienestar moderno cobró fuerza después de la Gran Depresión cuando el Estado asumió la responsabilidad de la estabilización macroeconómica –un papel que requirió mantener una clase media amplia con el aumento de la oferta de bienes públicos mediante una imposición progresiva del ingreso y la riqueza y la promoción de las oportunidades económicas para todos.

Así pues, el surgimiento del Estado de bienestar social fue una respuesta (a menudo de las democracias liberales orientadas al mercado) a la amenaza de las revoluciones populares, el socialismo y el comunismo a medida que aumentó la frecuencia y severidad de las crisis económicas y financieras. Siguieron tres décadas de estabilidad económica y social, desde los años cuarenta hasta los setenta, periodo en el que la desigualdad disminuyó abruptamente y los ingresos medios aumentaron rápidamente.

Algunas de las lecciones sobre la necesidad de una reglamentación prudencial del sistema financiero se perdieron durante la era de Reagan y Thatcher, cuando se creó la tendencia a la desregulación masiva debido en parte a las fallas del modelo de bienestar social europeo. Esos defectos se reflejaron en un aumento de los déficits fiscales, una reglamentación exagerada y una falta de dinamismo económico que condujo al crecimiento esclerótico de entonces y a la crisis actual de la deuda soberana de la eurozona.

Sin embargo, el modelo anglosajón de laissez-faire también ahora ha fracasado estrepitosamente. Se requiere recuperar el equilibrio adecuado entre los mercados y la oferta de bienes públicos para estabilizar las economías orientadas al mercado. Eso significa alejarse del modelo anglosajón de mercados desregulados y del modelo continental europeo de Estados de bienestar basados en el déficit. Ni siquiera el modelo de crecimiento “asiático” alternativo –si es que existe- ha podido evitar que aumente la desigualdad en China, India y otros lugares.

Cualquier modelo económico que no aborde adecuadamente la desigualdad se enfrentará en última instancia a una crisis de legitimidad. A menos que se recupere el equilibrio entre las funciones económicas relativas del Estado y los mercados, las protestas de 2011 se agravarán y la inestabilidad política y social perjudicará el crecimiento económico y el bienestar social a largo plazo.Una mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización