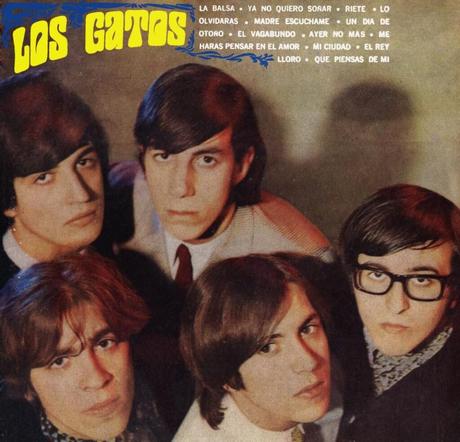

Buenos días desde La Barra Beatles, hoy vamos a recordar algunas historias alrededor de uno de los himnos argentinos. 1967, un año agitado en Argentina. Se sabe que ya en 1965 comenzó a gestarse en zonas de Buenos Aires, bares de Villa Gesell y en Rosario, un movimiento musical, poético, bohemio, que con el tiempo iba a trascender cubriendo todo el país. Pero ocurrió a mediados de 1967 la edición de un disco, que no fue el primero de este estilo, que trepó en los rankings cuando nadie se lo esperaba: hablamos de “La Balsa”, de Tanguito y Litto Nebbia, interpretado por Los Gatos. Himno que inauguró un ciclo histórico provisto de un nuevo lenguaje en la canción argentina. Con ese tema se desató una carrera por los sueños que hasta hoy transpira la camiseta y da identidad.

Buenos días desde La Barra Beatles, hoy vamos a recordar algunas historias alrededor de uno de los himnos argentinos. 1967, un año agitado en Argentina. Se sabe que ya en 1965 comenzó a gestarse en zonas de Buenos Aires, bares de Villa Gesell y en Rosario, un movimiento musical, poético, bohemio, que con el tiempo iba a trascender cubriendo todo el país. Pero ocurrió a mediados de 1967 la edición de un disco, que no fue el primero de este estilo, que trepó en los rankings cuando nadie se lo esperaba: hablamos de “La Balsa”, de Tanguito y Litto Nebbia, interpretado por Los Gatos. Himno que inauguró un ciclo histórico provisto de un nuevo lenguaje en la canción argentina. Con ese tema se desató una carrera por los sueños que hasta hoy transpira la camiseta y da identidad.Por Jorge Garacotche

Gobernaba una Dictadura Militar al mando del General Onganía. Por ahí andaba un joven abogado, cercano al poder, a la iglesia, a la oligarquía, el asqueroso Mariano Grondona, que detallaba en un informe la imperiosa necesidad de transformar Buenos Aires en una “Ciudad Católica”.

Onganía, ya desde la cara, transmitía miedo. Su mirada era peor que la de un comisario. El tono que se escuchaba en su voz significaba resentimiento, odio hacia el mundo civil, ese atávico asco por la gente distinta. Se perseguía a casi todos y todas, la censura gozaba de muy buena salud, sancionaron una ley que prohibió las actividades comunistas. El peronismo y su folclore seguían en el ostracismo por ley, un alto porcentaje de los docentes universitarios había renunciado luego de la fatídica Noche de los Bastones Largos, es decir, un cóctel muy amargo que la música argentina, en general, no estaba reflejando, más bien diría que se esforzaba por disimular.

A todo esto, en la Avenida Pueyrredón 1723, en un sitio llamado “La Cueva”, a pocas cuadras de Plaza Francia, se daban cita músicos de jazz que resistían desde su mínimo espacio. Pero ya no estaban solos, comenzaban a llegar algunos pibes de pelo largo, vestimenta informal, que hablaban otro léxico, tenían otros planes entre sus instrumentos. Esos pibes, luego de largas zapadas, caminaban por Pueyrredón rumbo a Plaza Miserere, para recalar en la vieja pizzería La Perla del Once, a la vuelta de la Pensión Santa Rosa, donde vivían algunos de esos bohemios. Allí el grupo era reducido pero convincente, con mucha capacidad de acción y el enorme deseo de complotar desde al arte.

de Interés Cultural por la Legislatura porteña

A manera de aquella jabonería de Vieytes, en vísperas de la Revolución de Mayo, aquí se sentaba a debatir, soñar, escribir, componer, un grupo de patriotas de la talla de Moris, Javier Martínez, Miguel Abuelo, Pipo Lernoud, Litto Nebbia, Tanguito, Pajarito Zaguri, El Gordo Martínez, entre otros. Sin saberlo pero deseando, estaban diseñando la Patria Rockera.

Una noche, en el baño de la pizzería, Tanguito arrancó con un Mi Mayor, rasgueó algo mientras soltaba una hermosa y energética melodía, pero de pronto algo lo detuvo, no encontró cómo seguir, y fue Litto quien tomó la posta completando el tema, él contaba con muchos más recursos técnicos y conocía bien la armonía de “La chica de Ipanema” que tomó prestada por un ratito. Luego vendrían algunas “adaptaciones” en la letra, para no sufrir el cachetazo de la censura. La canción, bautizada “La Balsa”, emulando al famoso bolero “La barca”, arrancaba con cierta dureza: “estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda…”, en otro párrafo deseaba: “tengo que conseguir mucha yerba, tengo que conseguir de dónde pueda…”.

El 3 de julio, contra todos los pronósticos, ese simple se publica por el sello RCA Víctor y ante la mirada congelada de su entorno vende casi 220.000 copias. Sin duda que esas frases de un tipo tan perdido como solitario toman distancia de la felicidad que intentaba dibujar Palito Ortega, en un contexto social que no era el más apropiado para lanzar carcajadas impostadas. Nadie se imaginó que lo que nacía, a través de esa canción, era un movimiento cultural y social que se iba a prolongar por muchos años e ingresar en el Siglo XXI, proporcionando una clara filiación a miles de jóvenes que naufragaban todos los días.

Poco tiempo después se edita un nuevo disco simple: “Ya no quiero soñar”, en donde se terminaba de comprender que, decididamente, se estaba frente a un tipo de lírica emparentada con el tango en su costado social, donde el protagonista relata: “ya no quiero soñar, no quiero recordar, que mi vida siempre será igual, volver a trabajar, volver a descansar, y volver otra noche a soñar…”. El sacudón daba comienzo, ya nada será igual, Los Gatos eran algo más que un inocente maullido, se transformaban en la voz de la gente de la periferia. Nebbia estaba más interesado en reflejar el nuevo mapa que pintaba la juventud que en darle continuidad al alicaído y frívolo Club del Clan.

Por esos días yo era un pibe que estaba en la primaria, en sexto grado del colegio Herrera, en Villa Crespo. A unas cuadras de allí, en plena avenida Corrientes al 6000, se encontraba la heladería Bruno, adonde concurría todas las tardes a poner unas fichitas en su fonola mágica. Una mano mecánica tomaba el disco que uno elegía, caía la púa sobre él y comenzaba a sonar la canción buscada, un sueño que traía la tecnología al barrio, mientras mirábamos la modernidad.

Mi viejo era un obrero maderero que trabajaba en una fábrica en Almagro y luego, al salir a media tarde, continuaba su curso de alienación en su taller en casa. Las expectativas de una familia de clase baja eran bastante pobres, hacían juego con lo que nos rodeaba, se podía ver al horizonte parado en una esquina, botella en mano, mareado y sin rumbo. La vecindad estaba igual que nosotros o todavía más abajo, sin novedad en el frente, amontonada en conventillos sesentistas. Todos trabajaban como burros pero nadie avanzaba nada, pasaba el tiempo pero resulta que estábamos igual, en la pelea diaria y perdiendo. Los que tenían buenas noticias, la patronal, no vivían en la cuadra de mi casa, por ende, no los escuchábamos.

En la escuela la maestra nos juraba que el General Roca no podía parar de matar indios porque estos eran demasiado sucios, malos y salvajes. Señalaba a Sarmiento, que desde un cuadro, con gesto de buchón, repetía que no había que escatimar sangre de gauchos mientras prometía exterminar a los indios y a los negros. Yo me preguntaba ¿qué hacían esos dos reverendos hijos de puta al lado de patriotas que colgaban de las paredes?

Un tal Perón

Volvíamos a casa y por la radio decían que la culpa de todo la tenía un tal Perón, o, mejor dicho, el tirano prófugo. Pero yo escuchaba “La Balsa”, “Ya no quiero soñar”, “Ayer nomás”, y me permitía pensar en otras cosas. Desde un disco unos pibes un poco más grandes que yo me contaban qué estaba pasando, y yo casi sin darme cuenta, creo que hacía mis primeros palotes en eso de reflexionar. En mi cuadra sonaba otra música que a mí no me gustaba, no me identificaba. Ya habíamos visto dos películas de Los Beatles, “Anochecer de un día agitado” y “Socorro”, de manera que la era Antigua se había terminado definitivamente para nosotros. Por eso con Carlitos de la esquina, Alfredo, José, Angelito, Héctor, Oscar, el turco Ismael, nos juntábamos a escuchar a Los Gatos sumándonos a la conspiración. No mirábamos a los otros desde arriba, simplemente sentíamos que en un plano horizontal queríamos sentir otras cosas, pensar en algo que nadie nos decía, ir a un nuevo salón de música sin tener que cantar el himno, la Marcha de San Lorenzo o Aurora sobre un piano desafinado, mientras los militares hacían mierda el país y los curas bendecían los tanques por televisión. Acá las letras hablaban de nosotros, de lo que notábamos en casa, lo que se oía en el almacén de Mari o la carnicería de Don Víctor, de la desazón de un barrio, la desesperación por revivir que veíamos los domingos en la cancha cuando el referí pedía un minuto de silencio y desde las cuatro tribunas muchas voces clamaban “Viva Perón, carajo”, mientras la policía se movilizaba entusiasmada para reprimir con gases, entonces las hinchadas unían sus voces cantando “La marcha peronista” y la yuta no sabía a quién tirarle primero. Mi viejo siempre me recordaba: “la cana es el único equipo de mierda que nunca va a tener hinchada”.

Es cierto que teníamos ese puñadito de canciones, nada más que eso, porque las de Los Beatles no sabíamos qué decían, solo vibrábamos como locos con la música que nos inyectaba vida, que nos contaban en secreto que ellos también fabricaban balsas gritando “Socorro”. En Liverpool estaba el germen. Yo me iba a dormir por las noches intuyendo que ya no estaba solo, ahora pertenecía a una movida tan nueva como aguerrida, poética, ideológica y melodiosa. Tuvimos que esperar unos años para definirnos como rockeros, exhibiendo nuestro mejor símbolo de pertenencia, pero sabiendo que llevábamos en la piel una marca escrita con notas y figuras.

En el verano de 1968 leí en el diario La Razón, en un tremendo cartel publicitario, que en los bailes de Carnaval del Club Comunicaciones se iban a presentar Los Gatos. Yo había ido en otros carnavales a clubes donde se podía ver a grandes figuras de todos los estilos, cómicos afamados, artistas que uno veía solo en la televisión, voces de las radios que por una noche tenían rostro, pero en esos días los podíamos ver en vivo a precios más que económicos. Le pedí a mis viejos que me lleven, quería ver a mi grupo favorito, estar ahí junto a gente que flasheaba lo mismo que yo, ver qué hacían, compartir esa conmoción.

Llegó la noche elegida. Una multitud más que alegre llenó ese populoso club de la Agronomía. Una escena robada a alguna película italiana, chicos y chicas disfrazados, gente bailando por todos lados, mujeres tan hermosas como lejanas para mí, pero que igual empezaban a seducirme con sus movimientos todavía inexplicables, provistos de una gracia desconocida. Ante mí un enorme escenario ponía un marco sofisticado allá arriba, adornado de colores con luces estrafalarias, allí veía desfilar a los famosos de época mientras los locutores hablaban hasta por los codos vestidos de gala. Alguien gritó ¡Los Gatos! Temblé sin pensar, nunca me había pasado algo igual, antes era simplemente un pibe que miraba sin intervenir, esta vez algo fue distinto, una emoción descontrolada empezaba a tutearme. Allí estaban Litto, Kay, Alfredo, Ciro y Moro vestidos con camisas de muchos colores, una psicodelia que yo ignoraba. Recuerdo que la voz de Nebbia venía como de algún sueño y la batería, allá atrás, parecía moverlo todo, yo no sabía si se tocaba de esa forma, pero me daba la sensación que Moro le pegaba con alma y vida, por momentos parecía cargarse a la banda, conducirla a una fiesta perpetua. Se fueron sucediendo los temas, pero cuando cantaron “Ya no quiero soñar” miré a mi viejo, que, milagrosamente, no estaba con ropa de trabajo y lo comprendí, lo sentí más cerca, vi en él a los trabajadores, a las operarias, viviendo una noche lejos de la explotación y su sonrisa siniestra. Situación que con la mayoría de las bazofias que sonaban en la radio no me ocurría. Cuando empezó a sonar el Mi 6ta de “La Balsa” la gente gritaba, aplaudió más fuerte reconociendo esos acordes, el bajo marcó un pasaje, la batería dio el ingreso y ni hablar cuando se oyó al órgano Farfisa de Ciro hacer la intro que todos amábamos, creo que ya no estábamos pegados al suelo. En esa época no se saltaba, no se gritaba ni se cantaba en voz alta, pero por dentro iba una procesión de paganos con destino incierto que descubrían un frenesí íntimo, secreto, que nos lanzaba a levitar. Caíamos en la cuenta, así de golpe, de improviso, que estábamos detrás de las huellas tardías de un renacentismo antojadizo.

Uno adivina que en las suposiciones que irrumpen de golpe siempre se nos mezclan los deseos, no hay preguntas que aguijonean y nos dejamos llevar. Tenemos unos segundos de sueños que se inventan un espacio y se le plantan a la realidad, yo ni siquiera sabía tocar la guitarra pero en ese instante en que me lo imaginé, me vi, estuve allá arriba dejándome cobijar por cierto optimismo, enseguida volví sintiendo que empezaba a ser otro. Ahora yo era hijo de aquellas canciones que nos dibujan un cielo sin límites.

La Balsa (Los Gatos – 1967)

Volvimos a casa muy tarde, algo que solo pasaba en Año Nuevo o Navidad. Recuerdo que me costó dormir porque estaba excitado por la gran novedad. Seguramente soñé con guitarras, baterías, mujeres en minifalda que anticipaban sueños nuevos, gente eufórica, toda esa fábrica de inquietudes que despierta a los nadies.

Al otro día, parado en la esquina, relataba la gran noche a mis amigos que me miraban como a un privilegiado. Ese mundo de guitarras, baterías, mujeres desatadas, insinuaba que a pesar de su inmensidad se podía soñar con abarcarlo todo.

En tiempos en donde hay que cavar todos los días una trinchera para defender identidades e ideales, arrimar utopías, creo que es bueno pensar toda la Historia de nuestro Rock Argentino como un gran constructor de sentido, un relato con música de fondo que nos permitió ser como somos, o al menos una gran parte. El rock es una respuesta contracultural, en aquellos tiempos fue un bastión frente a la Dictadura, una conducta que iba a volver a partir de 1976. Un espacio de arte para una juventud condenada a la intemperie, que de una u otra manera fue encontrando un paraguas bajo el cual descubría otra gente, entonces se fueron gestando distintas identificaciones, nuevos colectivos. Esto es la micro historia de muchas y muchos que en el llamado Movimiento de Rock Argentino fueron redescubriendo su propia filiación, que se arrojaron a un mar de subjetividades en donde hasta quizá se purificaron. Quizá nos enfrentamos con la mirada de un Juan, El Bautista, que abrió una botella de vino, o nos convidó una seca, o por ahí solo subió el volumen de la música antes de bautizarnos. Estoy seguro que al llegar a la costa ya nunca más tuvieron que preguntar ¿cuál es la nuestra?

Jorge Garacotche - Músico, compositor, integrante del grupo Canturbe y Presidente de AMIBA (Asociación Músicas/os Independientes Buenos Aires).