Buenos días desde La Barra Beatles. En esta ocasión para hacerles entrega de un producto del Rock Argentino que no debe faltar en el bolsillo del caballero ni en la cartera de la dama: “Una casa con diez pinos”, una de las más grandes canciones de estos lares. Escuché esta canción tiempo después de haber sido editada, en casa de un amigo que tenía aquel primer álbum de Manal, conocido como “La bomba”. Por supuesto que la canción me gustó de entrada, la melodía me encantó, aunque la voz oscura y áspera de Javier Martínez reconozco que me la complicó, no hacía el recorrido que hacían todos, era demasiado particular para mis oídos novatos y rutinarios. Recuerdo que la letra quedó dando vueltas en mi cabeza, una voz interior, que por ese tiempo se me aparecía seguido, me dijo que el mensaje era nuevo, como un decálogo del hippie de esos años, una adaptación argenta de lo que sucedía en otras tierras. Como en el caso de la música de rock, la imitación no fue perfecta, por suerte, y entre las deformaciones, más la aparición de cierto ADN localista, surgió un tipo de canción que por mucho tiempo no se supo cómo rotular. Por un tiempo intenté averiguar a qué hacía alusión el título del tema pero nadie me dio una explicación. Mientras tanto disfrutaba del disco, que hoy parece un compilado de grandes éxitos, dada la calidad de las canciones.

Buenos días desde La Barra Beatles. En esta ocasión para hacerles entrega de un producto del Rock Argentino que no debe faltar en el bolsillo del caballero ni en la cartera de la dama: “Una casa con diez pinos”, una de las más grandes canciones de estos lares. Escuché esta canción tiempo después de haber sido editada, en casa de un amigo que tenía aquel primer álbum de Manal, conocido como “La bomba”. Por supuesto que la canción me gustó de entrada, la melodía me encantó, aunque la voz oscura y áspera de Javier Martínez reconozco que me la complicó, no hacía el recorrido que hacían todos, era demasiado particular para mis oídos novatos y rutinarios. Recuerdo que la letra quedó dando vueltas en mi cabeza, una voz interior, que por ese tiempo se me aparecía seguido, me dijo que el mensaje era nuevo, como un decálogo del hippie de esos años, una adaptación argenta de lo que sucedía en otras tierras. Como en el caso de la música de rock, la imitación no fue perfecta, por suerte, y entre las deformaciones, más la aparición de cierto ADN localista, surgió un tipo de canción que por mucho tiempo no se supo cómo rotular. Por un tiempo intenté averiguar a qué hacía alusión el título del tema pero nadie me dio una explicación. Mientras tanto disfrutaba del disco, que hoy parece un compilado de grandes éxitos, dada la calidad de las canciones.Por Jorge Garacotche

Yo aún no estaba enfrentado con la ciudad y sus negaciones, con el cemento y su influencia sobre la gente, con el humo y la sensación de envenenamiento de la mente de la burguesía porteña. La soledad era algo señalado por la masa chusma para mostrarme solterones y solteronas del barrio, como si los demás vivieran todo el tiempo en medio de una comparsa. El humo, hoy tan cuestionado y combatido, por esos días era un aliado cuando se caminaba por las avenidas.

El disco de Manal no tenía título, eso era raro, y las canciones ni hablar. Fue grabado en los Estudios TNT, ubicados en la avenida 9 de Julio y Moreno, en pleno centro de Buenos Aires, donde el humo y los ruidos reinaban en forma dictatorial. Los productores fueron dos patriotas de esa época: Jorge Alvarez y Pedro Pujó. Recuerda el Negro Medina: “Lo grabamos muy rápido porque eran temas que estaban muy ensayados y ya los veníamos tocando, porque hicimos muchos shows antes de sacar el disco, tanto que la gente ya conocía todas las canciones”.

Hace un tiempo alguien me pasó un dato técnico interesante acerca de los instrumentos que fueron utilizados en la grabación:

Javier Martínez: voz y batería (batería CAF, tambor Ludwig, platos Zildjian).

Claudio Gabis: guitarras eléctricas Fender Telecaster y Repiso, armónica Honner, piano y órgano Hammond.

Alejandro Medina: bajo eléctrico Hagstrom, voz, guitarra española Manuel Ramírez 1913, piano y órgano Hammond.

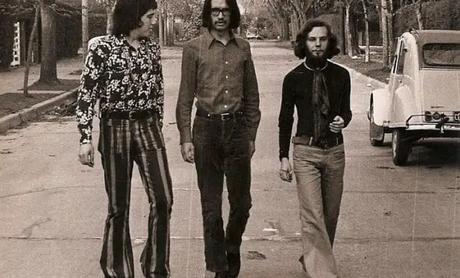

La canción está inspirada en un lugar simbólico de esos años, una casa quinta situada en la localidad de Monte Grande, al sur del Gran Buenos Aires. Al llegar se veían cinco pinos a cada lado de la entrada. Dicha quinta había sido alquilada por Marcela Pascual (una gran amiga de Tanguito) al pintor Roy Macintosh, su propietario, muy conocido en el ámbito de la plástica de esos días. A este lugar concurrían artistas como Tanguito, Pajarito Zaguri, Pappo, el Negro Medina, Javier Martínez, la gente que iba conformando una nueva camada en la cultura porteña.

Durante el día, los visitantes se instalaban en el parque de una hectárea para componer canciones, pintar, diseñar, hacer artesanía o dibujar. Por la noche se juntaban en la casa a compartir sus obras. Fue en una de esas largas jornadas en que un fino observador Javier Martínez compuso la canción.

En una revista de época alguien escribió que “Una casa con diez pinos” es la canción más dharma del álbum, una clara definición orientalista. “Dharma” es una palabra que se utiliza en el Budismo o el Hinduismo para definir las condiciones de rectitud y mérito, deberes religiosos y morales, que rigen la conducta individual, o como religión, ley religiosa o conducta piadosa correcta. Años en que el rock estaba preocupado por darnos otro lenguaje e informaciones acerca de cosas interesantes que desconocíamos.

Bailar…

La canción comienza de modo original: con un corto solo de batería que induce a otra cosa, cuando uno se prepara para esa otra cosa, pega una vuelta y se dirige a la canción. Hacen base y se escucha al bajo dibujar con un sonido potente para la época. Enorme bajista el Negro Medina, quizá el primero que llamó la atención en el reciente rock. La parte cantada va al principio de un La Mayor a un Mi menor, una combinación que, hasta allí, nunca había visto. El ritmo es muy incitante, supongo que era demasiado excitante para la moralina de los tiempos de Dictadura Militar. Es un tema que recomiendo bailar junto a alguien que nos gusta mucho, con ambos provistos de la dosis de alcohol necesaria para la transformación.

Cuesta entender que el que canta no es un negro de San Telmo, para colmo la sorpresa será mayor al enterarse que es el autor de la letra, que ronda la poesía pero se la ve preocupada por la filosofía, la de los tangueros, quizá la mejor de todas. Yo me sentaba frente a mi tocadiscos Wincofón, que no daba abasto con su parlantito pobre, y me concentraba en estas palabras, parecían una serie de consejos vertidos agriamente desde la voz de un Martín Fierro conquistando Woodstock.

“Un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal, de esta guerra de ambición, para triunfar y conseguir, prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de mirar un jardín bajo el sol, antes de morir”. Si acá no aparece la sabiduría la sabiduría dónde está.

En mi adolescencia leer este párrafo era como ir a una clase de Krishnamurti y quedarme ahí por varias horas. Sentía que yendo al colegio secundario se esforzaban todos los días para alejarme de estas cosas mientras trataban de apilar sobre mi cabeza una serie de datos que no me servían para vivir y pensar, salvo una profesora de Historia, como casi siempre sucede, que cerraba las ventanas para hablar desde otro ángulo apuntándole a otro mundo.

En los cierres de cada frase la guitarra de Claudio Gabis hace unas ligaduras sobre los acordes que tienen tanto ritmo, como belleza, buen gusto y dulzura, un cóctel extraño, si habremos intentado aprender cosas de este monumento al guitarrista, un amante de los trenes que siempre nos hizo viajar.

“No hay preguntas que hacer, una simple reflexión, solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar, prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar, para qué complicar, complicar”. Lo que uno en algún bar a las 2 de la mañana, la hora a la que es más sencillo reflexionar, definiría como filosofía urbana, quizá a esa hora se cruce con el espíritu de Nietzsche, negando ser un espíritu, hablando en voz alta de lo dionisíaco en la ciudad.

Una vez terminada la parte cantada hay un exquisito solo de guitarra que va mezclando varios estilos pero siempre sonando a fraseos Gabis. Claudio para obtener esa llamativa distorsión utilizó un grabador Geloso mono. Esto se conseguía inyectando una señal y dejándolo «grabar al vacío» (sin cinta, registrando infinitamente), de este modo se obtenía una señal amplificada, y aumentando salvajemente el volumen aparecía esa distorsión tan deseada.

Mientras tanto, la voz se le anima a un “scat”, improvisar sobre el tema.

Por ahí recuerda Gabis: “Cuando Javier traía un tema, Alejandro y yo aportábamos elementos propios. Juntos lo trabajábamos hasta dotarlo de la coloratura adecuada. Lo nuestro no pasaba por el blues a secas pues también adorábamos el jazz y el soul. En definitiva, era música negra afroamericana, porque además tenía influencias de los sonidos rioplatenses”.

En la segunda mitad de los 70´s conocí gente que me trajo los famosos rumores de Radio Pasillo acerca de esa quinta de Monte Grande. Una estudiante de letras a punto de recibirse me contó que estuvo allí y aseguró que cuando en el tema “Rutas Argentinas” Spinetta dice “llevamos buenas cosas…” se refiere a uno de los viajes a ese reducto. Lo mismo que la canción “Toma el tren hacia el sur”, del Doble de Almendra, decía que la letra tiene que ver con esa misma quinta en Monte Grande.

Asistiendo a reuniones de grupos de filosofía del “Cuarto Camino”, de los maestros Gurdjieff y Ouspensky allá por 1977 y 1978, volví a escuchar sobre esta casa de diez pinos. Eran varios y varias quienes recordaban jornadas eternas los fines de semana leyendo, reflexionando, aprendiendo, sobre estos dos extraordinarios Maestros rusos que hoy deberían ser parte de los programas de cualquier escuela o universidad, no vendría nada mal recostarse menos en el diván para mirar el techo blanco y darse una vuelta por sí mismo de la mano de estos dos ocultos sabios, quizá por temor el sistema decidió esconderlos. Seguramente yo formaba parte de una lista de futuros mediocres condenados a deambular aburridamente por trabajos ajenos, en cursos que no explican el vacío eterno, en oficinas donde faenan tristezas a pedido, pero la música apareció como si fuera una superheroína que me rescató, mostró otras calles, sueños revestidos de distintos colores, y acá estoy, agradeciéndole a Manal ese hermoso regalo para Nochebuena: un poético reloj despertador.

Jorge Garacotche - Músico, compositor, integrante del grupo Canturbe y Presidente de AMIBA (Asociación Músicas/os Independientes Buenos Aires).