El sol había salido vencedor de su particular batalla con las nubes que flotaban por encima del horizonte, y lanzaba sus últimos rayos antes de desaparecer definitivamente.

El sol había salido vencedor de su particular batalla con las nubes que flotaban por encima del horizonte, y lanzaba sus últimos rayos antes de desaparecer definitivamente.En aquella histórica jornada, el cielo se teñía de infinitos colores, y una ligera brisa se unía a la casi íntima celebración que tenía lugar en la Isla de la Posesión.

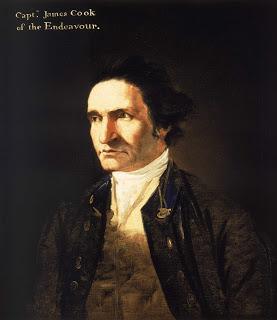

Al fin se completaba la misión encomendada, y el teniente Cook se sentía plenamente feliz, mientras en su mente intentaba inútilmente ordenar los motivos por los que experimentaba tal dicha.

Lo primero que se le venía a la cabeza era su familia, y el deseo de retornar para estar junto a ellos. De su mujer Elizabeth conservaba un diminuto retrato, que contemplaba todas las noches en la soledad de su camarote, justo cuando terminaba de redactar su diario de a bordo.

En cuanto a sus hijos, estaba seguro de que habrían crecido un montón a lo largo de estos dos años de ausencia de su casa en el East End de Londres. Al partir, James contaba con 4 años, Nathaniel sólo 3 y la pequeña Elizabeth había cumplido el año. Además, Elizabeth estaba a punto de romper aguas, así que tenía unas ganas inmensas de volver para conocer al nuevo retoño.

En cuanto a sus hijos, estaba seguro de que habrían crecido un montón a lo largo de estos dos años de ausencia de su casa en el East End de Londres. Al partir, James contaba con 4 años, Nathaniel sólo 3 y la pequeña Elizabeth había cumplido el año. Además, Elizabeth estaba a punto de romper aguas, así que tenía unas ganas inmensas de volver para conocer al nuevo retoño.Alguien de origen humilde como él debía realizar grandes esfuerzos para el sostenimiento de su familia, y aunque le gustaba mucho su profesión, a veces dudaba si valía la pena renunciar a vivir el día a día de su prole, y las ausencias tan prolongadas alejado de su esposa, a la que tanto echaba de menos.

Sus padres eran granjeros sin empleo estable, hasta que recalaron en la hacienda de Thomas Scottowe, un magnánimo hombre que le tomó cariño y le pagó su educación. A él le encantaba estudiar, y supo aprovechar la oportunidad que le brindó su mentor, adquiriendo una sólida base, especialmente en aritmética.

Scottowe le procuró un trabajo en una mercería de la villa costera de Staithes. Allí empezó a desarrollar una singular fascinación por el mar, y pronto se alistó como grumete en un carguero de carbón.

Durante sus tres años de instrucción en distintos navíos que surcaban el mar del Norte y el Báltico, fue asimilando el arte de la navegación y ascendiendo rangos en el escalafón de la marina mercante, hasta el punto de que le ofrecieron capitanear el buque ‘Friendship’.

Durante sus tres años de instrucción en distintos navíos que surcaban el mar del Norte y el Báltico, fue asimilando el arte de la navegación y ascendiendo rangos en el escalafón de la marina mercante, hasta el punto de que le ofrecieron capitanear el buque ‘Friendship’. Gradualmente se fue convenciendo de que debería de unirse a la Armada Real, donde sus aptitudes y sus dotes de mando le ayudarían a obtener una posición económica más desahogada.

A sus veintiséis años era un poco mayor para su alistamiento, pero en la Armada le acogieron con los brazos abiertos, ya que se presumía un conflicto inminente con Francia, y resultaba prioritario rearmarse y reclutar marineros.

En la guerra de los Siete Años, él se incorporó a la expedición inglesa en tierras canadienses, a bordo del HMS Eagle. Su formidable talento como topógrafo no pasó desapercibido para el capitán Hugh Palliser, que enseguida reconoció su valía y lo reclamó a su lado.

Al acabar la contienda, y dada su probada habilidad para trazar con milimétrica exactitud cartas náuticas, como ya había demostrado con los márgenes del río San Lorenzo, se le asignó un barco propio y se le encargó la tarea de cartografiar las inexploradas costas de Terranova y de la península del Labrador.

Así pasó cinco años, regresando a Londres con su familia todos los inviernos, cuando las condiciones meteorológicas impedían la navegación. En ese periodo, aprendió astronomía, y realizó un informe sobre el eclipse solar del 5 de agosto de 1766, logrando un creciente prestigio en círculos científicos. Por ello, no le extrañó que la Royal Army le seleccionase a él para encabezar una importantísima misión.

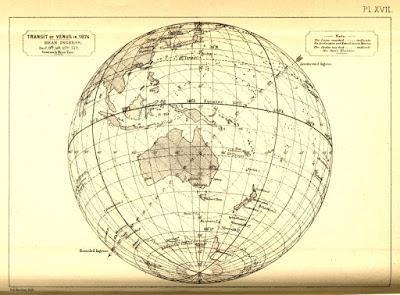

Su cometido consistiría en viajar hasta un archipiélago en el océano Pacífico, y desde allí observar y documentar el tránsito de Venus sobre el Sol, para calcular la distancia exacta que nos separaba del astro rey.

Su cometido consistiría en viajar hasta un archipiélago en el océano Pacífico, y desde allí observar y documentar el tránsito de Venus sobre el Sol, para calcular la distancia exacta que nos separaba del astro rey. Edmund Halley, cincuenta años atrás, había determinado que la clave estaba en Venus. Bastaría con medir el tiempo que tardaba el planeta en cruzar por delante del Sol, desde varios lugares separados entre sí de la superficie terrestre, para extraer tal medida con unos complejos cálculos, aplicando los principios de paralaje.

La última ocasión que Venus atravesó el disco solar fue en 1761, pero la meteorología no favoreció la observación, en la que se habían implicado más de cien astrónomos de nueve naciones. Si fallaban en el tránsito que acontecería el 3 de junio de 1769, habría que esperar 105 años para que tal circunstancia se volviese a producir.

La Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural fijó los tres puntos desde los que se efectuaría la medición: el cabo Norte, en Noruega, la bahía de Hudson en Canadá, y una isla del Pacífico Sur. El rey Jorge III, aficionado a la astronomía, se comprometió personalmente en el proyecto, pues quería reafirmar la supremacía británica en el ámbito científico.

James Cook se sentía tremendamente orgulloso de que la Armada contase con él para liderar aquella complicada expedición hasta las antípodas. A pesar de que su experiencia no era muy dilatada, su destreza a la hora de pilotar era notoria, y sus conocimientos de matemáticas, astronomía y cartografía le capacitaban y le hacían merecedor de dirigir con éxito la empresa encomendada. Por todo ello, el Almirantazgo le ascendió a teniente, y le comisionó como patrón de la nave.

Todos le felicitaron por su nombramiento, a excepción del geógrafo escocés Alexander Dalrymple, que se mostró visiblemente contrariado. Éste había vuelto hacía tres años de Manila, donde desempeñó el cargo de gobernador durante la ocupación británica de la colonia española, y se había postulado como líder de la expedición, avalado por la Royal Society, pese a no tener experiencia en navegación, pero la Armada desestimó su petición.

Todos le felicitaron por su nombramiento, a excepción del geógrafo escocés Alexander Dalrymple, que se mostró visiblemente contrariado. Éste había vuelto hacía tres años de Manila, donde desempeñó el cargo de gobernador durante la ocupación británica de la colonia española, y se había postulado como líder de la expedición, avalado por la Royal Society, pese a no tener experiencia en navegación, pero la Armada desestimó su petición. Dispondría de un centenar de tripulantes, y le acomparían un equipo de investigadores, entre los que se contaban el astrónomo Charles Green y el acaudalado naturalista y aventurero Joseph Banks. Éste deseaba enrolarse, con el fin de descubrir, detallar y describir las nuevas especies que pudiesen encontrar en aquellas distantes tierras, así que no dudó en realizar una espléndida contribución financiera, para convencer al Almirantazgo.

La Royal Army vio con buenos ojos su aportación, y dio autorización para que integrasen la expedición tanto él como sus ayudantes, el botánico Daniel Carl Solander, el naturalista Herman Spöring y los dibujantes Alexander Buchan y Sidney Parkinson.

En realidad, su desembolso de 10.000 libras, más una cantidad similar satisfecha por la Armada y la Royal Society, posibilitaron a James comprar una excelente embarcación con la que afrontar la travesía.

Escogió un robusto carguero de poco calado, que le permitiese transitar por aguas poco profundas, e ideal para varar en cualquier playa, y encargó diversas adaptaciones en las atarazanas de Deptford. Le añadieron cañones, y lo abastecieron de multitud de provisiones, instrumental científico y objetos para realizar trueques con los nativos.

Escogió un robusto carguero de poco calado, que le permitiese transitar por aguas poco profundas, e ideal para varar en cualquier playa, y encargó diversas adaptaciones en las atarazanas de Deptford. Le añadieron cañones, y lo abastecieron de multitud de provisiones, instrumental científico y objetos para realizar trueques con los nativos.Finalmente, el 26 de agosto de 1768, partía del puerto de Plymouth y ponía rumbo a hacia una remota isla en mitad de un océano de ignota geografía.

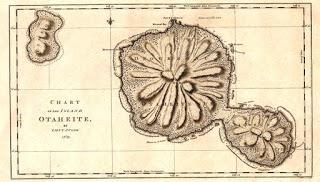

El capitán Samuel Wallis, que había regresado aquel mismo año de su vuelta a la Tierra, recomendó como enclave ideal para la observación meteorológica un islote que los aborígenes denominaban algo parecido a Otaheite o Tahití, y que él había rebautizado como isla del Rey Jorge. Afortunadamente, había datado con exactitud la longitud y latitud de su emplazamiento, por lo que James Cook confiaba en localizarla fácilmente.

Antes de levar anclas, un funcionario del Almirantazgo le hizo entrega de un paquete. Contenía unas fantásticas cartas de navegación, y un misterioso sobre lacrado con la instrucción de que no podía abrirlo hasta que completase la misión científica.

Además, había un escrito por el que se fijaban una serie de normas estrictas en cuanto a que debía guardar celosamente las actas del viaje, de tal forma que tenían que entregarlas precintadas a su vuelta, cuidando de que nadie más tuviese diarios o cuadernos de bitácora, y de que se mantuviese en secreto todo lo que aconteciese en el viaje.

Él sabía que por entonces se habían puesto de moda los libros de aventuras, y que los relatos de las expediciones se cotizaban al alza en el mercado editorial. No dejaba de ser frecuente que las participantes de las exploraciones hicieran negocio publicando sus experiencias. Intuía que la Armada quería poseer en exclusiva dichas crónicas, para obtener pingües beneficios con la venta de sus cuadernos a los editores.

Pero de eso se preocuparía posteriormente. Por entonces, su primordial afán era prevenir el escorbuto. Se trataba de una enfermedad que diezmaba las tripulaciones, especialmente en travesías largas.

Pero de eso se preocuparía posteriormente. Por entonces, su primordial afán era prevenir el escorbuto. Se trataba de una enfermedad que diezmaba las tripulaciones, especialmente en travesías largas.En este sentido, se alegraba de haberse mostrado inflexible con su insistencia en que comiesen chucrut, un alimento que el médico naval James Lind aconsejaba como remedio eficaz, a pesar de que no se conocía una explicación médica.

En un principio la marinería era reticente a comer aquella col fermentada de desagradable sabor, así que restringió su servicio a los oficiales, y se la negó al resto. Los marinos, entonces, recelaron de la medida, y solicitaron que también se la sirviesen a ellos. James se divirtió al ver cómo la tripulación había picado el anzuelo.

Incluso con estas precauciones, el biólogo Banks contrajo la enfermedad. Fue probando con distintos tratamientos, hasta que la ingestión de cítricos se reveló óptima para combatir los síntomas. Todos en el barco, incluido él, agradecieron la sustitución del chucrut por la administración de limones y naranjas

Fueron haciendo escala en distintos puertos para el aprovisionamiento de víveres, sobre todo de frutas y hortalizas, hasta que atravesaron el cabo de Hornos. Después de ocho meses llegaron sin excesivos contratiempos a su destino.

Recalaron en una bahía del norte de la isla de Otaheite, con dos meses de antelación a que se produjese el fenómeno celeste, por lo que tuvieron tiempo de sobra para construir un fuerte, en el que instalaron el observatorio.

Recalaron en una bahía del norte de la isla de Otaheite, con dos meses de antelación a que se produjese el fenómeno celeste, por lo que tuvieron tiempo de sobra para construir un fuerte, en el que instalaron el observatorio.Los nativos, que se establecían principamente en el sur, les dispensaron una cálida bienvenida, acrecentada por el hecho de que en la expedición les acompañaban John Gore y otros dos marinos, que hacía un par de años habían visitado la isla con el capitán Wallis. Éstos les habían advertido que sus moradores eran pacíficos, y que si no les molestaban, no tendrían mayores problemas, como así fue.

Tan sólo se dieron unos pequeños hurtos, y ciertas enfermedades venéreas benignas que contrajeron algunos marineros, seducidos por las generosas costumbres de las mujeres tahitianas, opuestas a las de las puritanas inglesas.

El 3 de junio, día señalado para la observación astronómica, amaneció libre de nubes, y cronometraron el tránsito sin dificultad. Él invitó al monarca de la isla para que viera tal fenómeno, pero éste pareció poco interesado en aquel evento que apenas duró 42 segundos.

Finalizado su encargo, se abastecieron abundantemente de alimentos frescos y agua, y abandonaron Otaheite.

Finalizado su encargo, se abastecieron abundantemente de alimentos frescos y agua, y abandonaron Otaheite.Iniciaron un periplo por los Mares del Sur, viajando de isla en isla en dirección suroeste, con la inestimable ayuda de Tupaia, un chamán indígena que había decidido acompañarles, y la de los planos que le habían facilitado al partir.

Se trataba de unos mapas españoles, que Alexander Dalrymple había robado de la biblioteca del convento de San Pablo de Manila, cuando ésta fue tomada por los ingleses en el transcurso de la guerra de los Siete Años.

Aquel tesoro cartográfico incluía la obra del monje y expedicionario agustino Andrés de Urdaneta, y las anotaciones realizadas durante dos siglos y medio por navegantes españoles y portugueses, de los que nunca había oído hablar, como Pedro Fernández de Quirós, Juan Gaytán, Luis Váez de Torres o Álvaro de Saavedra, que habían transitado la ruta entre las colonias americanas de Perú y México, y la capital de las Filipinas.

Y aunque la precisión distaba mucho de parecerse a la de los planos que él trazaba, lo cierto es que sí le resultaban bastante útiles, como también lo era Tupaia, el joven intérprete, que les permitía comunicarse con los pobladores de todas los islotes que encontraban.

En septiembre de 1769 llegaron a Nueva Zelanda, o Aotearoa, 'la tierra de la gran nube blanca', como la designaban sus habitantes. Rodearon sus dos islas principales en seis meses, echando por tierra la hipótesis del navegante holandés Abel Tasman, que pensaba que eran una parte del continente austral.

En septiembre de 1769 llegaron a Nueva Zelanda, o Aotearoa, 'la tierra de la gran nube blanca', como la designaban sus habitantes. Rodearon sus dos islas principales en seis meses, echando por tierra la hipótesis del navegante holandés Abel Tasman, que pensaba que eran una parte del continente austral. Allí se topó frente a frente con aquellos temibles guerreros, los maoríes. Todavía se le ponían los pelos de punta cuando recordaba la terrible danza que ejecutaban, la haka. No obstante, luego resultaron más accesibles que lo que su fiera presencia hacía presagiar.

Gracias a Tupaia, lograron establecer relaciones comerciales con los distintos clanes, según avanzaban por la costa. Intercambiaban artículos a cambio de suministros, si bien en ocasiones hubieron de defenderse con las armas.

Para desazón de los biólogos, y una vez que supieron que los maoríes practicaban el canibalismo con sus víctimas, procuraban no bajar demasiado del velero, salvo por motivos de avituallamiento y para celebrar actos como el que hoy tenía lugar.

Para desazón de los biólogos, y una vez que supieron que los maoríes practicaban el canibalismo con sus víctimas, procuraban no bajar demasiado del velero, salvo por motivos de avituallamiento y para celebrar actos como el que hoy tenía lugar. Concluido el trabajo cartográfico, pusieron proa hacia el oeste y se alejaron de aquel inhóspito lugar para buscar el continente austral, al que, conforme a los documentos expoliados, el capitán portugués Pedro Fernández de Quirós supuestamente había llegado, y al que dio en llamar 'Austrialia del Espíritu Santo', en honor a los Austria, el linaje que reinaba por entonces en España y Portugal.

El teniente Cook conocía la teoría científica según la cual debía de existir un continente de gran extensión en el sur, al que los romanos habían denominado 'Terra Australis Incógnita', que compensase la notable desigualdad de tierras emergidas entre los dos hemisferios.

En dicho recorrido estuvieron sin pisar tierra firme casi dos meses, hasta que arribaron a su objetivo. Y si misteriosa era su ubicación, no lo eran menos sus moradores, mucho más esquivos que los que habían tratado con anterioridad.

Al principio creyó que era un problema de comunicación. En su caso, la extraña lengua que utilizaban no se parecía a la del resto de habitantes de los sitios que habían visitado.

Al principio creyó que era un problema de comunicación. En su caso, la extraña lengua que utilizaban no se parecía a la del resto de habitantes de los sitios que habían visitado.A pesar de las grandes distancias en millas náuticas entre unas y otras islas, el traductor no había tenido dificultades para hablar con ninguno de ellos, pero a estos aborígenes no había forma de entenderles.

Aquellos seres semidesnudos no eran hostiles, pero tampoco mostraban curiosidad alguna por los objetos que les regalaban para ganarse su confianza. Ni siquiera les gustaban las plumas rojas, símbolos del poder real, tan codiciadas por los jefes indígenas, y de las que Cook había atesorado un buen cargamento.

El teniente concluyó que los pobladores de la Nueva Holanda eran tan felices, que nada de lo que podían ofrecerles les interesaba lo más mínimo. Vivían en un auténtico paraíso, disfrutaban de un magnífico clima, y tenían al alcance de su mano todas las cosas necesarias para disfrutar plenamente de la vida, sin anhelar nada más.

A la vista de que los contactos eran amigables pero infructuosos, y que el litoral no presentaba demasiados sitios donde atracar de forma segura, fueron circunnavegando aquel inmenso territorio, trazando minuciosamente, como de costumbre, un plano de la orilla que iban remontando.

Un atardecer tuvieron la desgracia de embarrancar en la gran barrera de coral que rodeaba el continente. Habían ido sorteando las rocas de colores que afloraban próximas a la superficie, a unas millas de la costa. Pero aquella tarde no se percataron de su cercanía, y el afilado arrecife rasgó varios tablones del fondo de la embarcación, que resultó seriamente dañada.

Un atardecer tuvieron la desgracia de embarrancar en la gran barrera de coral que rodeaba el continente. Habían ido sorteando las rocas de colores que afloraban próximas a la superficie, a unas millas de la costa. Pero aquella tarde no se percataron de su cercanía, y el afilado arrecife rasgó varios tablones del fondo de la embarcación, que resultó seriamente dañada.A la desesperada, arrojaron al océano parte de la carga y de los cañones, hasta que 20 horas más tarde liberaron el casco del arrecife. Taparon como pudieron las vías de agua, y consiguieron mantenerlo a flote hasta que encontraron un lugar idóneo para atracar y recomponerlo, en la desembocadura de un río al que denominaron Endeavour, al igual que el velero.

Las tareas de reparación les ocuparon unos tres meses, el periodo más prolongado que había estado el navío fuera del agua. Banks, Spöring y Solander estaban encantados con las especies que iban clasificando y recopilando para su colección. Sydney y Parkinson bosquejaban numerosas ilustraciones de los nativos de la tribu local, los Guugu Yimithirr, encantados de posar para ellos. Mientras tanto, él se afanaba en coordinar los trabajos para que la estancia en aquella bahía fuese lo más corta posible.

Un buen día subió a una colina cercana para intentar hallar un paso por el que atravesar la barrera de coral. Quedó petrificado cuando se tropezó con un exótico animal, de gran envergadura, con cuerpo de ciervo o perro y cola de roedor, y que se desplazaba dando extraordinarios saltos con sus forzudas patas traseras. Los aborígenes les dijeron que se llamaban kangaru, aunque Cook presuponía que, una vez más, su respuesta no obedecía a lo que les estaban preguntando.

Superado el percance, pusieron rumbo norte, hasta que dieron con el extremo más septentrional de aquel vasto territorio. Justo a unas millas del cabo York, que nombraron así por el Gran Duque de York y Albany, se localizaba una pequeña isla, bien situada y a la vista de cualquier embarcación que en un futuro surcase aquel paraje.

Superado el percance, pusieron rumbo norte, hasta que dieron con el extremo más septentrional de aquel vasto territorio. Justo a unas millas del cabo York, que nombraron así por el Gran Duque de York y Albany, se localizaba una pequeña isla, bien situada y a la vista de cualquier embarcación que en un futuro surcase aquel paraje.Los diez meses que transcurrieron desde que partió de Plymouth, hasta que tuvo lugar el tránsito de Venus se le hicieron interminables. Recordaba vívidamente su deseo irrefrenable de abrir el sobre lacrado, y leer las directrices confidenciales que contenía.

En el instante en que ultimó su lectura lo comprendió todo. Alexander Dalrymple se había indignado por no liderar aquella misión que llevaba años ideando, desde que cayeron en su poder aquellos viejos mapas. La corona no había estimado conveniente que la abanderase un conocido espía y estadista, ya que las potencias enemigas desconfiarían del verdadero carácter de la expedición.

Le habían elegido a él por ser un personaje discreto y anónimo, que pasaría más inadvertido y no levantaría las sospechas de los otros países. Y entendía también el secretismo impuesto a la tripulación respecto al desarrollo de la misión y de los lugares recorridos.

Merced a la apariencia científica con la que revistieron su travesía, no habían sufrido ningún contratiempo con los navíos extranjeros, al tanto de la trascendencia de su empresa, que ayudaría a determinar con mayor exactitud la distancia entre la Tierra y el Sol. Esto redundaría en un más ajustado cálculo de la longitud terrestre y, por tanto, en un mejor posicionamiento de los barcos. Así, el gobierno francés había instruido a sus fragatas que no importunasen al HMS Endeavour.

De esta forma, había podido cumplir la dimensión militar de la expedición, que consistía en seguir la estela del viaje que el marino español Juan Fernández había realizado hacía dos siglos, y avanzar por el paralelo 40 hasta descubrir el continente que había de existir en el sur.

De esta forma, había podido cumplir la dimensión militar de la expedición, que consistía en seguir la estela del viaje que el marino español Juan Fernández había realizado hacía dos siglos, y avanzar por el paralelo 40 hasta descubrir el continente que había de existir en el sur.Debería explorarlo, establecer contactos con sus habitantes, cartografiar sus costas, catalogar y recoger sus especies animales y vegetales y, principalmente, tomar posesión de las tierras visitadas, fijando las oportunas marcas e inscripciones para su registro como primeros descubridores y soberanos.

Era un plan muy delicado, con el que Gran Bretaña pretendía alcanzar la hegemonía en esta área del planeta, que presumiblemente debía de contener riquezas naturales comparables a las encontradas en América.

Constituía un hito en la carrera por la supremacía colonial del mundo, a los pocos años de haber firmado el Tratado de París, y con vistas a sustituir sus posesiones de Norteamérica, que amenazaban con independenizarse de la metrópoli, por otras tierras de igual o mayor valor.

A tal efecto, y momentos antes de que el sol se ocultase, plantó la bandera británica en lo más alto de la isla, y pronunció unas solemnes palabras por las que tomaba posesión en nombre de su rey Jorge III de aquel islote y de todas las tierras de la costa oriental del nuevo continente, que había rebautizado como Nueva Gales del Sur. Terminaron su parlamento, y dispararon tres salvas.

Sería la última ocasión que James llevaba a cabo esta ceremonia. Había izado banderas semejantes en algunos de los lugares en los que había desembarcado, pero a partir de aquel punto sabía que la costa occidental de la tierra austral había sido surcada por los navegantes holandeses, y era a ellos a quienes correspondía el mérito de su descubrimiento, pese a que no la hubiesen reclamado todavía para su país.

Sería la última ocasión que James llevaba a cabo esta ceremonia. Había izado banderas semejantes en algunos de los lugares en los que había desembarcado, pero a partir de aquel punto sabía que la costa occidental de la tierra austral había sido surcada por los navegantes holandeses, y era a ellos a quienes correspondía el mérito de su descubrimiento, pese a que no la hubiesen reclamado todavía para su país.Así ponía fin a su expedición el teniente Cook. Proseguirían hacia el poniente, ya por mares conocidos, hasta regresar a Inglaterra, donde le esperaba su añorada familia y, quizás, un ascenso.