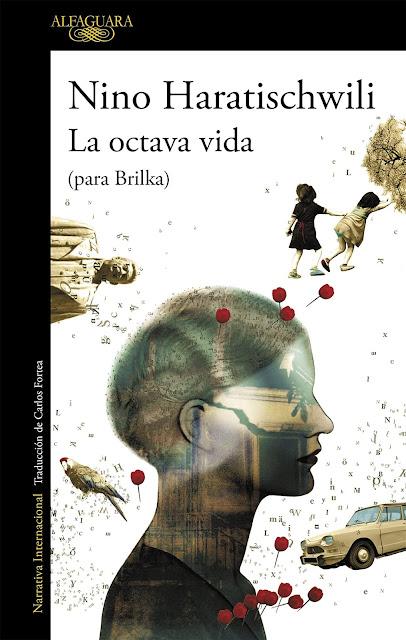

Decíamos ayer (aquí, para más señas) que la literatura georgiana, como la tierra de donde procede, es una perfecta desconocida en occidente. Tanto es así que, en las escasas ocasiones en que nos visita, parece que tiene que hacerlo de incógnito o, cuando menos, de manera indirecta. Verbigracia, la novela de hoy, que no fue escrita en la lengua de (poned aquí el nombre de vuestro georgiano universal favorito), sino en alemán. Pero digo yo que un libro escrito por una georgiana, situado en Georgia, y que nos habla de la historia reciente y no tan reciente del caucásico país, puede calificarse de literatura georgiana sin que nadie se rasgue las vestiduras.

Sin embargo, dados nuestros más que escasos conocimientos de la literatura georgiana, si tuviéramos que inscribir esta novela en la tradición literaria del país y buscar los puntos que la enlazan con otros autores georgianos contemporáneos, acabaríamos viéndonos obligados a hacer como los críticos de los suplementos literarios, es decir, salirnos por la tangente y compararla con Tolstoi. Y es que con una saga familiar de la Europa del este y más de mil páginas, si no se te ocurre el nombre de Tolstoi no eres crítico ni eres ná.

Nino Haratischwili

Nino HaratischwiliNino Haratischwili tiene un concepto de la Historia bastante diferente de la del gran autor ruso. Para éste, la Historia "es un producto de la contingencia, no sigue una dirección y no se ajusta a un patrón". Haratischwili, por su parte, dice que patrón, tiene un rato, y la compara a un tapiz:

"tú eres un hilo, yo soy un hilo, y juntas somos un pequeño adorno, y al juntarnos con muchos otros hilos damos un dibujo como resultado".

Esta imagen, unida a las extraordinarias (que no fantásticas) coincidencias que salpican la novela, nos acerca a algo bastante parecido al Destino, que siempre se ha llevado a cara de perro con la Contingencia.

La propia autora lo explica más claramente en esta interesante entrevista:

«Me he preguntado en profundidad qué es el destino, qué porcentaje de autodeterminación tenemos, y me gustaría trasladar esa pregunta a los lectores, porque yo no hallo una respuesta definitiva. En esos regímenes es muy limitado. En todos ellos encontramos individuos que luchan por abrir su propio camino, pero en la mayoría, y eso lo puedo percibir todavía en mi generación postsoviética, queda un poso de conformismo, de pensar que no merece la pena el esfuerzo porque no se va a conseguir ningún cambio… es un pensamiento muy soviético: el individuo no cuenta."

Kutaisi

KutaisiEsta historia cuyos individuos no cuentan comienza cuando Brilka, una niña de 12 años en viaje de estudios a Amsterdam con la escuela, decide escaparse y llegar por su cuenta a Viena. Niza, su tía, que es quien nos narra la historia, será la encargada de encontrarla y devolverla a casa. A Niza, que, como la autora, vive en Berlín y tiene su vida hecha, no le hace ninguna gracia tener que en busca de su díscola sobrina, pero no tiene elección. Este incidente reaviva en la narrador muchos recuerdos (trágicos, por supuesto) de hechos que no ha vivido personalmente, pero que han presidido su vida y la de sus antepasados. Y estos recuerdos, al despertar, se imponen a las reticencias de Niza respecto de su sobrina, y por ello, sabiéndose quizá un hilo más del tapiz familiar, decide contarle a Brilka la historia de su familia. Mediante este recurso narrativo, que se me antoja muy poco tolstoiano, la autora enlaza presente y pasado, confiere naturalidad a la primera persona, y se aleja de cualquier esquema decimonónico.

Así que no, por muchos miles de páginas que tenga, y aunque nos cuenta la historia de una familia que es muy infeliz y lo es de una manera muy particular, La octava vida no es Tolstoi. Y ni falta que le hace: es un libro con el que he disfrutado tanto que hasta me he acordado de que yo antes tenía un blog y en él hablaba de libros con desconocidos.

El título de la novela hace referencia a las vidas de ocho miembros de esta saga familiar. Son ocho extensos capítulos centrados en cada uno de ellos, si bien, como es lógico, las respectivas historias no dejan de cruzarse entre sí. Por supuesto, ninguna de estas historias puede escapar a la Historia (que ya sabemos lo que eso significaba en la URSS) ni puede evitar ser devorado por ésta.

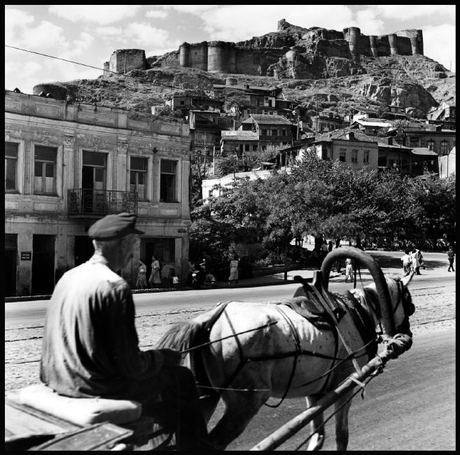

Kutaisi, en los años 1910-20

Kutaisi, en los años 1910-20Niza, pues, se sumerge en el pasado familiar y emerge en la ciudad de Kutaisi. Estamos en los albores de la Revolución Rusa, cuando Stasia, la bisabuela de la narradora, conoce y se enamora de Simón, teniente de la Guardia Blanca y amigo del padre de ella, reputado maestro chocolatero. Este hombre, próspero empresario y hombre de gran cultura y reconocimiento social, posee una receta mágica para preparar el chocolate a la taza, receta que consiguió unos años antes, durante un viaje que hizo por Europa para aprender de los grandes chocolateros de Viena, París o Budapest.

Aparte de la presunta presencia de Tolstoi, críticos y varios blogueros coinciden en que La Octava Vida bebe, por decirlo de una manera cursi, de las fuentes del realismo mágico. Servidor ya pasó el realismo mágico, como uno pasa las paperas y el sarampión, así que no me asustó la posibilidad de exponerme a él, siempre que fuera a pequeñas dosis. Y las dosis son, efectivamente, despreciables. De hecho, sólo se me ocurren dos elementos de esta novela que vagamente se pueden relacionar con el realismo mágico: uno de ellos es la relación que tiene Stasia con los fantasmas de la familia. Pero como todo el mundo sabe, los fantasmas existen, así que ese argumento no me vale. El otro, que sí es más convincente, es esa receta para chocolate a la taza que vuelve loco a quien apenas huela su aroma, y que tiene consecuencias invariablemente nefastas para todo aquél que llega a paladearlo. Este chocolate aparece cada vez que el tapiz necesita cortar un hilo, y es, pues, una de las imágenes recurrentes de la historia. A mi juicio, sin embargo, se trata más de una simple metáfora más o menos conseguida que de un elemento de realismo mágico. En todo caso, yo podría haber prescindido completamente de las descripciones de la preparación del chocolate, que en ocasiones se acercan peligrosamente a aquella cursilada mexicana que en su día, hace ya casi treinta años, tanto nos gustó. Ya sabéis:

La Revolución de 1917 se lleva al teniente Simón a San Petersburgo, y empieza así a tejerse el tapiz, repleto de imágenes de nuestros héroes y su descendencia, así como de una impresionante pléyade de personajes secundarios cuyas vidas se ramifican en incontables historias, la más efímera de las cuales daría para una pequeña novela. Entre los personajes principales tenemos a Kostia, hijo de Stasia y Simón, un bolchevique hasta la médula que al final de sus días tendrá que ver con impotencia lo que acaba haciendo Gorbachov con su soviética unión; a Kitty, su hermana, que tras una experiencia atroz intentará rehacer su vida en el extranjero; tenemos a Christina, hermanastra de Stasia, cuya arrolladora belleza le permitirá codearse con los chacales más destacados del Partido. Entre los secundarios podemos destacar a Alania, el niño bastardo que llegará a ser un poderoso hombre en la sombra; a Misha Eristavi, el estudiante que prepara una "pequeña sublevación cinematográfica"; a Thekla, el verdadero amor de Kostia; a cualquiera de los sufridos pretendientes de su hija y su nieta, o a tantos y tantos otros cuyos nombres hoy, dos meses después de la lectura, no puedo recordar. Entre ellos se reparten un calvario de guerras, traiciones, torturas, mutilaciones, venganzas y todo tipo de altas y bajas pasiones, sin llevar al lector en ningún momento al terreno del melodrama. Sólo en un par de ocasiones la autora se acerca peligrosamente al barranco del sentimentalismo, pero no llega a caer, porque Haratischwili no será Tolstoi, pero tampoco es Isabel Allende.

La Plaza Yereván de Tiflis, 1917

La Plaza Yereván de Tiflis, 1917El relato fluye, el tiempo pasa, pero siempre sabemos en qué momento preciso de la Historia nos encontramos. Aparte de los grandes acontecimientos que abrían aquellos telediarios de antaño, como guerras, congresos del PCUS, y la muerte a plazos de la gerontocracia soviética, la narradora va salpicando el relato con referencias a algunos de los hitos de la cultura popular del siglo XX, cuyos ecos llegaban, a pesar de todo, a la pequeña ciudad de Kutaisi: el año en que se estrenó Porgy and Bess, el del combate de Muhammad Ali contra George Foreman o el de la publicación de un álbum de Lou Reed. Y así, entre cantos de occidente y gritos desde Moscú, desfila ante nosotros buena parte de la historia de la Unión Soviética, desde su violenta concepción hasta su relativamente (piénsese en lo que podría haber sido) plácida y lenta agonía, marcada aquí y allá por conflictos en unas repúblicas que no veían la hora de mandar a Marx y Lenin a tomar un café.

Mención aparte merece uno de los personajes.

El sádico sexual Laventri Beria, el "Pequeño Gran Hombre", con el Generalísimo al fondo

El sádico sexual Laventri Beria, el "Pequeño Gran Hombre", con el Generalísimo al fondoEn un estado totalitario, por definición, no existe la vida privada. Todo pertenece al estado, que es un modo de decir, todo pertenece al Generalísimo y sus compinches. Y es en la imbricación de la Historia (o el Poder) con las historias (o los súbditos) donde brilla especialmente el talento narrativo de la autora. Aunque, bien mirado, cuando se trata de un monstruo como Lavrenti Beria, esa imbricación quizá no resulte tan difícil.

Beria, a quien en la novela conocemos como el Pequeño Gran Hombre, y que, como el Padrecito de los Pueblos, era georgiano, fue el jefe de la policía soviética y del NKVD, o sea, uno de los personajes más siniestros del siglo XX, responsable, entre otras lindezas, de la masacre de Katyn. Pero aunque le encantaba matar, no era ésa su única afición. Se le atribuyen centenares de violaciones, y se dice que los límites de su depravación están aún por conocerse. En 2003, durante unas obras en la embajada de Túnez en Moscú, situada en la antigua mansión de Beria, aparecieron huesos humanos.

Si el ciudadano soviético vivía con el miedo al golpe en la puerta en mitad de la noche, al coche negro, a que su vecino o compañero de trabajo le hiciera el vacío, inequívoca señal de la inminente condena, las mujeres, además, (inclúyase aquí a las niñas), vivían con el terror de que Beria se fijara en ellas. Nuestro Pequeño Gran Hombre gustaba de salir en su coche a la caza de mujeres, a las que secuestraba, invitaba gentilmente a cenar, y luego violaba. Y esta afición juega un papel muy importante en nuestra novela.

Tiflis, 1947. Fotografía de Robert Capa

Tiflis, 1947. Fotografía de Robert CapaEn la entrevista que menciono más arriba, la autora señala que tenía la intención inicial de contar la historia de una familia durante el final de la era soviética. Pero, como todos sabemos, la Historia tiene esas cosas: se da uno cuenta de que este personaje no se entiende sin aquella invasión, esa invasión no se entiende sin esa boda, esa boda no se entiende sin esa matanza, y esa matanza no se entiende sin aquel encuentro fortuito. Y así, en un afán de iluminar cada retazo del tapiz, Haratischwili se tuvo que remontar en el tiempo hasta recalar en un comienzo que, forzosamente, será arbitrario.

Yo, la verdad, le habría dado permiso para remontarse otro siglo, porque esta novela tiene todo lo que me gusta: muchas páginas, Historia, crueldad y nombres raros.

En definitiva, un novelón con el que me lo he pasado pipa.