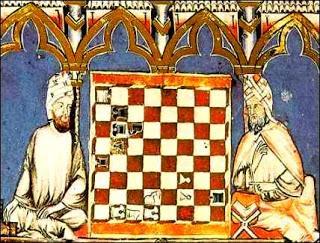

Podría pensar que aquel juego y su vida misma corrían una misma suerte, de no ser por la certeza que tenía de que, independientemente del color del rey que cayera abatido sobre los escaques, sería su cabeza la que rodaría tras la conclusión de la partida.

Podría pensar que aquel juego y su vida misma corrían una misma suerte, de no ser por la certeza que tenía de que, independientemente del color del rey que cayera abatido sobre los escaques, sería su cabeza la que rodaría tras la conclusión de la partida.En los primeros movimientos había perdido un alfil, del mismo modo que en su juventud había perdido a su padre, el sultán Yusuf II de Granada. Éste le había designado como sucesor legítimo para ocupar el trono, a pesar de no ser el primogénito, ya que desde pequeño había mostrado unas excelentes aptitudes para el desempeño de su puesto: sentido común, inteligencia y sutileza, de las que sus otros hermanos carecían.

Echaba mucho de menos las largas conversaciones con su padre, paseando por los jardines del Generalife, en las que le daba consejos para cuando se hubiera de hacer cargo del reino nazarí. Él ya tenía un buen dominio tanto de las técnicas militares como de las artes y las ciencias, competencias muy necesarias pero no suficientes, ya que un buen soberano debía además poseer la habilidad de ser un hombre recto y justo, para que el pueblo confiase en él.

Su padre le transmitió su gran secreto para lograrlo: existía en la antesala del salón del Mexuar una cámara oculta tras una celosía, detrás de la cual podría escuchar las conversaciones de las personas a las que debería impartir justicia antes de que entrasen a declarar, lo que le permitía formarse una imagen real y verdadera de los pleitos que debería juzgar, y dictar así sentencias que los contendientes asumirían como correctas e imparciales.

Ahora se trataba de una torre la pieza que había entregado al enemigo. Una torre que bien le recordaba la fortaleza perdida, cuando su hermano mayor Abu Abd Allah Muhammad, con el apoyo de parte de la nobleza, conspiró contra su padre. Una vez muerto el sultán en extrañas circunstancias, posiblemente envenenado, le negó a él, Usuf Ibn Yusuf Ibn Muhammad, la posibilidad de ser el dueño y señor de la Alhambra, desterrándole a aquel castillo de Salobreña.

Ahora se trataba de una torre la pieza que había entregado al enemigo. Una torre que bien le recordaba la fortaleza perdida, cuando su hermano mayor Abu Abd Allah Muhammad, con el apoyo de parte de la nobleza, conspiró contra su padre. Una vez muerto el sultán en extrañas circunstancias, posiblemente envenenado, le negó a él, Usuf Ibn Yusuf Ibn Muhammad, la posibilidad de ser el dueño y señor de la Alhambra, desterrándole a aquel castillo de Salobreña.Hacía tiempo que pensaba que no volvería nunca más a ver sus muros rojos, y no hacía otra cosa que escribir poemas evocándolos. La poesía, junto con el ajedrez, se había convertido en una de sus escasas aficiones durante el destierro. En sus escritos expresaba, a través de sencillos versos carentes en muchos casos de métrica y arte, sus sentimientos de añoranza del palacio de la Alhambra y sus jardines, de pena por su padre fallecido, de indignación con su hermano por la traición cometida, o de nostalgia por el amor interrumpido.

La partida que libraba con el alcaide se estaba complicando cada vez más: ahora le acababa de entregar una nueva torre. Esto le hizo pensar en los dieciséis años que llevaba encerrado en las mazmorras de la torre de la Coracha. Decían que no podía quejarse, ya que desde el excepcional emplazamiento de su celda podía divisar las azules aguas del mar Mediterráneo y la fértil vega de Salobreña. Pero él no olvidaba que a sus espaldas se encontraban las nevadas cumbres de Sierra Nevada, montañas que su hermano podía contemplar en completa libertad desde su amada Granada.

La partida que libraba con el alcaide se estaba complicando cada vez más: ahora le acababa de entregar una nueva torre. Esto le hizo pensar en los dieciséis años que llevaba encerrado en las mazmorras de la torre de la Coracha. Decían que no podía quejarse, ya que desde el excepcional emplazamiento de su celda podía divisar las azules aguas del mar Mediterráneo y la fértil vega de Salobreña. Pero él no olvidaba que a sus espaldas se encontraban las nevadas cumbres de Sierra Nevada, montañas que su hermano podía contemplar en completa libertad desde su amada Granada.Sufría mucho por no poder regresar, pero su aflicción había llegado a su fin. Tras largos años de cautiverio, su hermano Muhammad había dado la orden de que fuese ejecutado, con el fin de asegurarse de que su hijo sería el heredero. En cierto modo, sintió una liberación por poder poner fin a aquella vida de encierro a la que estaba condenado.

La sentencia dictada por el sultán llegó en manos de un peón del rey, el cual tenía instrucciones de volver a Granada con la cabeza de Yusuf, en prueba de que su orden había sido cumplida. El mensajero les había encontrado disputando una de las muchas partidas de ajedrez que habían celebrado durante el cautiverio.

Como última voluntad, había solicitado a su carcelero poder terminar la partida que estaban celebrando. Pero ésta la tenía casi perdida, al igual que su vida. La ventaja que había concedido a su oponente se antojaba insalvable. Un alfil y dos torres era demasiada renta para poder remontar el juego.

Sabía que no podría prolongar mucho más su agonía. No podía pensar con claridad, pero algo le impulsaba a hacer un último y desesperado esfuerzo. Al fin y al cabo, y como hijo de reyes que era, no podía permitir que nadie dijese que se había rendido fácilmente a su suerte.

Sabía que no podría prolongar mucho más su agonía. No podía pensar con claridad, pero algo le impulsaba a hacer un último y desesperado esfuerzo. Al fin y al cabo, y como hijo de reyes que era, no podía permitir que nadie dijese que se había rendido fácilmente a su suerte.La única idea que aún le mantenía en pie y a la que podía aferrarse era el amor que sentía por al-Hurra. Así que adelantó el visir, que los cristianos daban en llamar dama, para dar jaque al rey. Un último sacrificio antes de morir, pensó el alcaide, el cual se aprestó a derribar la pieza con su caballo. Sentía que su contrincante Yusuf se desmoronaba a la vez que él se hacía con el último trebejo importante de que aquél disponía.

Llevaban varias horas jugando, en un vano intento de prolongar su presencia en este mundo de los vivos. Sin embargo, en el último aliento, Yusuf desplazó el alfil que corría por los escaques negro para dar, de forma absolutamente inesperada, jaque mate al rey negro. Ojalá pudiese hacer lo mismo con su hermano, pensó Yusuf.

Había sacrificado en el camino su alfil, sus torres y su dama, para proclamarse vencedor en una partida inmortal. El rey negro yacía en el suelo del damero, como ocurriría con su cabeza en breves instantes. Un amargo triunfo.

El alcaide, aún perplejo por la extraordinaria jugada que acababa de presenciar, estrechó primero su mano reconociendo su victoria, para darle luego un fuerte abrazo de despedida. Se aprestó a retirarse, no quería estar presente cuando los soldados pusieran fin a la vida de su reo y amigo.

El alcaide, aún perplejo por la extraordinaria jugada que acababa de presenciar, estrechó primero su mano reconociendo su victoria, para darle luego un fuerte abrazo de despedida. Se aprestó a retirarse, no quería estar presente cuando los soldados pusieran fin a la vida de su reo y amigo.Cuando iba a cruzar la puerta, ésta se abrió y un nuevo peón apareció en escena. Era un mensajero que había llegado corriendo desde Granada, por ver si aún llegaba a tiempo de anular la ejecución: el rey Muhammad VII acababa de morir de manera repentina e insospechada, por lo que Yusuf era proclamado nuevo rey. Yusuf III sonrió pensando cuánto tienen en común a veces las partidas de ajedrez y la vida real.

Esta entrada cuenta con dos dedicatorias. La primera, para rendir un homenaje a los jugadores Adolf Anderssen y Lionel Kieseritzky, que disputaron una de las partidas más bellas de la Historia del Ajedrez, la partida ‘inmortal’.La segunda, y no menos importante, en recuerdo de aquel extraordinario equipo de ajedrez del colegio Vallellano, un grupo de amigos que semana tras semana se enfrentaba contra los representantes del resto de colegios de Tarragona, con mayor o menor fortuna, pero con firme empeño e ilusión.