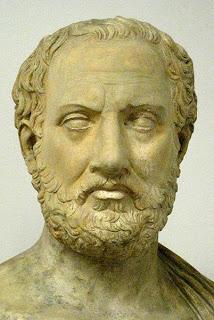

Tucídides

TucídidesComo dice el mismo Tucídides: “Sobre esta epidemia, cada persona, tanto si es médico como si es profano, podrá exponer, sin duda, cuál fue, en su opinión, su origen probable así como las causas de tan gran cambio que, a su entender, tuvieron fuerza suficiente para provocar aquel proceso” (II, 48). Así lo han hecho, en efecto, médicos y filólogos clásicos hasta nuestros días. Queda para nosotros el disfrute estético del relato y la reflexión que pueda suscitar. Utilizamos la vigorosa traducción de Juan José Torres Esbarranch para Gredos, que citamos in extenso por su valor literario además de filológico. Éste es el texto:

Así se celebraron los funerales en este invierno, transcurrido el cual terminó el primer año de esta guerra. Y tan pronto como comenzó el verano, los peloponesios y sus aliados, con dos tercios de sus fuerzas, invadieron, como la primera vez, el Ática; los mandaba Arquidamo, hijo de Zeuxidamo, rey de los lacedemonios. Y después de tomar posiciones procedieron a devastar el territorio. No hacía aún muchos días que estaban en el Ática cuando comenzó a declararse por primera vez entre los atenienses la epidemia, que según se dice, ya había hecho su aparición anteriormente en muchos sitios, concretamente por la parte de Lemnos y en otros lugares, aunque no se recordaba que se hubiera producido en ningún sitio una peste tan terrible y una tal pérdida de vidas humanas. Nada podían hacer los médicos por su desconocimiento de la enfermedad que trataban por primera vez; al contrario, ellos mismos eran los principales afectados por cuanto eran los que más se acercaban a los enfermos; tampoco servía de nada ninguna otra ciencia humana. Elevaron, asimismo, súplicas en los templos, consultaron a los oráculos y recurrieron a otras prácticas semejantes; todo resultó inútil, y acabaron por renunciar a estos recursos vencidos por el mal.

Apareció por primera vez, según se dice, en Etiopía, la región situada más allá de Egipto, y luego descendió hacia Egipto y Libia y a la mayor parte del territorio del Rey. En la ciudad de Atenas se presentó de repente, y atacó primeramente a la población del Pireo, por lo que circuló el rumor entre sus habitantes de que los peloponesios habían echado veneno en los pozos, dado que todavía no había fuentes en la localidad. Luego llegó a la ciudad alta, y entonces la mortandad ya fue mucho mayor. (…) Aquel año, como todo el mundo reconocía, se había visto particularmente libre de enfermedades en lo que a otras dolencias se refiere; pero si alguien había contraído ya alguna, en todos los casos fue a parar a ésta. En los demás casos, sin embargo, sin ningún motivo que lo explicase, en plena salud y de repente, se iniciaba con una intensa sensación de calor en la cabeza y con un enrojecimiento e inflamación en los ojos; por dentro, la faringe y la lengua quedaban enseguida inyectadas, y la respiración se volvía irregular y despedía un aliento fétido. Después de estos síntomas, sobrevenían estornudos y ronquera, y en poco tiempo el mal bajaba al pecho acompañado de una tos violenta; y cuando se fijaba en el estómago, lo revolvía y venían vómitos con todas las secreciones de bilis que han sido detalladas por los médicos, y venían con un malestar terrible. A la mayor parte de los enfermos les vinieron también arcadas sin vómito que les provocaban violentos espasmos, en unos casos luego que remitían los síntomas precedentes y, en otros, mucho después. Por fuera el cuerpo no resultaba excesivamente caliente al tacto, ni tampoco estaba amarillento, sino rojizo, cárdeno y con un exantema de pequeñas ampollas y de úlceras; pero por dentro quemaba de tal modo que los enfermos no podían soportar el contacto de vestidos y lienzos muy ligeros ni estar de otra manera que desnudos, y se habrían lanzado al agua fría con el mayor placer. Y esto fue lo que en realidad hicieron, arrojándose a los pozos, muchos de los enfermos que estaban sin vigilancia, presos de una sed insaciable; pero beber más o beber menos daba lo mismo. Por otra parte, la imposibilidad de descansar y el insomnio los agobiaban continuamente. El cuerpo, durante todo el tiempo en que la enfermedad estaba en plena actividad, no quedaba agotado, sino que resistía inesperadamente el sufrimiento; así, o perecían, como era el caso de la mayoría, a los nueve o a los siete días, consumidos por el calor interior, quedándoles todavía algo de fuerzas, o, si conseguían superar esta crisis, la enfermedad seguía su descenso hasta el vientre, donde se producía una fuerte ulceración a la vez que sobrevenía una diarrea sin mezclar, y, por lo común, se perecía a continuación a causa de la debilidad que aquella provocaba. El mal, después de haberse instalado primero en la cabeza, comenzando por arriba recorría todo el cuerpo, y si uno sobrevivía a sus acometidas más duras, el ataque a las extremidades era la señal que dejaba: afectaba, en efecto, a los órganos genitales y a los extremos de las manos y de los pies; y muchos se salvaban con la pérdida de estas partes, y algunos incluso perdiendo los ojos. Otros, en fin, en el momento de restablecerse, fueron víctimas de una amnesia total y no sabían quiénes eran ellos mismos ni reconocían a sus allegados.

La naturaleza de esta enfermedad fue tal que escapa sin duda a cualquier descripción; atacó a cada persona con más virulencia de la que puede soportar la naturaleza humana, pero sobre todo demostró que era un mal diferente a las afecciones ordinarias en el siguiente detalle: las aves y los cuadrúpedos que comen carne humana, a pesar de haber muchos cadáveres insepultos, o no se acercaban, o si los probaban perecían. Y he aquí la prueba: la desaparición de este tipo de aves fue notoria, y no se las veía ni junto a ningún cadáver ni en ningún otro sitio; los perros, en cambio, por el hecho de vivir con el hombre, hacían más fácil la observación de los efectos.

Tal era, pues, en general el carácter de la enfermedad, dejando a un lado otros muchos aspectos extraordinarios, dado que cada caso presentaba alguna particularidad que lo diferenciaba de otros. Y durante aquel tiempo ninguna de las enfermedades corrientes hacía sentir sus efectos, y si sobrevenía alguna, acababa en aquella. Unos morían por falta de cuidados y otros a pesar de estar perfectamente atendidos. No se halló ni un solo remedio, por decirlo así, que se pudiera aplicar con seguridad de eficacia; pues lo que iba bien a uno a otro le resultaba perjudicial. Ninguna constitución, fuera fuerte o débil, se mostró por sí misma con bastante fuerza frente al mal; éste se llevaba a todos, incluso a quienes eran tratados con todo tipo de dietas. Pero lo más terrible de toda la enfermedad era el desánimo que se apoderaba de uno cuando se daba cuenta de que había contraído el mal (porque entregando al punto su espíritu a la desesperación, se abandonaban por completo sin intentar resistir), y también el hecho de que morían como ovejas al contagiarse debido a los cuidados de los unos hacia los otros: esto era sin duda lo que provocaba mayor mortandad. Porque si, por miedo, no querían visitarse los unos a los otros, morían abandonados, y muchas casas quedaban vacías por falta de alguien dispuesto a prestar sus cuidados; pero si se visitaban, perecían, sobre todo quienes de algún modo hacían gala de generosidad, pues, movidos por su sentido del honor no tenían ningún cuidado de sí mismos entrando en casa de sus amigos cuando, al final, a los mismos familiares, vencidos por la magnitud del mal, ya no les quedaban fuerzas ni para llorar a los que se iban. No obstante, eran los que ya habían salido de la enfermedad quienes más se compadecían de los moribundos y de los que luchaban con el mal por conocerlo por propia experiencia y hallarse ya ellos en seguridad; la enfermedad, en efecto, no atacaba por segunda vez a la misma persona, al menos hasta el punto de resultar mortal. Así, recibían el parabién de los demás, y ellos mismos debido a su extraordinaria alegría del momento abrigaban para el futuro la vana esperanza de que ya ninguna enfermedad podría acabar con ellos.

En medio de sus penalidades les supuso un mayor agobio la aglomeración ocasionada por el traslado a la ciudad de las gentes del campo, y quienes más lo padecieron fueron los refugiados. En efecto, como no había casas disponibles y habitaban en barracas sofocantes debido a la época del año, la mortandad se producía en una situación de completo desorden; cuerpos de moribundos yacían unos sobre otros, y personas medio muertas se arrastraban por las calles y alrededor de todas las fuentes movidos por su deseo de agua. Los santuarios en los que se habían instalado estaban llenos de cadáveres, pues morían allí mismo; y es que ante la extrema violencia del mal, los hombres, sin saber lo que sería de ellos, se dieron al menosprecio tanto de lo divino como de lo humano. Todas las costumbres que antes observaban en los entierros fueron trastornadas y cada uno enterraba como podía. Muchos recurrieron a sepelios indecorosos debido a la falta de medios, por haber tenido ya muchas muertes en su familia; en piras ajenas, anticipándose a los que las habían apilado, había quienes ponían su muerto y prendían fuego; otros, mientras otro cadáver ya estaba ardiendo, echaban encima el que ellos llevaban y se iban.

También en otros aspectos la epidemia acarreó a la ciudad una mayor inmoralidad. La gente se atrevía más fácilmente a acciones con las que antes se complacía ocultamente, puesto que veían el rápido giro de los cambios de fortuna de quienes eran ricos y morían súbitamente, y de quienes antes no poseían nada y de repente se hacían con los bienes de aquellos. Así aspiraban al provecho pronto y placentero, pensando que sus vidas y sus riquezas eran igualmente efímeras. Y nadie estaba dispuesto a sufrir penalidades por un fin considerado noble, puesto que no tenía la seguridad de no perecer antes de alcanzarlo. Lo que resultaba agradable de inmediato y lo que de cualquier modo contribuía a ello, esto fue lo que pasó a ser noble y útil. Ningún temor de los dioses ni ley humana los detenía; de una parte juzgaban que daba lo mismo honrar o no honrar a los dioses, dado que veían que todo el mundo moría igualmente, y, en cuanto a sus culpas, nadie esperaba vivir hasta el momento de celebrarse el juicio y recibir su merecido; pendía sobre sus cabezas una condena mucho más grave que ya había sido pronunciada, y antes de que les cayera encima era natural que disfrutaran un poco de la vida.

Tal era el agobio de la desgracia en que se veían sumidos los atenienses; la población moría dentro de las murallas y el país era devastado fuera.

Fuente: Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso I, Madrid, Gredos, 1982.