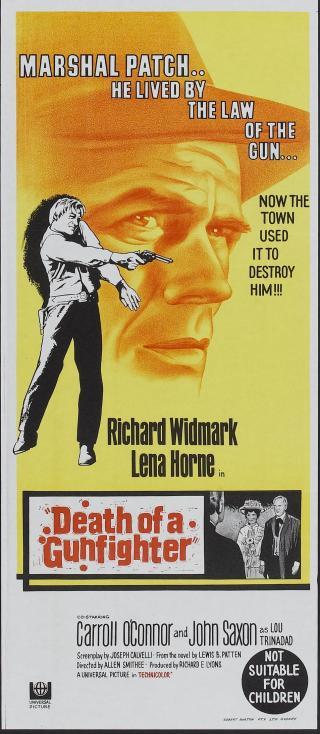

De momento, situémonos un poco fijándonos en que ni su guionista Joseph Calvelli ni el autor de la novela base de la trama Lewis B. Patten gozan de más créditos que sus intervenciones como literatos en diversos productos televisivos y en esta película que produjo la Universal Pictures en Technicolor pero sin gastarse muchos cuartos en el asunto, como se observa casi de inmediato en la paupérrima iluminación y tratamiento del material base dando como resultado un aspecto de producto televisivo traspasado luego al cine (la Universal ya lo había hecho anteriormente, en una película que tiene alguna relación con ésta y que habíamos comentado ya por aquí) aunque el formato grande, 1.85:1 no cupiese en los televisores de la época ciertamente; de modo que ya desde el inicio hay una cierta sensación de híbrido, de incongruente, porque a pesar de la sensación de escaso presupuesto ya desde los títulos de crédito el cinéfilo puede tener la certeza que quien está dirigiendo sabe mover la cámara y fijarla en lo que interesa contando con imágenes la realidad de un pueblo del oeste que vive la llegada de los tiempos modernos, no en vano el ferrocarril transita por su calle y algunas casas disponen de electricidad mientras otras todavía se iluminan con quinqués, como las dependencias del sheriff de la ciudad, Frank Patch (interpretado por Richard Widmark de forma muy convincente), que inicia su ronda nocturna para comprobar que todo está en orden y acaba por repeler a tiros una agresión en emboscada de un tipo medio borracho. Matar a tiros a la gente no es visto con buenos ojos por el concejo de la ciudad en los albores de un cambio que se antoja próximo, un advenimiento de la modernidad que representará lucro para algunos y beneficios para otros y ése sheriff tan expeditivo empieza a ser visto más como una molesta antigualla que como el salvador del orden que fue contratado veinte años atrás. Uno empieza a sorprenderse cuando en los títulos de crédito ha visto el nombre de Allen Smithee como director y luego la sorpresa va a más porque la trama lleva cargas de profundidad y las relaciones interpersonales se enriquecen paulatinamente conforme avanza la narración y cada carácter engrosa su psicología con palabras, gestos y actitudes que cambian de unos a otros y también en cada situación compartida, ofreciendo un mosaico que goza de veracidad por su creciente complejidad. El director nos ofrece a cuentagotas diversos momentos que puntúan la trama, que son escalones que nos hacen avanzar en el conocimiento de los personajes, de sus relaciones entre ellos, sus deseos y ambiciones, sus lamentos por un pasado que no pueden olvidar, sus pecados que lastran su vida y el mayor problema, como dice uno de ellos, es que el sheriff sabe todo de todos: ése maldito guardián del orden es la memoria viva de toda la podredumbre de los gentilhombres de pacotilla que conforman el ayuntamiento y que a toda costa pretenderán zafarse de su presencia con la excusa que en una ciudad moderna ya no hacen falta tales modos expeditivos para avanzar hacia la civilización.

De momento, situémonos un poco fijándonos en que ni su guionista Joseph Calvelli ni el autor de la novela base de la trama Lewis B. Patten gozan de más créditos que sus intervenciones como literatos en diversos productos televisivos y en esta película que produjo la Universal Pictures en Technicolor pero sin gastarse muchos cuartos en el asunto, como se observa casi de inmediato en la paupérrima iluminación y tratamiento del material base dando como resultado un aspecto de producto televisivo traspasado luego al cine (la Universal ya lo había hecho anteriormente, en una película que tiene alguna relación con ésta y que habíamos comentado ya por aquí) aunque el formato grande, 1.85:1 no cupiese en los televisores de la época ciertamente; de modo que ya desde el inicio hay una cierta sensación de híbrido, de incongruente, porque a pesar de la sensación de escaso presupuesto ya desde los títulos de crédito el cinéfilo puede tener la certeza que quien está dirigiendo sabe mover la cámara y fijarla en lo que interesa contando con imágenes la realidad de un pueblo del oeste que vive la llegada de los tiempos modernos, no en vano el ferrocarril transita por su calle y algunas casas disponen de electricidad mientras otras todavía se iluminan con quinqués, como las dependencias del sheriff de la ciudad, Frank Patch (interpretado por Richard Widmark de forma muy convincente), que inicia su ronda nocturna para comprobar que todo está en orden y acaba por repeler a tiros una agresión en emboscada de un tipo medio borracho. Matar a tiros a la gente no es visto con buenos ojos por el concejo de la ciudad en los albores de un cambio que se antoja próximo, un advenimiento de la modernidad que representará lucro para algunos y beneficios para otros y ése sheriff tan expeditivo empieza a ser visto más como una molesta antigualla que como el salvador del orden que fue contratado veinte años atrás. Uno empieza a sorprenderse cuando en los títulos de crédito ha visto el nombre de Allen Smithee como director y luego la sorpresa va a más porque la trama lleva cargas de profundidad y las relaciones interpersonales se enriquecen paulatinamente conforme avanza la narración y cada carácter engrosa su psicología con palabras, gestos y actitudes que cambian de unos a otros y también en cada situación compartida, ofreciendo un mosaico que goza de veracidad por su creciente complejidad. El director nos ofrece a cuentagotas diversos momentos que puntúan la trama, que son escalones que nos hacen avanzar en el conocimiento de los personajes, de sus relaciones entre ellos, sus deseos y ambiciones, sus lamentos por un pasado que no pueden olvidar, sus pecados que lastran su vida y el mayor problema, como dice uno de ellos, es que el sheriff sabe todo de todos: ése maldito guardián del orden es la memoria viva de toda la podredumbre de los gentilhombres de pacotilla que conforman el ayuntamiento y que a toda costa pretenderán zafarse de su presencia con la excusa que en una ciudad moderna ya no hacen falta tales modos expeditivos para avanzar hacia la civilización.  Hay en el conjunto una creciente sensación de hipocresía por parte de los que quieres librarse del sheriff con la excusa de su atávica forma de entender la vida porque precisamente ese molesto Frank Patch está muy por encima de ellos por su amplitud de miras que constan en una mirada cansada que deja hacer y que perdona incluso faltas graves por no empeorar las cosas y que además no hace distingos ni de razas ni de orígenes de nacimiento, lo que a finales de los sesenta del siglo pasado era ya de una modernidad absoluta (como ya hablamos aquí) porque ése supuesto carcamal violento que molesta a los burgueses que mandan en la ciudad de improviso solicita a su amante Claire Quintana (Lena Horne, muy creíble) que se case con él, después de tantos años de amancebamiento. Y ella, es una linda mulata, lo que conlleva un matrimonio interracial, pero se da la circunstancia que ése aspecto es tratado por el director de esta extraña película con absoluta normalidad, lo que ahora podría ser considerado un avance, pero entonces, en 1969, desde luego una secuencia remarcable. Así que esta película, la primera estrenada como dirigida por Allen Smithee, en una visión simple podría pasar por un western más, pero si el espectador está atento a los detalles, puede llegar a la conclusión que desde luego, la puede recomendar como imperdible, de obligada visión para cualquier persona aficionada al buen cine, porque no tan sólo tiene un guión muy bueno sino que incluso la forma de dirigir está muy ajustada a la trama y a sus intenciones y refuerza visualmente y con un ritmo oportuno el desarrollo de la historia hasta llegar a un final que redondea perfectamente el conjunto, en el que sobresale la actuación de Richard Widmark. Y ahora es cuando ustedes, avispados cinéfilos, van y me preguntan:¿pero cómo puede ser tan interesante una película de Allen Smithee cuando todos sabemos que es un nombre ficticio que ha usado durante años los directores que no querían que su nombre apareciese en los títulos de crédito, por estar disconformes con la película estrenada? Porque como indica el título de este comentario, ésta es la primera y mejor película que se sirvió de tal añagaza y no fue por disconformidad con el resultado final sino por honor de colegas y por amor propio: la película, Death of a Gunfighter empezó siendo dirigida por Robert Totten que hasta entonces había dirigido únicamente episodios de series televisivas (y a la tele volvió para siempre, salvo una última ocasión en 1988) y al parecer Richard Widmark se puso en plan divo y acabó por conseguir que la Universal llamara a Don Siegel para que finalizara el rodaje: Siegel acababa de dirigir a Widmark en Madigan (que por cierto acabó convirtiéndose en piloto de una serie televisiva de cierto éxito) y como ya sabemos, fue un cineasta de muchos recursos, capaz de cualquier empresa, así que acabó de rematar la faena pero cuando acabó el rodaje aseguró que él no iba a firmar la película porque consideraba que el trabajo de su predecesor merecía compartir cartelera. Ante el problema comercial de presentar una película de escaso presupuesto con dos firmas en el caso de que Totten se aviniera y Widmark no insistiera en hacerlo desaparecer, se optó por adjudicar la autoría a un nombre ficticio y de ahí nació la supuesta identidad de Allen Smithee. Sólo la casualidad o el aprovechamiento de la idea por parte de otro -ya en 1975- situó a esta película en el segundo lugar cronológico de la relación de las películas firmadas por Allen Smithee, pero ésta fue la primera. Y sin duda alguna, la mejor. Insisto: no se la pierdan.

Hay en el conjunto una creciente sensación de hipocresía por parte de los que quieres librarse del sheriff con la excusa de su atávica forma de entender la vida porque precisamente ese molesto Frank Patch está muy por encima de ellos por su amplitud de miras que constan en una mirada cansada que deja hacer y que perdona incluso faltas graves por no empeorar las cosas y que además no hace distingos ni de razas ni de orígenes de nacimiento, lo que a finales de los sesenta del siglo pasado era ya de una modernidad absoluta (como ya hablamos aquí) porque ése supuesto carcamal violento que molesta a los burgueses que mandan en la ciudad de improviso solicita a su amante Claire Quintana (Lena Horne, muy creíble) que se case con él, después de tantos años de amancebamiento. Y ella, es una linda mulata, lo que conlleva un matrimonio interracial, pero se da la circunstancia que ése aspecto es tratado por el director de esta extraña película con absoluta normalidad, lo que ahora podría ser considerado un avance, pero entonces, en 1969, desde luego una secuencia remarcable. Así que esta película, la primera estrenada como dirigida por Allen Smithee, en una visión simple podría pasar por un western más, pero si el espectador está atento a los detalles, puede llegar a la conclusión que desde luego, la puede recomendar como imperdible, de obligada visión para cualquier persona aficionada al buen cine, porque no tan sólo tiene un guión muy bueno sino que incluso la forma de dirigir está muy ajustada a la trama y a sus intenciones y refuerza visualmente y con un ritmo oportuno el desarrollo de la historia hasta llegar a un final que redondea perfectamente el conjunto, en el que sobresale la actuación de Richard Widmark. Y ahora es cuando ustedes, avispados cinéfilos, van y me preguntan:¿pero cómo puede ser tan interesante una película de Allen Smithee cuando todos sabemos que es un nombre ficticio que ha usado durante años los directores que no querían que su nombre apareciese en los títulos de crédito, por estar disconformes con la película estrenada? Porque como indica el título de este comentario, ésta es la primera y mejor película que se sirvió de tal añagaza y no fue por disconformidad con el resultado final sino por honor de colegas y por amor propio: la película, Death of a Gunfighter empezó siendo dirigida por Robert Totten que hasta entonces había dirigido únicamente episodios de series televisivas (y a la tele volvió para siempre, salvo una última ocasión en 1988) y al parecer Richard Widmark se puso en plan divo y acabó por conseguir que la Universal llamara a Don Siegel para que finalizara el rodaje: Siegel acababa de dirigir a Widmark en Madigan (que por cierto acabó convirtiéndose en piloto de una serie televisiva de cierto éxito) y como ya sabemos, fue un cineasta de muchos recursos, capaz de cualquier empresa, así que acabó de rematar la faena pero cuando acabó el rodaje aseguró que él no iba a firmar la película porque consideraba que el trabajo de su predecesor merecía compartir cartelera. Ante el problema comercial de presentar una película de escaso presupuesto con dos firmas en el caso de que Totten se aviniera y Widmark no insistiera en hacerlo desaparecer, se optó por adjudicar la autoría a un nombre ficticio y de ahí nació la supuesta identidad de Allen Smithee. Sólo la casualidad o el aprovechamiento de la idea por parte de otro -ya en 1975- situó a esta película en el segundo lugar cronológico de la relación de las películas firmadas por Allen Smithee, pero ésta fue la primera. Y sin duda alguna, la mejor. Insisto: no se la pierdan.