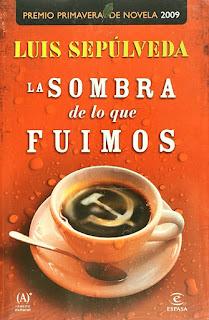

Leí hace mil años un par de libros de Luis Sepúlveda, antes de tener mi blog de reseñas (Un viejo que leía novelas de amor y, algo después, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar); y luego, de forma impremeditada, lo dejé entre paréntesis. Me habían gustado sus dos propuestas narrativas, eso lo recuerdo con nitidez; pero simplemente no me acerqué a sus otros libros. A veces, procedo con esa falta de lógica en mi ocupación como lector. Hoy subsano esa torpeza con La sombra de lo que fuimos, una novela con la que obtuvo el premio Primavera en el año 2009.

Primera escena: un hombre cercano a la senectud, pero todavía de porte erguido, camina por la calle, bajo la lluvia, con un arma en el bolsillo. No sabemos a ciencia cierta a dónde se dirige. O, mejor dicho, a dónde tenía proyecto de dirigirse, pues un tocadiscos que ha salido volando por una ventana y ha aterrizado sobre su cabeza pone fin a sus planes y a su vida.

Segunda escena: tres hombres también cercanos a la senectud, pero mucho más deteriorados por el paso del tiempo, aguardan la llegada de ese hombre (quien, por cierto, se llamaba Pedro Nolasco y fue durante toda su vida un reconocido activista de izquierdas): son Cacho Salinas, Lolo Garmendia y Lucho Arancibia. Estamos en el Santiago de Chile postdictatorial, donde aún no se han curado las heridas del pinochetismo. Aquellos tres veteranos, ahora gordos y calvos, “fueron amigos, integraron la misma barra adicta al fútbol, política y asados los fines de semana. Tuvieron planes para prolongar la amistad y conservarla inmune al paso de los años, y fueron compañeros, cómplices en el esfuerzo por hacer del país un lugar si no mejor, por lo menos no tan aburrido” (p.68). El golpe militar de Pinochet los lanzó hacia la separación y el miedo; y, desde instante, “la vida se llenó de agujeros negros y estaban en cualquier parte, alguien entraba a la estación del metro y no salía jamás, alguien subía a un taxi y no llegaba a su casa, alguien decía luz y se lo tragaban las sombras” (p.69). Ahora esperan a Nolasco, quien los va a capitanear en un robo muy especial, que los devolverá al mundo de la lucha contra los poderosos y corruptos. Pero quien entra por la puerta es otra persona muy distinta, a la que conocieron en el pasado y que les trae noticias más bien aciagas.

En esta novela se pueden advertir dos planos muy claramente diferenciados: por un lado, la voz narrativa, que nos lleva de la mano utilizando altas dosis de humor (ese tocadiscos que sale volando como consecuencia de una discusión conyugal; esos pícaros que taponan las alcantarillas para hacer negocio como transportistas por las calles; las extravagantes y peliculeras historias que Coco Aravena prepara para expelerlas con cara inocente ante la policía; los correos electrónicos que se intercambian “gerundio” y “blackpanther”; etc); y, por el otro, la presencia y la biografía de los tres viejos militantes revolucionarios, en los cuales se puede ver (y el lector lo siente con auténtica tristeza) la imagen de la derrota, del fracaso, de la desilusión, de la amargura. Quisieron un país mejor, un mundo mejor, y no ha sido posible. Como aquella frase de Cortázar que tanto me gustó cuando la leí hace años: “Haber querido tanto de la vida, buscarle todo su sentido, y descubrir que vamos derecho a un montón de fósforos quemados”. Así se sienten Cacho Salinas, Lolo Garmendia y Lucho Arancibia. Así se habrán sentido tantas y tantas personas a quienes la apisonadora de la Historia (conducida por un sonriente vencedor) trituró sin miramientos.

Afirma el escritor chileno en la página 170: “Nunca confíes en la memoria, pues siempre está de parte nuestra; adorna lo atroz, dulcifica lo amargo, pone luz donde sólo hubo sombras. La memoria siempre tiende a la ficción”. Quizá podría afirmarse, invirtiendo su juicio, que la ficción siempre tiende a la memoria. Y quizá por eso Luis Sepúlveda orquesta entre seriedad y humor, entre decepción y sonrisa, un equilibrio altamente brillante.

Novela triste. Novela melancólica. Novela estupenda.