Algernon. Oh! . . . by the way, Lane, I see from your book that on Thursday night, when Lord Shoreman and Mr. Worthing were dining with me, eight bottles of champagne are entered as having been consumed.

Lane. Yes, sir; eight bottles and a pint.

Algernon. Why is it that at a bachelor's establishment the servants invariably drink the champagne? I ask merely for information.

Lane. I attribute it to the superior quality of the wine, sir. I have often observed that in married households the champagne is rarely of a first-rate brand.

Algernon. Good heavens! Is marriage so demoralising as that?

Uno sigue sorprendiéndose en sucesivas relecturas con las genialidades de Oscar Wilde, ese escritor irlandés que triunfó en las tablas escénicas victorianas de Londres y acabó con sus huesos en París a la temprana edad de cuarenta y seis años dejando una huella indeleble en la literatura mundial.

Ensayista, cuentista, poeta y dramaturgo, Wilde escribió su última pieza teatral en 1895, apenas unos meses después de haber triunfado clamorosamente con Un Marido Ideal, del mismo año, lo que le situó en una condición social y económica bastante acomodada.

Su última pieza, objeto de mi interés desde hace unas semanas, puede pasar por una comedia de enredo, una brillante farsa cómica y poco más en una visión rápida, pero si nos detenemos con calma en su título, de inmediato caemos en la cuenta que el genial dramaturgo nos propone un juego de despropósitos dirigido sin concesión ni piedad alguna a criticar con ferocidad a la sociedad victoriana en primer término como espectadora y a poner de manifiesto, gracias al virtuosismo de Wilde como escritor de afilada pluma, los defectos que la humanidad quizá todavía guarda en su forma de presentarse.

El título original es The Importance of Being Earnest y podríamos asegurar que es una espléndida definición de lo que Wilde va a presentar, porque la pronunciación de la palabra Earnest -que significa probo, franco, sincero, honesto, formal o severo- es idéntica, en inglés, al apelativo Ernest, que traduciríamos como Ernesto, lo cual de entrada al público hispano, que conoce la pieza con su título traducido como La Importancia de Llamarse

Ernesto, es engañado doblemente, pues la traducción más apropiada debería ser La Importancia de Ser Severo, por seguir el juego lingüístico planteado por Wilde.

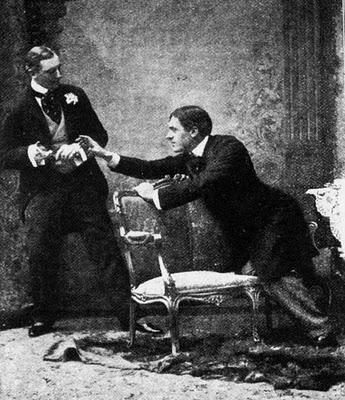

Ernesto, es engañado doblemente, pues la traducción más apropiada debería ser La Importancia de Ser Severo, por seguir el juego lingüístico planteado por Wilde.En esta obra teatral, que fue la última, Wilde se nos presenta con un humor no tan sólo crítico sino incluso surrealista porque construye los diálogos con un desatino que, leídos antes que escuchados, inclinan al lector a pensar que el conjunto sería irrepresentable, sobre todo advirtiendo que el estreno se produce en 1895 en una sociedad que desde nuestro tiempo podemos clasificar como muy rigurosa y a pesar de ello, consiguió enardecer a su público e incluso alcanzar el indudable honor de ser la pieza de Wilde más representada en los escenarios desde su estreno, amén de ser versionada en sendas películas de las que hablaremos otro día.

Puede que la calificación de surrealista choque con la concepción que muchos tengan de Wilde, pero si leemos atentamente la escena que se ha destacado en la cabecera, creo que es una muestra perfectamente moderna para su época y que podría perfectamente haberse pronunciado por ejemplo, por cualquiera de los Hermanos Marx en una de sus alocadas películas.

Wilde subvierte la lógica del lenguaje dándole la vuelta una y otra vez como en un tornillo sinfín consiguiendo elevar la atención del espectador desde el primer minuto sin que en ningún momento de la obra haya algún diálogo que pueda calificarse como de normal, porque las situaciones se suceden a un ritmo diabólico y uno no tiene ocasión de pararse a comprender cuan locos están unos personajes que, además, están designados con unos nombres particularmente expresivos y llenos de intención, como, por ejemplo, el clérigo apellidado Casulla y la entrometida y marimandona Lady Bracknell.

Evidentemente ese surrealismo no tiene parangón con el de su coetáneo Alfred Jarry, que estrenó su Ubú Rey al año siguiente, en 1896, porque la estructura dramática y el lenguaje de Wilde continúan ofreciendo una apariencia clásica irreprochable: pero así como en la inmediata anterior Un Marido Ideal el retrato de la sociedad bien estante y políticamente dominante mantenía una cierta coherencia, una farisaica elegancia que oculta sus defectos y pecados, en su última pieza Wilde abre la caja de Pandora y los personajes mantienen unas actitudes y conductas totalmente excéntricas provistas de una sinceridad rayana en la desfachatez expresadas mediante unos diálogos brillantes, burbujeantes, literalmente increíbles e irreales pero casados en una continuidad escénica que requiere, evidentemente, grandes intérpretes para evitar naufragar en unas aguas aparentemente plácidas pero turbulentas como un maremoto que arrasa todo cuanto a su paso halla, sin dejar títere con cabeza, en un peculiar ajuste de cuentas de Wilde con la sociedad de su tiempo.

Si de entrada, como hemos podido leer en el encabezamiento, el mayordomo no tiene empacho en reconocer que el servicio de la casa aprovecha la presencia de invitados para dar cuenta de ocho botellas de champán, acto seguido comprobamos como los dos amigos Algernon y Jack se muestran claramente como falsarios y mentirosos empedernidos con una vida ociosa destinada únicamente a procurarse placer y comodidades mientras se ocultan tras identidades inventadas que chocarán con la ilusa concepción de las féminas Gwendolen y Cecily, crédulas a pies juntillas en la influencia que el nombre puede ejercer sobre la calidad del varón de sus sueños.

El juego de la identidad es una mera excusa aprovechada por Wilde con habilidad para inventar una trama estrambótica en la que unos personajes esperpénticos en el fondo pero muy delicados en las formas sirven al propósito del genial autor que reparte dardos envenenados contra todos los principios sociales, morales y culturales de la sociedad victoriana a una velocidad de vértigo, un alarde de subrepción wilderiana en la que estamentos como el matrimonio, la iglesia y la cultura se ven satirizados en frases ingeniosas pronunciadas con la habitual distinción y seriedad de las clases altas de la sociedad lo que acrecenta la hilaridad del efecto.

Wilde ametralla literalmente sin descanso los sentidos del espectador que debe estar atento para no perderse ninguna de las chanzas y la virtud del autor es tal que pese al cúmulo de frases ingeniosas revestidas de doble sentido la construcción de la trama es absolutamente perfecta, milimétrica en su ritmo y efectos de inicio a fin con un dominio absoluto del tempo de la comedia sin que nada falte ni sobre.

No es casual que ésta sea la última obra teatral de Wilde ya que coincidió con el desafortunado suceso de su proceso por conducta inapropiada, acusado de sodomita por el padre de su amigo Alfred Douglas, cuya victoriana madre vivía en Bracknell; el resultado, conocido, fue la prisión por dos años de Wilde y su lógico cambio de humor que le apartó de la asombrosa facilidad con la que escribe los hilarantes diálogos de esta farsa y construye un edificio dramático de primer orden, robusto, inalterable e inasequible, un bastión de la denuncia social proclamada a voces más que risueñas carcajeantes sobre unos individuos de toda clase y condición que son presentados desnudos de ropajes que puedan disimular sus torpezas, avidez y egoísmos que prevalecen sobre cualquier condición, consiguiendo Oscar Wilde en su última comedia teatral alcanzar el punto más álgido de su dramaturgia.

Ya sé que leer teatro no es una afición que esté muy extendida, pero no puedo menos que recomendar un vistazo a esta excelente comedia en una traducción al castellano que está disponible legalmente en la wikisource y que se parece bastante a la que yo he leído en papel: son apenas sesenta páginas y se leen en un suspiro. Y si se prefiere en inglés, aquí está también disponible.

Lady Bracknell.- ¡Mentiroso! ¿Mi sobrino Algernon? ¡Imposible! Es un alumno de Oxford.