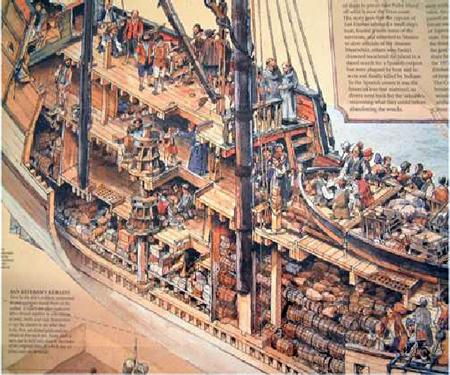

El mundo a bordo de los navíos era una pequeña sociedad, incluso diría que eran una república en el mar. Trataremos la vida, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, de los hombres de mar en todas las funciones que desarrollaban durante el tiempo en que estaban embarcados.

En primer lugar destacaré que, de todas las fuerzas militares, la Armada es la única maquina de guerra que servía a la vez de hogar para sus tripulaciones. No considero los castillos, fortalezas, etc., por no ser maquinas propiamente dichas. Los marinos permanecían en sus barcos durante largos periodos de tiempo, en los que no se les dejaba bajar a tierra por miedo a deserciones. Cada barco tenía sus propias costumbres, y yo diría que, su propio lenguaje. Aunque hay pocas noticias de como eran estas gentes de mar, puesto que la mayoría eran analfabetos, intentaré describirlos: con rostros curtidos por el sol, sus cuerpos estaban, prematuramente, envejecidos por los duros trabajos. Parece ser que, fueron los marineros españoles, los primeros en tatuarse en los brazos, corazones, anclas y otras imágenes. Costumbre que se iría extendiendo por el resto de las marinerías. Tatuajes hechos con tinta e incluso con pólvora. Corresponde a los marinos malteses el uso de un arete en la oreja, y en general el uso de la coleta.

Los marinos de la Armada Española, durante el siglo XVIII, no iba uniformada, utilizando como único distintivo, un bonete rojo, calzas gruesas de color azul y una esclavina corta con capucha. Tampoco usaban uniforme los marinos británicos, aunque casi siempre llevaban una prenda de color azul, por lo que se les conocía como “bluejackets”. La falta de uniformidad, la carencia de ropa de repuesto provocaba una importante falta de aseo.

En 1794 se barajó un proyecto para vestir a los batallones de marina con telas confeccionadas con algodón maltés, de excelente calidad y que permitían su lavado con agua de mar. No soy capaz de asegurar si esto fue llevado a cabo, aunque fuera parcialmente, pero lo cierto es que, años después, los marinos españoles que se batieron en el CABO DE SAN VICENTE y en TRAFALGAR lo hicieron en pésimas condiciones en ropa y calzado.

Era frecuente encontrar en los barcos a padres e hijos, en general familiares, pero la dureza de la vida en el mar estrechaba los lazos convirtiendo a los marineros en verdaderos «hermanos de sangre». Una de las costumbres más sociales era el solomar, o como se conocía antiguamente, el consonar. Esto consistía en que el solomador llevaba la voz, como medio para acompañar las maniobras marineras con ritmo, acompañando los movimientos necesarios con ritmo, acompasando, de esta manera, los movimientos de forma uniforme. Además de unirse en un canto, los marineros conseguían con sus canciones un entretenimiento durante los escasos momentos en que no había nada que hacer. El juego estaba prohibido, aunque se practicase de manera más o menos clandestinas. La lectura no era algo que estuviera al alcance de la mayoría, aunque la gente de mar solía reunirse en torno a los más veteranos, que relataban romances, viejas historias o experiencias personales. Era frecuente acompañar esos escasos momentos de ocio con una botella de aguardiente, y estaba recomendado hacerlo en el castillo de proa, y en una cantidad que no superase una arroba.

Con la implantación de las nuevas ordenanzas de la Armada de 1748, se prohibió a todos los individuos a bordo de un navío de S.M., la venta de tabaco, vino, aguardiente, naipes o de cualquier objeto a dinero o de fiado, bajo pena de la confiscación de los géneros, si era la primera vez, o de remoción en el escalafón a grumetes y a soldados. En el caso de que estos fueran grumetes o solados, se les condenaba a no recibir sueldo durante el tiempo que durara la campaña.

La sexualidad era un asunto problemático. El poco espacio y la ausencia de mujeres dificultaba su ejercicio, por lo que las relaciones podían ser pecaminosas. Algunos individuos fueron condenados por amancebamiento, aunque los castigos no solían ser excesivamente duros. En los barcos que hacían la Ruta de Indias, el deseo se saciaba con mancebas mulatas embarcadas secretamente.

En un plano estrictamente espiritual, muchos de los pensamientos estaban marcados por una profunda religiosidad. La gente de mar solía ser creyente y, a la vez, supersticiosa. Antes de entrar en combate solían hacer un testamento. Las prácticas religiosas de los marineros de Su Católica Majestad, llamaba la atención de las tripulaciones de otros lugares.

La presencia de la muerte a bordo

La lucha contra la muerte en tierra resultaba, en algunos aspectos, más sencilla que a bordo de un navío. En el caso de las epidemias, viviendo en tierra, cabía la posibilidad de cambiar de lugar de residencia. El escorbuto era una enfermedad casi exclusiva de los navegantes. Los navíos eran espacios reducidos y, como consecuencia, la capacidad de acción frente a las adversidades era menor. La posibilidad de ser envuelto en el coy para ser lanzado al agua estaba muy presente en la mente de aquellos hombres. Un estudio de un periodo comprendido entre 1776 y 1801, revela que, la mayoría de los fallecimientos en los barcos de la Real Armada, no se producía como consecuencia de acciones bélicas, ni accidentes laborales, sino a dos elementos muy relacionados entre sí: las condiciones de vida en el barco y las enfermedades.

La muerte producida en el combate no era la causa más común de fallecimiento. Lo que hacía los combates tan sangrientos y mortales en el mar, era que no se podía huir de aquellos reducidos espacios. Al entablarse la lucha, el combate resultaba mortífero, aunque la realidad era que, al final del enfrentamiento, en cubierta quedaban más heridos que muertos. Esos heridos eran operados en cubierta por hábiles cirujanos, que hacían lo que podían ante las terribles heridas ocasionadas por balas de cañón o fusilería, sin otra anestesia que unas tazas de café caliente para sostener el corazón, o un vaso con fruta fermentada para “olvidar” el dolor.

Dureza de la vida a bordo

Mientras que un soldado en tierra podía consumir alimentos sanos y frescos, alojarse con relativa comodidad, dormir un sueño tranquilo, durante las horas de centinela, abrigarse con un capote o el refugio de una garita, el marinero de ultramar debía afrontar peligros, sufrir las molestias de un clima sobre una cubierta de exiguas dimensiones, con un sol abrasador y respirando una atmósfera viciada por el hacinamiento. Un pedazo de lona suspendido por unas cuerdas le servía para reposar de las faenas del día. Un pedazo de pan duro y sin levadura, con tocino crudo y un potaje sazonado, las más veces, con la espuma de las olas, constituían su manutención.

El marinero debía soportar las inclemencias del tiempo, de noche y de día, en cubierta, a la intemperie, con guardias de cuatro horas, a menudo con la ropa mojada. Además de estas duras condiciones, estaba la falta de sueño. Las maniobras a bordo le exigían fortaleza física, agilidad y mucha atención a subirse a los palos. Todas la faenas a bordo se complementaban con la limpieza periódica de la cubierta, trabajo fatigoso y duro.

Haciendo una comparación entre los marineros españoles con los ingleses, podemos llegar a la conclusión de que, en términos generales, no resultaban muy distintas las vidas de unos y otros. Ambos recibían sus pagas con meses de retraso, con la intención de evitar las deserciones.

Podemos considerar que los peligros a bordo ─fuera de los combates─ se centraban en cuatro: la navegación bajo los efectos de un temporal, el paso por el cabo de Hornos, la caída al mar y la aparición del fuego en un navío. En el día a día la marinería estaba obligada a ejecutar las maniobras bajo un absoluto silencio.