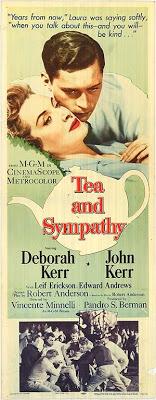

Tras un periodo de dos años algo inestables en su carrera, donde parecía se apagaba la llama que había iluminado su brillantemente sostenida alternancia como director de musicales y comedias, casi todas al fin melodramas - desangelada "Kismet", exitosa pero peligrosamente tosca "Lust for life", incomprendida la que trataba de abrir nuevos caminos, la mejor de las tres con diferencia, "The cobweb" -, "Tea and sympathy" viene a fijar definitivamente qué era lo mejor y también qué sería el cine de Vincente Minnelli en el futuro.

Desde ese momento haría sólo dos musicales puros más ("Gigi" en 1958 y "Bells are ringing" en 1960, más un "revival" extemporáneo, "On a clear day you can see forever" con la Streisand, que eclosionó tarde para la época dorada, afortunadamente para unos y desgraciadamente para otros) y llegarían en cascada los melodramas, diez hasta el final de su periplo.

Versión descafeinada y acobardada de la polémica obra teatral de Robert Anderson para una parte significativa de la prensa en su momento, siempre buscando alimentarse de asuntos cuanto más esquemáticos y (así facilmente) vendibles mejor, "Tea and sympathy", más allá de otras consideraciones, es, desde "Brigadoon", la siguiente película de Minnelli con la que es demasiado complicado no establecer un vínculo, algo que será habitual a partir de "Some came running", arranque y sin embargo quizá cumbre de un magisterio sostenido, amplio, duradero.

Tras un periodo de dos años algo inestables en su carrera, donde parecía se apagaba la llama que había iluminado su brillantemente sostenida alternancia como director de musicales y comedias, casi todas al fin melodramas - desangelada "Kismet", exitosa pero peligrosamente tosca "Lust for life", incomprendida la que trataba de abrir nuevos caminos, la mejor de las tres con diferencia, "The cobweb" -, "Tea and sympathy" viene a fijar definitivamente qué era lo mejor y también qué sería el cine de Vincente Minnelli en el futuro.

Desde ese momento haría sólo dos musicales puros más ("Gigi" en 1958 y "Bells are ringing" en 1960, más un "revival" extemporáneo, "On a clear day you can see forever" con la Streisand, que eclosionó tarde para la época dorada, afortunadamente para unos y desgraciadamente para otros) y llegarían en cascada los melodramas, diez hasta el final de su periplo.

Versión descafeinada y acobardada de la polémica obra teatral de Robert Anderson para una parte significativa de la prensa en su momento, siempre buscando alimentarse de asuntos cuanto más esquemáticos y (así facilmente) vendibles mejor, "Tea and sympathy", más allá de otras consideraciones, es, desde "Brigadoon", la siguiente película de Minnelli con la que es demasiado complicado no establecer un vínculo, algo que será habitual a partir de "Some came running", arranque y sin embargo quizá cumbre de un magisterio sostenido, amplio, duradero.¿Quién no ha sentido en primera persona ese irresistible deseo de dejar cuanto le rodea y marcharse para siempre como Gene Kelly al final de "Brigadoon"?

Esa en pequeñas dosis coreografiadas es la esencia misma del musical y no importa lo pintoresca y naive que nos pueda resultar su leyenda, que recordaremos muchas veces su lícito, su necesario anhelo.

El otro lado de la vida, el más resistente de los escenarios y el menos propicio para sentirse a gusto, el que nunca se va a disipar por mucho que intentemos escapar de él porque en buena medida lo llevamos dentro, es el que plantea un film tan poco fantasioso, tan duro, realista y hasta cruel como "Tea and sympathy".

Puede chocar - y el tiempo y las revisiones no solucionar demasiado - las primeras veces que se entra en contacto con el film su insistencia en exponer abiertamente las heridas, sin tratar de sanarlas con mejunje alguno.

Más aún que las inadaptaciones y confusiones varias de Tom Lee (John Kerr) - más certera y valientemente expuestas que en varios recientes éxitos de James Dean: Kerr no podría ser un símbolo de nada ni para nadie -, sobre todo las de Laura Reynolds (Deborah Kerr), con más perspectiva vital y más certezas y sin embargo mucho más víctima de todo cuanto acontece, con todo en contra, sobre todo el factor que hará encajar algunas piezas para él: el paso del tiempo.

Llamativa es esa dedicación dolorosa a urgar en los reflejos exteriores de tales conflictos pero, con el apoyo de otras obras de sus autor, se puede concluir que necesaria para el punto de vista que adopta el film, disfrazado, casi mimetizado entre las hostiles y débiles mentes de cuantos rodean a ambos, tratando de ver "desde fuera" para comunicar "desde dentro".

Llamativa es esa dedicación dolorosa a urgar en los reflejos exteriores de tales conflictos pero, con el apoyo de otras obras de sus autor, se puede concluir que necesaria para el punto de vista que adopta el film, disfrazado, casi mimetizado entre las hostiles y débiles mentes de cuantos rodean a ambos, tratando de ver "desde fuera" para comunicar "desde dentro".Se puede pensar que se trata de una de las más inteligentes y audaces posturas seguidas nunca por director alguno, casi insólita en el cine americano "de estudio" pero era simplemente el "método de trabajo" normal para su creador, que la aplicará igualmente en - especialmente y abiertamente - "Home from the hill" o "The sandpiper" y la había aplicado ya, tamizada y sutilmente en una de sus obras máximas, "The clock" en 1945.

En vez de obcecarse con resaltar la sensibilidad, pasear triunfante la intimidad en un mundo maniqueo y reaccionario, se dedica a presentarlas como problemáticas, tratar de aplastarlas contra la pared, ridiculizarlas incluso, llegando a un dilema donde lo fácil, lo conveniente, es medir bien los pros y alinearse contra ellas y sus contras, en lugar de imitarlas.

Decía necesaria, porque permite así que afloren como fundamentales los verdaderos problemas.

Alguno es bastante manifiesto, como la falta de independencia económica de ella, que una vez fue actriz de teatro de carrera "nada espectacular", a la que nadie inundó el camerino de esas flores que ahora se afana en aprender a cultivar. Ese hecho la ata a su marido y apremia/condena a seguir buscando, entre una montaña de brusquedades, pequeños detalles cariñosos o tiernos, de los que le parecía había muchos hace años y ahora quizá se culpa por haber magnificado.

Pálidos reflejos en fin de belleza aquí y allá, en tulipanes amarillos incluso y ahora de nuevo nítidamente en el joven Tom, de lo que sentía por su primer marido muerto en el frente, al que recuerda como la Gretta de "The dead" de Huston a aquel chico, Michael Furey, aterido de frío tirando guijarros a su ventana, trágica y desesperadamente. "¿Por qué la prueba de todo tiene que ser su durabilidad?", se pregunta ella en el transcurso de la más sublime escena del film.

Otros no son tan obvios, como las consecuencias de las malas relaciones de los padres de Tom, que lo concibieron cuando su matrimonio se hacía pedazos ("es terrible fracasar en la primera misión que tienes en la vida" dice él refiriéndose a que debió "servir" para mantener unidos a quienes ya no se querían), encarnadas en lo que no dice ni hace su progenitor (encarnado por Edward Andrews, que ese mismo año 1956 sería otro padre "recto" en un film que deviene monstruoso y que algo tiene que ver con este, "The unguarded moment" de Harry Keller).

Otros no son tan obvios, como las consecuencias de las malas relaciones de los padres de Tom, que lo concibieron cuando su matrimonio se hacía pedazos ("es terrible fracasar en la primera misión que tienes en la vida" dice él refiriéndose a que debió "servir" para mantener unidos a quienes ya no se querían), encarnadas en lo que no dice ni hace su progenitor (encarnado por Edward Andrews, que ese mismo año 1956 sería otro padre "recto" en un film que deviene monstruoso y que algo tiene que ver con este, "The unguarded moment" de Harry Keller).Y desde luego y por encima de cualquier otro, un asunto tan central en Minnelli como es el de la valentía, las agallas necesarias para vivir, para no tratar de librarnos de lo que somos, cuánto y cómo cuesta hacerse entender y respetar si no se actúa de cara a los demás sino siempre desde lo que se siente por muy contradictorio que nos resulte y si, sea lo que sea, no lo tenemos claro ni nosotros mismos.