Tras la apariencia de un sencillo espectáculo frívolo, ideado para servir de entretenimiento a un público lleno de clichés, la moda de las niñas toreras, a finales del siglo XIX, se convertiría en un revulsivo para una sociedad en la que se consideraba que la mujer debía tener la misma autonomía que un niño. Las Noyas, la cuadrilla de mujeres toreras más conocida de la época, llegaron a la plaza de Buenavista, en Oviedo, en 1895, con no poca polémica: apenas trece años después, y por decreto gubernamental, se prohibió el toreo femenino.

Ni fue la primera ni tuvo nada que ver, pero lo cierto es que antes que Nicolasa Escamilla, alias La Pajuerela, ninguna otra mujer se había dejado retratar en el lance de, disculpen la redundancia, lancear un toro bravo. Aquello fue en 1816, y el retratista, uno de excepción: Goya. En tan pequeña pieza, ya sólo el título -Valor varonil de la célebre Pajuelera en la plaza de Zaragoza- reflejaba el principal problema con el que se toparían las féminas que, a lo largo de la historia, quisieron dedicarse al toreo: que el valor, o al menos el que se suponía a un torero, era cosa exclusiva de hombres.

Pero hombres eran, precisa e irónicamente, la mayoría de espectadores del espectáculo que, en el siglo XIX, se pondría de moda hasta bien entrado el XX, y del que Asturies también fue, en cierto modo, testigo. Las niñas toreras, pese a encontrarse con mucha sorna, mucho verso maledicente y mucha crítica por el mero hecho de no tener con qué llenar la bragueta del traje de luces, fueron, en aquella triste España de fin de siècle, no sólo una peculiar reivindicación de independencia femenina sino también, ¡vaya por Dios!, espectáculo casi, casi erótico, que calentaba las emociones y el morbo de una sociedad en la que era cosa casi prohibida la presencia de la mujer fuera de su casa y sus labores.

Las cuadrillas de niñas toreras -porque hubo varias- comenzaron a recorrer España sobre 1850, con tanto éxito como polémica. Siempre con hombres como apoderados -sólo la primera cuadrilla fue dirigida por una mujer, Martina García-, es cierto que alguna de las que, a lo largo de los años, formarían la cuadrilla tenía dotes toreras, la sociedad veía en las niñas era, más bien, un modo de levantar el morbo en las plazas. Aunque algunos periodistas progresistas se resistieron en caer en la gracia fácil y ponderaron sus artes como toreras, la mayoría de la prensa se lo tomó a recochineo. Por ejemplo, y con respecto al dineral que llegó a costar cada actuación de la cuadrilla más famosa, la de Las Noyas (con Dolores Pretil Lola, Angelita Pagés, Julia Carrasco, Justa Simón, María Munubeu, Francisca Pagés y Encarnación Simón), publicó La Iberia, en mayo de 1895:

Las cuadrillas de niñas toreras -porque hubo varias- comenzaron a recorrer España sobre 1850, con tanto éxito como polémica. Siempre con hombres como apoderados -sólo la primera cuadrilla fue dirigida por una mujer, Martina García-, es cierto que alguna de las que, a lo largo de los años, formarían la cuadrilla tenía dotes toreras, la sociedad veía en las niñas era, más bien, un modo de levantar el morbo en las plazas. Aunque algunos periodistas progresistas se resistieron en caer en la gracia fácil y ponderaron sus artes como toreras, la mayoría de la prensa se lo tomó a recochineo. Por ejemplo, y con respecto al dineral que llegó a costar cada actuación de la cuadrilla más famosa, la de Las Noyas (con Dolores Pretil Lola, Angelita Pagés, Julia Carrasco, Justa Simón, María Munubeu, Francisca Pagés y Encarnación Simón), publicó La Iberia, en mayo de 1895:

La cuadrilla de niñas toreras se dejan pedir un dineral á quien intenta contratarlas en provincias. Un colega de Bilbao dice que no le extrañan estas altas pretensiones, pues las referidas señoritas necesitan la s pobres, después de cada corrida, gastar un dineral en árnica. Además torean con el corsé puesto, y á cada revolcón saltan las ballenas y tienen que retirarse á cambiar de corsé como los toreros cambian de capote.

¡Respeto, ante todo! En fin: otra de las polémicas vino de la mano a la eterna minoría de edad a la que, hasta no hace mucho en nuestro país y con el breve lapso de la II República como excepción, se veían atadas las mujeres en todo momento; requiriéndose el permiso paterno, del marido o, en su defecto, de un pariente varón para casi cualquier actividad. Pero en la de torear, por lo raro de su existencia, no se tenía del todo claro si era necesario contar con el permiso del tutor de turno, lo que generaría no pocas discusiones y cantinelas “de broma”, como aquella que, en El Enano, año 1895, comparaba la afición de torear de las mujeres con la de quienes se entendía eran sus iguales: los niños.

¡Respeto, ante todo! En fin: otra de las polémicas vino de la mano a la eterna minoría de edad a la que, hasta no hace mucho en nuestro país y con el breve lapso de la II República como excepción, se veían atadas las mujeres en todo momento; requiriéndose el permiso paterno, del marido o, en su defecto, de un pariente varón para casi cualquier actividad. Pero en la de torear, por lo raro de su existencia, no se tenía del todo claro si era necesario contar con el permiso del tutor de turno, lo que generaría no pocas discusiones y cantinelas “de broma”, como aquella que, en El Enano, año 1895, comparaba la afición de torear de las mujeres con la de quienes se entendía eran sus iguales: los niños.

Y, claro, por el camino

a lo que se llegará

es que mientras que aquellos

que debieran confiarlos más menudos trabajos

a nuestra bella mitad,

para ir ellos ante un toro

la propia vida a jugar,con muestras de espanto y miedo

a la plaza acudirán

a ver a los pequeñuelos

y a sus mujeres lidiar.Esto sí es que sus costillas

tienen la benignidad

de no dejarlos en casa

consagrados a fregar.

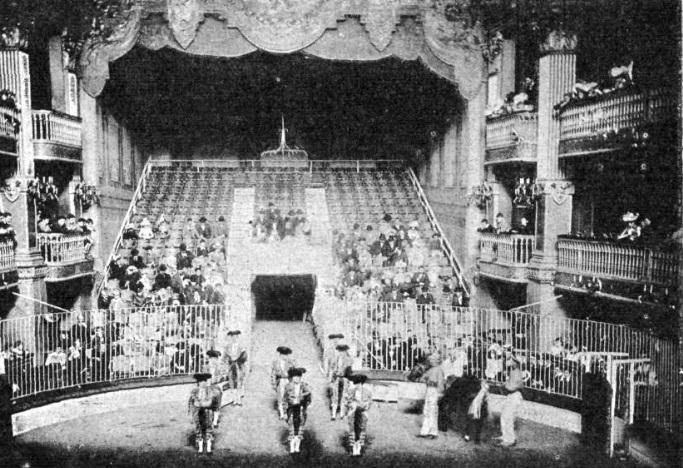

Más allá de polémicas, o precisamente aprovechándolas, vinieron Las Noyas a Oviedo. Fue el 18 de julio de 1895, domingo, y, según reflejan los periódicos, la plaza de Buenavista hizo casi lleno ante el espectáculo. Torearon Angelita Pagés y Lolita Pretil, con un torero, Mellaíto -porque, para abaratar el espectáculo, a veces había que introducir de por medio un torero varón, menos exótico y, por tanto, más asequibñe- resultando esta última cogida por un toro. Su fallo, entrar a matar demasiado pronto. El Noroeste del 19 de julio dice que Lolita, cuando creía cansado al toro, frente al tendido 1, pretendió pinchar nuevamente, pero el toro arrancó antes de tiempo, y tocó con un pitón la boca de Lolita, rasgándole los labios, por los que arrojaba abundante sangre. El cronista, que se declaraba lego en la materia, alabó las artes de las muchachas, con cierto deje paternalista, eso sí: Aquellos toretes, decía, eran demasiado toretes para las niñas. Si no hubo más desgracias, débese a la destreza y valentía de todos, y especialmente a Mellaíto, que trabajó toda la tarde como un negro, y en ocasiones estuvo muy oportuno. Fue, puede decirse, la providencia de las simpáticas toreras en la tarde ayer.

Frente a la moda, pelín frívola, de las niñas toreras, surgirían a finales de siglo otras mujeres -a Dolores Sánchez, La Fragosa, le llegaron a dedicar versos que decían: cada cual tiene un gusto diferente / y así vamos tirando: / pero yo lo que opino es, /francamente, / que estaría mejor Lola fregando…- dedicadas al toreo profesionalmente, y que tendrían que lidiar no sólo con los animales, sino también con un público que no veía más allá del espectáculo casi grotesco que les suponía ver a una mujer torear. La Fragosa fue la primera en torear en pantalones -porque sí: las primeras cuadrillas de niñas toreras lo hacían en falda- y la más famosa, Salomé Rodríguez, La Reverte, habría de soportar los rumores sobre su verdadero sexo; tal era -decían- el valor que tenía en la plaza. Toreó a principios del siglo XX, cuando aún el valor era cosa de hombres, y por hombre hubo de hacerse pasar cuando, en 1908, todo se acabó.

Frente a la moda, pelín frívola, de las niñas toreras, surgirían a finales de siglo otras mujeres -a Dolores Sánchez, La Fragosa, le llegaron a dedicar versos que decían: cada cual tiene un gusto diferente / y así vamos tirando: / pero yo lo que opino es, /francamente, / que estaría mejor Lola fregando…- dedicadas al toreo profesionalmente, y que tendrían que lidiar no sólo con los animales, sino también con un público que no veía más allá del espectáculo casi grotesco que les suponía ver a una mujer torear. La Fragosa fue la primera en torear en pantalones -porque sí: las primeras cuadrillas de niñas toreras lo hacían en falda- y la más famosa, Salomé Rodríguez, La Reverte, habría de soportar los rumores sobre su verdadero sexo; tal era -decían- el valor que tenía en la plaza. Toreó a principios del siglo XX, cuando aún el valor era cosa de hombres, y por hombre hubo de hacerse pasar cuando, en 1908, todo se acabó.

Porque se acabó. En 1908, en pleno auge de la carrera de la Reverte, el gobernador civil de Madrid abrió la veda a la prohibición. Vetó la corrida que la Reverte iba a protagonizar en la plaza de Tetuán, y pocas semanas después, el gobierno de Antonio Maura prohibió, de forma definitiva, el toreo a pie de mujeres en todo el país. Salomé, la Reverte, intentó aprovechar las voraces críticas pasadas para convencer a las autoridades de que, realmente, siempre había sido un hombre; con afición a vestirse y ser tratado como mujer, pero hombre, a fin de cuentas.  El truquillo le sirvió para seguir toreando unos pocos años más, pero no hubo manera: su condición, bien fuera la de fémina o la de travestido, fue objeto de las más crueles burlas y la presión pudo con ella. Colgó el capote hasta 1931, año en el que el advenimiento de la II República equiparó los derechos de hombres y mujeres para todo; también para matar toros. Pero para entonces Salomé Rodríguez contaba ya con 60 años de edad y, dijera lo que dijera el nuevo gobierno, aún no era el mejor momento -y tardaría en serlo: quizás ni siquiera haya llegado aún- para hacer lo que a una le viniera en gana, si es que había nacido mujer. Figuras como Lina Santamaría saltaron, de cualquier modo, a los ruedos, con los labios pintados y el rizo puesto, bien colocados la gomina y el colorete, para perpetuar aquel modelo frívolo de espectáculo que, medio siglo atrás, había levantado ampollas en la pacata y católica España; en esta España viva, esta España vieja, esta España muerta que cantaría, años después, la poeta… a veces, ya bien lo sabe el lector, lo que ocurre es que este país no tiene remedio.

El truquillo le sirvió para seguir toreando unos pocos años más, pero no hubo manera: su condición, bien fuera la de fémina o la de travestido, fue objeto de las más crueles burlas y la presión pudo con ella. Colgó el capote hasta 1931, año en el que el advenimiento de la II República equiparó los derechos de hombres y mujeres para todo; también para matar toros. Pero para entonces Salomé Rodríguez contaba ya con 60 años de edad y, dijera lo que dijera el nuevo gobierno, aún no era el mejor momento -y tardaría en serlo: quizás ni siquiera haya llegado aún- para hacer lo que a una le viniera en gana, si es que había nacido mujer. Figuras como Lina Santamaría saltaron, de cualquier modo, a los ruedos, con los labios pintados y el rizo puesto, bien colocados la gomina y el colorete, para perpetuar aquel modelo frívolo de espectáculo que, medio siglo atrás, había levantado ampollas en la pacata y católica España; en esta España viva, esta España vieja, esta España muerta que cantaría, años después, la poeta… a veces, ya bien lo sabe el lector, lo que ocurre es que este país no tiene remedio.