Puesto que el lenguaje es el producto más inmediato de la conciencia y del ideario, sigue argumentando Schelling, un lenguaje común significa que, en algún sentido, hay una comunidad espiritual que se fundamenta en él. En dirección contraria a ésta, mientras construían la Torre de Babel, se abrió entre los hombres una profunda hendidura que rompió su comunidad básica de ideas y, consiguientemente, de lenguas; la humanidad, entonces, se disgregó. Así nacieron los pueblos, afirma el filósofo alemán.

Aceptando el idioma como piedra angular sobre la que se levantan los pueblos, viene Ortega a aumentar el diámetro de esta idea añadiendo: “Un pueblo es su mitología y mito es todo lo que pensamos cuando no pensamos como especialistas, como médicos, como abogados, como pintores, como economistas. Mitología es el aire de ideas que respiramos a toda hora, son los pensamientos espontáneos que van por las calles de las urbes como canes sin dueño”. Y concluye: “Una mitología es un pueblo”, desde la misma plataforma ideal desde la que Cioran afirmaba que lo era el idioma.

Hacia 1890 sitúa Ortega –no sólo él– la irrupción de una profunda crisis en el alma nacional española. Lo cual, según lo dicho, viene a significar algo así como una recaída en aquella confusión de lenguas que hubo en Babel. Dejaron así de ser válidos los atisbos de comunidad espiritual que habían ido construyendo los españoles (sin exagerar: nuestro siglo XIX fue tortuoso y atormentado, y había ido preparando esta definitiva crisis), se quebró el común sistema de creencias, se empezó a dudar de los valores hasta entonces vigentes, de la historia que se había compartido… incluso se dudó de España misma como nación. Efectivamente, es alrededor de esa fecha cuando hacen su aparición los nacionalismos. Pero no sólo: irrumpe en todos sus modos, y no sólo en España sino en el conjunto de Occidente, un generalizado espíritu disgregador que, sin duda, había ido previamente fermentando: las ideologías a las que se acogen los diversos grupos y clases sociales pasan a ser decididas armas de combate contra los demás, el arte deja de aspirar a ser comunicable, el individualismo egoísta, incluso solipsista (Max Stirner, por ejemplo, había hablado del Único y su propiedad), ocupa un extremo del espectro social y político, y deja que el otro extremo pase a ser señoreado por el totalitarismo… ¿Qué había pasado en España, qué había pasado en el mundo para que aquel episodio del desistimiento que afectó a los constructores de la Torre de Babel volviera a repetirse?

Era el precio a pagar por el descubrimiento de la subjetividad en la que los tiempos andaban empeñados desde, especialmente, el Renacimiento. Durante el siglo XVIII, esa trayectoria abrió vías de progreso y enormemente vitalizadoras, como la que hizo enunciar a Kant su “sapere aude”, atrévete a pensar y, en última instancia, toma en tus manos la responsabilidad de tu vida. Pero también desde el mismo punto de partida llegaron a abrirse otras vías que a la larga resultarían calamitosas. Cuando Rousseau afirmó que “la naturaleza ha hecho al hombre bueno y feliz; pero la sociedad lo ha convertido en depravado y miserable”, abrió la espita de un vector social, o mejor diríamos antisocial, que encontró un punto de eclosión en esta crisis de la que hablamos, que alboreó, después de una mala noche, hacia finales del siglo XIX y que hizo del XX, además del siglo de los mayores avances de la humanidad (a ello se llegaba desde la primera de las vías abiertas por la irrupción de la subjetividad), el más devastador de los campos de batalla (y por ahí se llegaba desde la otra vía que hacía del mundo el enemigo del individuo).

Ortega hace un análisis genial, no podía ser de otra forma, del humus cultural del que surgió aquella época crítica a través de algo tan peculiar como el análisis literario de la obra de su coetáneo y amigo Pío Baroja. Dice de este autor: “Se diría, en efecto, que a Baroja no le parece una idea digna de ser pensada si no contiene una impertinencia; esto es, si no es una idea contra algo o alguien. Sus ideas suelen ser contestaciones a ataques imaginarios que le mueven las cosas en torno; son reacciones automáticas con un fin defensivo. ¡He aquí un hombre que piensa por instinto de conservación, que piensa contra su derredor para no ser absorbido por él! Baroja eriza las páginas de su libro en torno a sí mismo como un erizo sus púas”.

De una u otra forma ve Ortega en el conjunto de la Generación del 98 a unos autores que, capitaneados por Baroja, transpiraban esa misma sensibilidad inconformista: la España constituida era para todos ellos, cada uno a su manera, algo a repudiar. Lo cual, en principio, puede actuar a favor de eso que se critica y que se trataría de mejorar, pero también habría que entenderlo –en estos autores, de una matizada manera– como expresión de la profunda hendidura que en un sentido ontológico se había abierto entre el individuo y su mundo.

De una u otra forma ve Ortega en el conjunto de la Generación del 98 a unos autores que, capitaneados por Baroja, transpiraban esa misma sensibilidad inconformista: la España constituida era para todos ellos, cada uno a su manera, algo a repudiar. Lo cual, en principio, puede actuar a favor de eso que se critica y que se trataría de mejorar, pero también habría que entenderlo –en estos autores, de una matizada manera– como expresión de la profunda hendidura que en un sentido ontológico se había abierto entre el individuo y su mundo. Para aquella generación (con g minúscula ya), prosigue Ortega, “se imponía una peripecia cultural, una catástrofe psicológica: un nuevo Dios, un nuevo lenguaje, una barbarie redentora”. Antes había dejado nuestro filósofo asentadas las relaciones etimológicas entre Babel, barbarie y balbuceo. “Los hombres de la generación de Baroja que han valido algo tienen, en diferentes grados, el rasgo común de parecer gentes a quienes un incendio acaba de arrojar de su casa y andan despavoridos buscando otro albergue, sin que el azoramiento alojado en ellos les permita descubrirlo ni aun topar con los caminos reales que a poblado conducen”.

Baroja ve la realidad como una farsa. Es un cínico en el más filosófico sentido de la palabra. Como Diógenes el Perro, se rebela contra todas las convenciones. Sólo lo que sale sinceramente de uno mismo, de su más estricta intimidad es válido, porque es lo único sincero. Es el que vive Baroja un buen momento para el cinismo, como lo fue aquel otro del que originalmente emergió tal filosofía, durante la gran crisis social que asoló el mundo helénico, y que ésta de ahora viene a emular y a superar. “La sinceridad es la nueva tabla –continúa Ortega–. ¿Qué queda? Una isla desierta en torno de un Robinsón. El individuo señero. Yo (…) Éstos son los primeros principios de Baroja el can. Retorno a la naturaleza, vuelta al balbuceo, agresión a la decadente sociedad en torno”. La psicología de Baroja es “la de un hombre temeroso de que le arrebaten su ‘yo’”. Y su método de defensa: “Primero que se haga el desierto y luego se levanta el ‘yo’ en medio como una torre”. Como para los anarquistas, con los que Baroja simpatiza, “los individuos son fuente y surtidor de toda energía”.

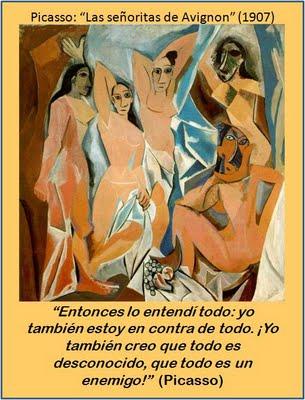

Baroja viene, pues, a ser expresión, no especialmente virulenta, de la crisis de aquel tiempo: la que derivaba del enfrentamiento entre el individuo y el mundo. El arte, que siempre es síntoma cualificado de lo que ampara el espíritu de cada época, también reflejó de manera muy significada lo que estaba pasando. Así refiere André Malraux, escritor y ministro de Cultura francés, lo que le dijo Picasso mientras reflexionaba sobre la influencia de las máscaras y estatuillas africanas en su pintura, singularmente en “Las señoritas de Aviñón”: “Las máscaras (…) eran objetos mágicos (…) Las piezas elaboradas por pueblos negros eran intercesseurs, mediadores (…) Estaban en contra de todo: contra los espíritus desconocidos y amenazantes (…) Entonces lo entendí todo: yo también estoy en contra de todo. ¡Yo también creo que todo es desconocido, que todo es un enemigo! (…) Todos los fetiches se usaban para lo mismo. Eran armas que la gente usaba para evitar caer de nuevo bajo la influencia de los espíritus, para recobrar la independencia. Son herramientas. Si somos capaces de darle forma a los espíritus, nos haremos independientes”.

André Breton, en su “Segundo Manifiesto del Surrealismo” era perfectamente categórico a este respecto; dejó escrito: “El acto surrealista más puro consiste en bajar a la calle, revólver en mano, y disparar al azar, mientras a uno le dejen, contra la multitud”. Ni que el noruego Anders Breivick, otro solipsista vocacional extraído aun hoy de los suburbios más extremos de ese ámbito cultural, le hubiera leído y hubiera decidido ser consecuente.

André Breton, en su “Segundo Manifiesto del Surrealismo” era perfectamente categórico a este respecto; dejó escrito: “El acto surrealista más puro consiste en bajar a la calle, revólver en mano, y disparar al azar, mientras a uno le dejen, contra la multitud”. Ni que el noruego Anders Breivick, otro solipsista vocacional extraído aun hoy de los suburbios más extremos de ese ámbito cultural, le hubiera leído y hubiera decidido ser consecuente.Éste era, pues, el espíritu de la época. El que en España vio surgir a los nacionalismos. Jesús Laínz, quizás el mejor analista de los nacionalismos con que contamos en España, en su obra recién publicada, “Desde Santurce a Bizancio” (Ediciones Encuentro), habla de cómo las cosas iban progresando en la dirección que, en el sentido apuntado al principio, significaba, a la vez que fortalecer el sentimiento de patria común que íbamos formando los españoles, ir integrándonos en el marco de un idioma común: “Hasta el siglo XIX –escribe– España se había distinguido por una estabilidad lingüística poco habitual en una Europa agitada por decenas de conflictos lingüístico-culturales. La tendencia hacia el uso general de la lengua de mayor implantación, sobre todo para usos oficiales, se había desarrollado en España, desde los lejanos siglos medievales, de un modo notablemente pacífico y sin necesidad de grandes esfuerzos gubernativos. Ello demostró tanto la coexistencia de las lenguas regionales con la de ámbito nacional como la debilidad de la acción gubernamental para intensificar el uso de esta última en las regiones con otra lengua, sobre todo si se compara con las mucho más imperiosas que tenían lugar en países vecinos”.

De cómo lo peor del espíritu de la época se filtró entre nosotros a través de los nacionalismos que emergieron alrededor de 1890, y que apuntarían hacia el extremo totalitario que venía a compensar el también extremo individualismo, deja constancia Laínz en sendas citas de los fundadores de los nacionalismos vasco y catalán. Dejó dicho Sabino Arana: “Si esta nación latina la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo, así como pesaría sobre nosotros como la mayor de las desdichas (…) el que España progresara y se engrandeciera”. Y su homólogo catalán, Prat de la Riba: “Había que acabar de una vez con esa monstruosa bifurcación de nuestra alma, había que saber que éramos catalanes y que no éramos más que catalanes (…) Esta obra, esta segunda fase del proceso de nacionalización catalana, no la hizo el amor, como la primera, sino el odio (…) Tanto como exageramos la apología de lo nuestro, rebajamos y menospreciamos todo lo castellano, a tuertas y a derechas, sin medida”. El mundo, pues, se disponía a atravesar una época de barbarie de la que aún no hemos logrado salir.