Inmerso de lleno en un festival de epopeyas y gestas, me dije si no iba siendo ya hora de lanzarse desfiladero abajo hacia Roncesvalles, y ver en qué líos anduvieron metidos Roldán, Oliveros, Ganelón y los perversos sarracenos.

Todos habéis visto alguna película de serie B (a veces, incluso A) en la que alguien, normalmente un espía o un perseguido, cruza la frontera de Francia a España y, no bien ha descendido los Pirineos, se encuentra con guitarristas flamencos tocando a la puerta del cortijo, y altivas morenazas con vestido de volantes y bucle pegado a la frente, que, entre baile y baile, atienden a los clientes de una lánguida taberna. Pues bien, digamos que algo parecido ocurre en el Cantar de Roldán, aunque aquí no haya ni un solo toreador.

Podría pensarse que quien escribió el Cantar, o quien transcribió el manuscrito, no tenía muchas nociones de geografía española, y no había visto a un sarraceno (iba a decir moro, como en moros y cristianos; no esperaréis que diga aquí un magrebí) ni en pintura. Yo, sin embargo, me inclino por pensar que estamos ante una versión medieval de lo que hoy en día se conoce como "localización de productos", es decir, la adaptación de un determinado producto a un mercado específico. Porque el Roldán que un anglonormando llamado Turoldus, de Oxford, decidió recoger por escrito entre los años 1087 y 1095 distaba en algunos aspectos fundamentales del que se conocía en nuestras tierras. Esto es lo que se puede deducir de la famosa Nota Emilianense, descubierta por Dámaso Alonso en 1950. En dicha Nota, una mera glosa al margen del Códice Emilianense, se ofrece una especie de resumen de la leyenda. A diferencia del texto de Oxford, en la Nota se observa que los añadidos del "flamenco y las sevillanas", así como de algunos personajes como Ganelón, fueron fruto de la imaginación de otros juglares, o quizá del propio Turoldus. Como muy bien nos indica Martín de Riquer, el populacho español se hubiera descuajeringado de risa ante unos sarracenos con nombres como Falsarón, Esperverís o Blancandrín, que adoran a una Santísima Trinidad formada por Mahumet, Tervagant y Apollin, y ante una ciudad de Córdoba que se encuentra a tan sólo un par de días de camino de los Pirineos. Sin embargo, todos ellos, habréis de convenir, eran topicazos y toques de exotismo irresistibles para los ancestros de nuestros guiris de Lloret.

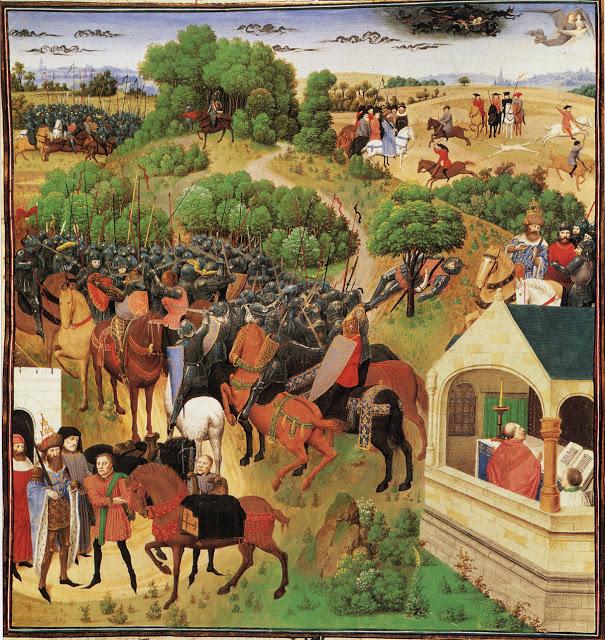

Ocho escenas del Cantar de Roldán Este aderezamiento del Cantar con la propia cosecha de cada juglar hizo que, en el imaginario colectivo, se convirtiera en una inolvidable y heroica gesta que marcó el curso de Europa lo que en relidad no fue más que una mera escaramuza sin apenas relevancia ni consecuencias. Del mismo modo, y por citar sólo un par de ejemplos, no hay documentos que atestigüen que Roldán era sobrino de Carlomagno, y parece ser que su inseparable Oliveros nunca existió, por lo menos no en tiempos de Carlomagno. Por tanto, si el Cantar de Roldán es la obra inmortal que es, no se debe a su valor como documento histórico, sino a su calidad literaria. De nuevo nos encontramos ante lo que, cada vez más, se me antoja literatura en estado puro: aquella que era capaz de cautivar a una plebe analfabeta.

Ocho escenas del Cantar de Roldán Este aderezamiento del Cantar con la propia cosecha de cada juglar hizo que, en el imaginario colectivo, se convirtiera en una inolvidable y heroica gesta que marcó el curso de Europa lo que en relidad no fue más que una mera escaramuza sin apenas relevancia ni consecuencias. Del mismo modo, y por citar sólo un par de ejemplos, no hay documentos que atestigüen que Roldán era sobrino de Carlomagno, y parece ser que su inseparable Oliveros nunca existió, por lo menos no en tiempos de Carlomagno. Por tanto, si el Cantar de Roldán es la obra inmortal que es, no se debe a su valor como documento histórico, sino a su calidad literaria. De nuevo nos encontramos ante lo que, cada vez más, se me antoja literatura en estado puro: aquella que era capaz de cautivar a una plebe analfabeta.La edición del gran erudito y medievalista Martín de Riquer nos regala además interesantísimos comentarios y notas que van de la etimología a los problemas de traducción, pasando por la enorme variedad de armas arrojadizas que existían. Ya la introducción, por su parte, consigue no sólo iluminar y hacer aún más atractiva una obra de por sí fascinante, sino que además, por lo menos con servidor, hace que en todo momento el lector relacione el Cantar, de una forma u otra, con nuestro siglo XXI. A modo de ejemplo, de Riquer nos indica que, hacia el año mil, la popularidad de Roldán y el semificticio Oliveros como héroes de la gesta era tan grande que sus nombres eran el último grito en nombres para niños, y se tiene constancia (lo cual indica que probablemente eran cientos, si no miles)de decenas de parejas de hermanitos con estos nombres. ¿Os suena?

-¡Qué guapo es! ¿Y cómo se llama?-Roldán.-¡Uy! Pues ahora tenéis que ir a por un Oliveros.

Qué poco hemos cambiado, qué marujones hemos sido siempre.

Carlomagno llorando a Roldán El carácter de obra recitada me ha parecido mucho más palpable en este Cantar que en otras, de tal modo que uno visualiza perfectamente esa plaza del pueblo abarrotada, llena de gente harapienta que se permite un lujo al año y olvida por un par de horas el arado, bebiendo las palabras de ese señor que traía un poco de entretenimiento. En ocasiones un mismo párrafo, con ligeras variaciones, se repite tres y hasta cuatro veces, para que lo oigan de todos los lados. Se advierte también que los gustos populares han cambiado muy poco en los últimos mil años, y lo que a la gente de verdad le gustaba no eran las florituras literarias, si no la acción. Kiarostami está muy bien, pero la gente prefiere Chuck Norris. Así, la historia del Cantar de Roldán, como tantas otras epopeyas, es de una gran sencillez: una traición, una batalla y una derrota, pero, una vez más, en esta sencillez radica su encanto y su fascinación. Buenos y malos, siniestros planes, envidiosos hijos bastardos, armaduras, lorigas, olifantes, descuartizamientos y muchos, muchísimos sesos reventados.

Carlomagno llorando a Roldán El carácter de obra recitada me ha parecido mucho más palpable en este Cantar que en otras, de tal modo que uno visualiza perfectamente esa plaza del pueblo abarrotada, llena de gente harapienta que se permite un lujo al año y olvida por un par de horas el arado, bebiendo las palabras de ese señor que traía un poco de entretenimiento. En ocasiones un mismo párrafo, con ligeras variaciones, se repite tres y hasta cuatro veces, para que lo oigan de todos los lados. Se advierte también que los gustos populares han cambiado muy poco en los últimos mil años, y lo que a la gente de verdad le gustaba no eran las florituras literarias, si no la acción. Kiarostami está muy bien, pero la gente prefiere Chuck Norris. Así, la historia del Cantar de Roldán, como tantas otras epopeyas, es de una gran sencillez: una traición, una batalla y una derrota, pero, una vez más, en esta sencillez radica su encanto y su fascinación. Buenos y malos, siniestros planes, envidiosos hijos bastardos, armaduras, lorigas, olifantes, descuartizamientos y muchos, muchísimos sesos reventados.

Nos dice Montanelli que tenía la sensación de que su Historia de Roma había terminado de un modo un tanto precipitado, y que por ello se decidió a explicar con más sosiego la caída del Imperio Romano y la transición a la Edad Media. Para ello, nos explica, se agenció a Roberto Gervaso, antiguo alumno suyo moldeado a su gusto, quien, hoy reconocido escritor y periodista, en esta obra parece haber sido poco más que el zapador personal de su maestro. Porque Historia de la Edad Media es Montanelli en estado puro, es decir, una narración clara, amena y apasionante de una época confusa, caótica y, probablemente, de las peor conocidas por el gran público.

La verdad es que a veces da gusto ser un completo ignorante sólo por el placer que produce salir de esa ignorancia de la mano de Montanelli. Pues yo, como muchos otros, tenía una visión de la caída del Imperio Romano en la que la ciudad de Roma, tras un interminable asedio por parte de los bárbaros Alarico y compañía, se hundía por fin y era saqueada por aquellos paganos barbudos. Pero resulta que no, que el proceso tuvo más de gradual integración de vándalos, alanos, godos (los visi y los ostros), o longobardos entre la población, ejército e instituciones romanas, que de ataque y derribo fulminante.

Ahí está, sin ir más lejos, la historia de Estilicón, una de las más memorables del libro. Este hijo de vándalo y romana, uno de los más valientes y leales soldados del ejército romano, llegó a general, puesto que ocupó durante veinte años. Tanta era su influencia que el emperador decidió emperentarse con él, casándolo con su sobrina. Sin embargo, sus orígenes bárbaros, su profesión del arrianismo (la herética doctrina cristiana que sostenía que Jesús era hijo de Dios, pero no Dios en sí mismo), así como el hecho de que hasta en cuatro ocasiones (y de manera un tanto sospechosa, es cierto) dejara escapar con vida a Alarico, lo convirtieron en la víctima ideal de envidias, rumores, sospechas y falsas acusaciones. Condenado a muerte de manera precipitada y traicionera, Estilicón aceptó el castigo con exquisitos valor y nobleza, fiel al Imperio Romano hasta el final.

¡Que responda el acusado!

¡Que responda el acusado!Con Montanelli uno se entera de una vez de cómo la Iglesia fue convirtiéndose paulatinamente en la autoridad más poderosa de toda Europa, de qué era aquello de los Imperio de Oriente y Occidente, o de cómo nació el canto gregoriano. El lector paseará por una Roma que de gloriosa capital del imperio ha pasado a ser casi un arrabal de apenas 25.000 almas, asolado por pestes, hambre y bandidos. Hay capítulos dedicados a Atila, Gala Placidia, Justiniano, Carlomagno y Mahoma. La sección dedicada al nacimiento y expansión del Islam no tienen desperdicio, aunque, de seguir hoy vivo, Montanelli se estaría jugando el pellejo. Esta irreverencia, no obstante, no conoce límites, y hay que decir que don Indro se despacha a gusto con la descripción que nos hace de la interminable sucesión, salvo honrosas excepciones, de papas puteros, ladrones y golafres, y que hizo del papado una institución sumida en la corrupción más abyecta imaginable. Esta decadencia alcanzó su punto álgido con el juicio al Papa Formoso.

Formoso llegó al pontificado tras una carrera repleta de polémicas, acusaciones y excomuniones , es decir, nada fuera de lo normal. Lo bueno llegó seis meses después de su muerte, cuando Esteban VI, sucesor de su sucesor (no duraban mucho), decidió exhumar el cadáver y someterlo a juicio. En lo que ha pasado a la historia como el Concilio Cadavérico, revistieron el cadáver de Formoso de sus ornamentos papales, lo sentaron (con mucho cuidado, eso sí) en el trono y se procedió al juicio. Tras presentar una pobre defensa, Formoso fue declarado culpable. Se declaró nula su elección y todas sus ordenaciones como Papa.

El saqueo de Roma por Alarico Como ya sucedía con el anterior libro de Montanelli, sería imposible hacer un resumen del resumen. Tal condensación de datos, sin embargo, no deja de tener consecuencias. En un par de ocasiones, el lector se siente aturdido ante la sucesión de emperadore, papas y reyes que se matan unos a otros. Pero entonces el bueno de don Indro nos dice: El lector probablemente se haya perdido en este caos. Consuélese pensando que toda Europa también se había perido en él. Esta Historia de la Edad Media, una más en la larga serie de libros de historia que escribió este gran peiodista (a ver si deBolsillo se anima a ir publicando más) nos abre el apetito para lanzarnos de una vez a por Gibbon, y recrearse con más tranquilidad en aquellos apasionantes siglos. En suma, diversión a raudales con el mejor Montanelli. Se dice que una buena novela ha de atrapar al lector desde la primera línea. Don Indro abre este libro de historia con el capítulo "Los hunos a la vista": La historia de Europa empieza en China.

El saqueo de Roma por Alarico Como ya sucedía con el anterior libro de Montanelli, sería imposible hacer un resumen del resumen. Tal condensación de datos, sin embargo, no deja de tener consecuencias. En un par de ocasiones, el lector se siente aturdido ante la sucesión de emperadore, papas y reyes que se matan unos a otros. Pero entonces el bueno de don Indro nos dice: El lector probablemente se haya perdido en este caos. Consuélese pensando que toda Europa también se había perido en él. Esta Historia de la Edad Media, una más en la larga serie de libros de historia que escribió este gran peiodista (a ver si deBolsillo se anima a ir publicando más) nos abre el apetito para lanzarnos de una vez a por Gibbon, y recrearse con más tranquilidad en aquellos apasionantes siglos. En suma, diversión a raudales con el mejor Montanelli. Se dice que una buena novela ha de atrapar al lector desde la primera línea. Don Indro abre este libro de historia con el capítulo "Los hunos a la vista": La historia de Europa empieza en China.

Todo esto me sonaba, pero no llegaba a hacerme una idea de cómo era en realidad. Ya sabéis, esa historia de que los trovadores se enamoraban de una dama, que podía perfectamente ser una respetable señora casada, y se ponían a escribirle canciones a go-gó, sin esperar de ella más que una sonrisa cada dos meses, y que de esta guisa nació el amor cortés. Y resulta que sí, que era exactamente así.

Pero empecemos por aclarar algunos conceptos. Trovador y juglar pueden parecer lo mismo, pero no lo son. El trovador escribía canciones (nunca "poemas" ni "poesía") que podían clasificarse en tensones, coplas, descorts o sirventeses, entre otros. Por su parte, el juglar era quien las interpretaba. Naturalmente, existían los cantautores, es decir aquéllos que "trovaban" con gran arte y donaire, y que un día, quizá, decidían "ajuglararse" (¡qué maravillosos verbos!).

Un día a alguien, probablemente al trovador Uc de Sant Circ, se le ocurrió recoger todas las hermosas canciones que conocía. Nacieron así los cancioneros, en los que el compilador no sólo recogía canciones, sino que también ofrecía un esbozo biográfico de sus autores. El candor de estos apuntes biográficos no tiene precio, y lo que este encantador y divertidísimo libro nos ofrece es precisamente la colección de todas las "Vidas" de aquellos trovadores de lengua provenzal. Algunas de estas vidas son tan breves como ésta:

Aimeric de Sarlat fue del Peirigord, de un rico burgo que se llama Sarlat. Y se hizo juglar. Y fue muy sutil en decir y en entender, y llegó a trovador; pero sólo hizo una canción.

Mientras que otras pueden ocupar varias páginas. En la mayoría de las ocasiones, la "vida" concluye con el primer verso de la canción que el juglar procedía a intepretar:

...y se elegantizó mucho, y entonces hizo esta canción que oiréis, que dice:

Había dejado de cantar por la pena y el dolor

Hace unos años leí la descomunal La novela de Genji, escrita en Japón por Murasaki Shikibu un par de siglos antes que los tensones y sirventeses que nos ocupan. Genji es una absoluta, apabullante e interminable obra maestra en la que, aparte de las intrigas de la corte, se nos cuentan, sobre todo, decenas de historias de amor, del amor entre un hombre y una mujer, con todos sus matices, absurdos, ideales, engaños, rencores y sueños. Pero, se me antoja, la señora Shikibu se dejó un tipo de amor fundamental, y creó así un hueco que, en el otro lado del mundo, trovadores y damas se encargarían de llenar: el amor inmaduro, adolescente (o seáse, infantil), el amor idealizado hasta el ridículo, ese amor que mis cuarenta y tantos tacos y este descreído siglo XXI me impiden recordar sin cinismo.

Quizá exagero un poco, pero lo cierto es que, al leer las vidas y "razós" (es decir, "razones", que también constituían el Cancionero, y que eran una especie de exégesis de las canciones) de estos trovadores, no he dejado de acordarme de los líos del instituto, de mis saltos al cielo por haberla pillado mirándome, de mis descensos al infierno por haberla visto hablando con otro, de ésta que ya no se habla con aquélla porque la susodicha le ha felicitado a ése por su cumple antes que ella.

Porque uno imaginaba que la vida sexual en la Edad Media sería bruta, sucia, animal, sin tonterías ni tiempo para el "foreplay", y sin embargo:

... pero una vez, cuando se despedía, él la besó en el cuello y ella se lo toleró amorosamente, y él vivió mucho tiempo con gran alegría por aquel placer.

A mí la alegría por el placer de ver una teta en una peli de Esteso y Pajares no me llegaba a una semana.

Y hay escenas todavía más subidas de tono:

...pero yo le oí decir a ella, cuando ya era monja, que si él hubiese ido a verla, le hubiera concedido placer hasta el punto que le hubiera consentido que le tocara la pierna desnuda con el reverso de la mano.

Escuela de trovadores, tapiz del s. XV

Escuela de trovadores, tapiz del s. XVSin embargo, la pasión que arrebataba a estos trovadores podía en ocasiones alcanzar tintes macabros que nada tienen que envidiar al juicio del papa Formoso, como nos demuestra la historia de Guilhem de la Tor:

Y ocurrió que ella se murió, por lo que él tuvo tanta tristeza que enloqueció, y creía que se fingía muerta para separarse de él. Así que la dejó diez días y diez noches en la tumba. Y cada noche iba a la tumba, la sacaba fuera y contemplaba su rostro, besándola y abrazándola, y le rogaba que le hablase, y le dijese si estaba muerta o viva...

Y de éstas todavía hay más, como la historia de Guillem de Cabestany, cuyo corazón un noble muy celoso le hizo arrancar para dárselo bien guisado a su señora esposa, objeto de las canciones de Guillem.

La mayoría de las historias, no obstante, tienen un aire vodevilesco, de juegos, líos y enredos, que nos recuerdan al Decamerón y que, como dice Martín de Riquer, "inauguran la narrativa breve románica y (...) ocupan un lugar primordial en la historia de la novela moderna."

"... Era muy gallarda, instruida, amable y hermosa; y tuvo grandes deseos de prestigio y de que se hablara de ella lejos y cerca, y de tener amistad y familiaridad con las damas y los hombres importantes..."

"... Era muy gallarda, instruida, amable y hermosa; y tuvo grandes deseos de prestigio y de que se hablara de ella lejos y cerca, y de tener amistad y familiaridad con las damas y los hombres importantes..."