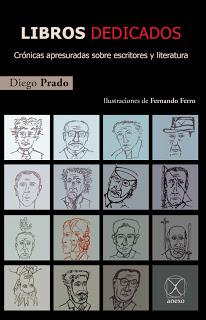

Si a alguien se parece un buen lector es a los antiguos buscadores de oro que las películas nos han inmortalizado. Con paciencia, con una dedicación apasionada (casi neurótica) y con elevadas dosis de suerte, va cribando la arena de las páginas en su cedazo, ilusionado por la perspectiva de encontrar una pepita asombrosa, redentora, mágica. Y al final de su vida, como preconizó el maravilloso Jorge Luis Borges, descubre que ese conjunto de líneas, metáforas, adjetivos inmejorables y trazos de luz conforman un retrato aproximado de su rostro o de su alma.Diego Prado (Mahón, 1970) acaba de publicar en la editorial Anexo unas crónicas apresuradas (así las define el autor) sobre algunas de las pepitas de oro que ha ido encontrando durante su viaje por el océano de los libros; y lo hace con una exquisita atención al tratamiento literario de sus propios juicios, lo que convierte estos paneles en pequeñas joyas letraheridas, donde nos habla de su admiración juvenil isleña por el trashumante Jack Kerouac; de su frustrado intento por conocer en Blanes a Roberto Bolaño; de la sabiduría secreta y minoritaria de Antonio Rabinad; de los misterios detectivescos de Gaston Leroux, de las largas horas tributadas al Poe cuentista y poeta; de la espesa dificultad estilística de José Donoso; del hermetismo mortuorio de Juan Rulfo, que se quedó atrapado narrativamente entre los espectros de Comala; del poder literario y filosófico de Ernesto Sabato, que “supo como nadie plasmar el nihilismo de una sociedad abocada al fracaso” (115); de la “lección suprema de buen castellano” (121) que nos regaló siempre Delibes, autor de “algunas de las mejores novelas del siglo XX” (122); de la emoción viril y honda que provocan siempre los poemas de Miguel Hernández, autor de las Nanas de la cebolla, “el más grande poema testamentario de nuestras letras” (130); o de Álvaro Cunqueiro, estilista de alta calidad, pese a que “la revoltosa fama se le resistió de forma permanente” (134).Decir que nos encontramos ante un buen libro sería decir poco. Más riguroso se me antoja definirlo como “libro enamorado”: la obra de quien, sintiendo fluir por sus venas el fuego de la literatura, nos susurra a los ojos su pasión, para que la compartamos.