el que no lo eche de menos no tiene corazón.

Lo primero que tengo que decir es que me flipa cómo escribe Emmanuel Carrère. Esto ya lo sabía, pero, como hacía varios años que no lo leía, lo tenía un poco olvidado y he vuelto a flipar en mi reencuentro con él.

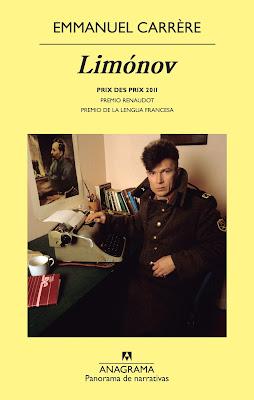

Lo segundo que tengo que decir es que tendría mucho que deciros sobre el libro que os traigo hoy, pero que prefiero no hacerlo. Y no es por temor a desvelar más de la cuenta mi cautela. Al contrario, todo lo que en Limónov se nos cuenta puede ser conocido porque ya ha pasado. Es biografía, es decir, historia de una persona. Es historia, es decir, biografía de una época y lugar. Es, eso sí, biografía e historia narradas por un escritor que no se esconde, que se involucra, que se pregunta y tal vez escribe más para responderse que para otra cosa.

Lo siguiente que tengo que añadir es que hablaros de Limónov me resulta muy complicado pero a la vez muy sencillo. Lo complicado se lo dejo a Carrère, pues él lo hace muchísimo mejor que yo. Lo sencillo para mí es centrarme en la persona: Eduard Limónov, la época y lugar: la Rusia comunista y postcomunista, y el escritor: Emmanuel Carrère. Comencemos por Limónov, me temo que el más desconocido del triunvirato, al menos por estos lares.

Eduard Limónov fue (cuando Carrère escribió este libro aún hubiera podido referirme a él en tiempo presente) un escritor -sus libros, por cierto, tienen una pinta estupenda- y político ruso. Nace en 1942. Su llegada al mundo se produce apenas unos días antes de que las tornas cambien a favor de los soviéticos durante el sitio de Stalingrado. Durante su infancia "le repetirán que es un hijo de la victoria y que habría nacido en un mundo de esclavos si los hombres y las mujeres de su pueblo no hubieran sacrificado sus vidas para no abandonar al enemigo la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Más adelante hablarán mal de Stalin, le tacharán de tirano, se complacerán en denunciar el terror que impuso, pero para los miembros de la generación de Eduard habrá sido el jefe supremo de los pueblos de la Unión en el momento más trágico de su historia, el vencedor de los nazis, el hombre capaz de este rasgo digno de Plutarco: los alemanes habían capturado a su hijo, el teniente Yákov Dzhugashvili; los rusos, a su vez, tenían prisionero delante de Stalingrado al mariscal de campo Paulus, uno de los grandes jefes militares del Reich. Cuando el alto mando alemán le propuso un intercambio, Stalin respondió altaneramente que no trocaría a mariscales de campo por unos simples tenientes. Yákov se suicidó arrojándose contra los alambres electrificados de su campo".

Limónov no es el verdadero patronímico del escritor, si no que, junto a un grupo de amigos, se lo inventa como nombre de poeta en su juventud; "un homenaje a su humor ácido y belicoso, porque limon significa limón, y limonka, granada (la bomba de mano)". Más tarde emigra de forma voluntaria a Nueva York. Allí será vagabundo y mayordomo. Limónov tocará fondo varias veces en su vida y esta es una de ellas. Siempre resurge, no obstante. Esta vez lo hace en París. Ha conseguido por fin cierto éxito como escritor y en la capital francesa se convierte en una especie de enfant terrible, cual si fuera una estrella de rock con estética punk. Es en esta época cuando el escritor francés que lo biografía en el libro que nos ocupa lo conoce, aunque, a tenor de lo que cuenta, no puede decirse que tuvieran una relación cercana. Será un encuentro visual fugaz años después, esta vez en Rusia, lo que sembrará el germen para la concepción de este libro.

Durante la guerra de los Balcanes Limónov se posiciona al lado de los serbios, algo para muchos equivalente a hacerlo al lado de los nazis. Si alguno se pregunta si no tenía nuestro protagonista bastante con la historia de su país como para ir a meter las narices en la de otro, yo le diría que pocas historias están tan a la altura de la rusa en el sentido de reveladoras de la condición y el comportamiento humano como la de la extinta Yugoslavia. Creo, no obstante, que esta vez soy yo quien lo complica y Emmanuel Carrère quién lo torna sencillo. Él nos explica que lo que a Limónov "le gustan son los soldados en armas, los blindados, los sacos terreros, los uniformes de color verdín que se destacan de la nieve, los tiros de mortero que se empiezan a oír a lo lejos. Es atravesar, enseguida, pueblos cuyas ruinas humean todavía. Es poder creerse en 1941, y no en 1991, en este rincón glacial de los Balcanes. Es la guerra, la de verdad, donde su padre no estuvo y él sí, ahora".

De vuelta a Rusia -porque a la Unión Soviética no puede volver, pues ya se ha disuelto- le provoca una profunda pena el estado en el que encuentra su país. Se compadece de los más desfavorecidos; él, que siempre ha sentido desprecio hacia los pobres. Y es que "de los sesenta y cinco años de esperanza de vida en 1987, el ruso varón pasó a cincuenta y ocho en 1993. El espectáculo de las tristes colas de espera delante de almacenes vacíos, tan típico de la era soviética, fue reemplazado por el de los viejecitos que recorren los pasajes subterráneos tratando de vender lo poco que poseen. Se vende todo lo vendible para sobrevivir. Si eres un pobre jubilado, es un kilo de pepinillos, la tapa de una tetera, números viejos de Krokodil, el lastimoso periódico "satírico" de los años de Brézhnev. Si eres un general, vendes tanques o aviones: algunos, sin el menor escrúpulo, han fundado con aparatos del ejército empresas privadas cuyos beneficios se embolsan. Si eres un juez, vendes veredictos. Si un policía, tolerancia. Si un funcionario, el tamponazo. Si un veterano de Afganistán, sus competencias de asesino". Pero Eduard Limónov no es de los que se quedan paralizados ante la deprimente situación y funda el Partido Nacional Bolchevique. No me queda otra que llamar la atención (aunque imagino que no necesitáis que os la llame yo) sobre la confrontación intrínseca de ese nombre tan contradictorio como lo puede parecer el propio Limónov, sobre ese nacional que suena tan a extrema derecha y ese bolchevique que hace lo propio respecto a la extrema izquierda. Añadiré que la bandera del partido compartía estética y colores con la nazi, pero que, en vez de la cruz gamada, lo que lucía en su centro era una hoz y un martillo.

Eduard llega a ser una persona incómoda en el nuevo status quo y es detenido y hecho prisionero primero en Lefórtovo, la mítica fortaleza del KGB, y después en la cárcel de Sarátov y en el campo de trabajo de Engels. Es allí donde se da cuenta de una curiosa casualidad. Y es que los lavabos del campo son idénticos a los de un hotel neoyorkino en el que su editor norteamericano lo alojó durante su última estancia en esta cuidad. "La coincidencia le dejó pensativo. Ninguno de sus camaradas de cárcel estaba en condiciones de hacer la misma comparación. Tampoco podía hacerla ninguno de los clientes elegantes del elegante hotel neoyorquino. Se preguntó si habría en el mundo muchos otros hombres como él, Eduard Limónov, cuya experiencia incluyese universos tan diversos como el del preso de derecho común en un campo de trabajos forzados a orillas del Volga y el del escritor de moda que se mueve en un decorado de Philippe Starck. Llegó a la conclusión de que no, sin duda, y extrajo de ello un orgullo que yo comprendo, que es incluso el que me ha despertado el deseo de escribir este libro".

El que comprende ese orgullo no es otro que el autor de ese libro cuyo deseo por escribirlo se le despierta al saber de esa anécdota que nos cuenta al principio del mismo. Y ello me da pie para comenzar a hablaros de él: Emmanuele Carrère.

Carrère no es un escritor a la sombra, como ya he dicho. Se esconde -y muy bien- en sus ficciones, la cuales, por ciento, son también extraordinarias. Pero en este su primer libro de no ficción que leo está muy presente a lo largo de todo él. El Limónov de Limónov es el Limónov de Emmanuel Carrère. Lo ha alumbrado a la luz de sus encuentros con él y a la luz de sus encuentros con todo lo que para él representa Limónov. Están los libros del ruso, por supuesto. El francés cuenta que cuando lo descubrió como escritor le deslumbró su energía y que esto le hizo verse a sí mismo empequeñecido como escritor. Curiosamente Limónov también sentía envidia por todo aquel que brillaba más que él. En su caso podría hablarse incluso de resentimiento, el cual, además, desembocaba en ocasiones en un ataque -siempre verbal o escrito, por supuesto- contra quien le quitara protagonismo. Limónov aspiraba a destacar, a alguna especie de gloria. Vivir una vida corriente y anodina para él era peor que morir. "¿Acaso no es mejor morir vivo que vivir muerto?" Detecto en él cierta tendencia a la megalomanía, algo que a mis ojos lo presenta como alguien peligroso, aunque también pudiera ser que no fuera más que un pobre diablo. De hecho, cuando en la última entrevista que le hace Carrère le pregunta a este por qué quiere escribir un libro sobre él y el francés le responde que "porque tiene -o porque ha tenido, ya no me acuerdo del tiempo de verbo que empleé- una vida apasionante. Una vida novelesca, peligrosa, una vida que ha arrostrado el riesgo de participar en la historia", no duda en responderle: "Sí, una vida de mierda".

Está el hecho, también, de que la madre de Carrère, Hélène Carrère d'Encausse, no solo es hija de rusos sino una sovietóloga notable. Sus opiniones son mencionadas en varias ocasiones por su hijo en este libro. También menciona a su primo Paul Klébnikov, que viajó desde Estados Unidos a Moscú en los años 90 para realizar una investigación sobre la criminalidad económica y que no regresó con vida, amén de otras anécdotas personales, conocidos y amigos, como, por ejemplo -al ilustrarnos sobre la situación durante la guerra de los Balcanes- Jean Hatzfeld y Jean Rolin (este último hermano del también escritor Olivier Rolin, autor de El meteorólogo). Sobre los dos Jean nos cuenta que "sienten curiosidad por la complejidad del mundo y si observan un hecho que milita en contra de su opinión, en lugar de ocultarlo lo ponen de relieve". No creo que me equivoque si afirmo que Carrère comparte esta misma curiosidad, solo que en su caso lo hace desde la retaguardia, una posición, no lo niego, mucho más cómoda.

Lo que Carrère piensa -más allá de parecerle divertida- al saber de la anécdota de los lavabos del campo de trabajo en el que estuvo prisionero el escritor ruso, es que esa "vida novelesca y peligrosa decía algo. No sólo sobre él, Limónov, no sólo sobre Rusia, sino sobre la historia de todos nosotros desde el fin de la Segunda Guerra Mundial". Supongo, pues, que es ahora cuando toca hablar de Rusia y de la relación que mantenemos los occidentales con ella.

He abierto esta entrada con unas palabras del 'amigo' Putin a modo de epígrafe (nótese el entrecomillado, pues, como os imaginaréis -y por decirlo suavemente- el presidente ruso no me provoca especial simpatía). Son las mismas que encabezan este libro de Carrère. Os las recuerdo: "El que quiera restaurar el comunismo no tiene cabeza; el que no lo eche de menos no tiene corazón". Sobre la primera parte de la frase cabría preguntarse qué panda de descerebrados querría restaurar el comunismo; sobre la segunda, habría que indagar en las causas de esa añoranza.

La extinción de la Unión Soviética se precipitó de tal manera que Rusia pasó prácticamente de la noche a la mañana a abrazar el capitalismo con fervor. Es bien sabido que las democracias en pañales adoptan lo peor de este ( Nadine Gordimer lo muestra extraordinariamente bien en su novela Mejor hoy que mañana). El capital es el nuevo dios al que adorar. Los más espabilados engordan sus fortunas exponencialmente mientras que la gran mayoría de la población subsiste como puede en la pobreza. Y no es que los tiempos anteriores hubiesen sido más halagüeños, pero ya se sabe que mal de muchos, consuelo de tontos, así como que la desigualdad es caldo de cultivo de nada bueno. Crece la indignación y ahora hay libertad para quejarse abiertamente. La memoria es engañosa y tiende a hacer pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, máxime cuando en ese tiempo cultivar la desmemoria era una máxima, pues "la abolición de la realidad implica la de la memoria. La colectivización de las tierras y los millones de kuláks asesinados o deportados, la hambruna organizada por Stalin en Ucrania, las purgas de los años treinta y los millones adicionales de muertos y deportados de un modo puramente arbitrario: todo esto no había sucedido nunca. Por supuesto, un chico o una chica que tuviese diez años en 1937 sabía muy bien que una noche había venido una gente a buscar a su padre y que después nunca habían vuelto a verle. Pero sabía también que no había que hablar de ello, que ser el hijo de un enemigo del pueblo era peligroso, que más valía actuar como si nada hubiera pasado. De este modo todo un pueblo hacía como si nada hubiese ocurrido y aprendía la historia según el Curso abreviado que el camarada Stalin se había tomado la molestia de escribir él mismo". Y ese pueblo, que había aprendido muy bien esa lección, que es el mismo pueblo al que pertenece Eduard, el cual, recordemos, creció escuchando que Stalin, entre otros, era una especie de héroe nacional, se ha quedado sin motivos para sentirse orgulloso. Y es por ello -y vuelvo aquí a recurrir a palabras de Vladímir Putin- por lo que "no tenemos derecho a decir a ciento cincuenta millones de personas que setenta años de su vida, de la vida de sus padres y de sus abuelos, que aquello en lo que creyeron, por lo que se sacrificaron, el aire mismo que respiraban, que todo eso era una mierda. El comunismo ha hecho cosas horribles, de acuerdo, pero no era lo mismo que el nazismo. Esta equivalencia que los intelectuales occidentales exponen hoy como obvia es una ignominia. El comunismo era algo grande, heroico, hermoso, algo que confiaba en el hombre y que daba confianza en él. Había inocencia en aquella fe, y en el mundo despiadado que vino después cada cual la asocia confusamente con su infancia y con las cosas que te hacen llorar cuando respiras bocanadas de la infancia".

Ciertamente, el comunismo y el nazismo no mamaron la misma leche, pero ello no es óbice para que, al crecer, ambos se convirtieran en monstruos muy similares, así como el hecho de que hayan sido muchas las décadas y muchos los millones de personas involucrados en un nefasto error tampoco lo es para no sacar la patita que se ha metido (concedo, eso sí, que la transición de un sistema a otro debería hacerse de mejor modo, pero ignoro cómo, en realidad, así como también soy consciente de que el sistema de los países occidentales no es la panacea por muy halagador que nos resulte que otros países estén dispuestos a adoptarlo). El que quiera restaurar el comunismo no tiene cabeza y el que desee recobrar sus ínfulas de gloria y grandeza no tiene corazón.

Esto, que parece muy sencillo, en realidad es muy complejo. De no ser así, no puedo explicarme por qué a lo largo de la historia y en diferentes lugares el ser humano repite los mismos errores una y otra vez. "Escribo este libro para esclarecer este tipo de complicaciones", nos dice Carrère, y os aseguro que él lo esclarece mucho mejor que yo (que además he obviado un montón de cosas), que quería hacer una reseña sencilla, pero, como tantas veces, no he podido evitar complicarme.

Me declaro sovietóloga, no como la madre de Emmanuele Carrère, que es una importante historiadora, sino, a pesar de llevar no demasiadas lecturas sobre el tema, literariamente hablando. Este libro lo tiene todo para gustarme. Vuelvo a encontrarme con esa época de escritores y poetas rusos tanto disidentes como adeptos al régimen que ya había vivido a través de Marina Tsvietáieva y que, por tanto, en muchos casos son viejos conocidos (qué bien le hubiera venido a este libro, por cierto, un glosario con todos los ilustres personajes -y no solo de esta primera etapa- tanto del mundo de la política como de la cultura y el arte que aparecen en él), pero sigo leyendo con el mismo interés y curiosidad todo lo que se me cuenta de las etapas posteriores porque Carrère hilvana frase tras frase y tema tras tema y reflexión tras reflexión y la vida de Limonóv con detalles propios y con lo que nos va contando sobre el contexto y la historia en la que se desarrolla la de su protagonista de manera francamente admirable.

Este libro lo tenía todo para gustarme y ciertamente me ha encantado. Si no me había animado a leerlo antes, a pesar de lo mucho que me lo habían recomendado, creo que es porque la figura de Limónov no me producía curiosidad. No lo conocía de nada antes de saber de este libro y lo que anunciaba su sinopsis no me animaba a conocerlo. Si os digo la verdad, he terminado este libro y sigo sin tener claro quién fue Eduard Limónov. Tampoco es que me importe demasiado. No siento curiosidad por su vida más allá de lo que me ha contado Emmanuele Carrére. Sí la siento por su obra literaria, parte de la cual es autobiográfica, hecho que puede parecer un poco contradictorio por mi parte, aunque, en realidad, no lo es.

Me pregunto si Carrère sentía admiración por Limónov. Yo diría que no; tal vez sí en ciertos detalles en concreto, pero no en general. Son, además, dos personas casi podría decirse que en las antípodas del pensamiento: uno, un burgués; el otro, el hijo de un chequista. Me da que lo que llevó al escritor francés a escribir sobre su homólogo ruso, más allá de esclarecer las contradicciones entorno a este, es el hecho de que su vida estuviese tan ligada a ciertos acontecimientos y contextos históricos que, en parte supongo que por origen familiar, le causan fascinación. Y es lo bien que funciona esa amalgama entre esa historia vital que es la biografía de Eduard Limónov con esa biografía de un país que es la historia lo que hacen de este libro una lectura maravillosa.

Respecto a si yo siento admiración o no por Limónov, ya he expresado mi rechazo por los personajes megalómanos, si bien leer sobre ellos puede resultar sumamente revelador. Hay, sin embargo, cualidades en Eduard que sí admiro, como son la sinceridad y la lealtad, o, como indica Carrère al comentar la opinión que le traslada una amiga de un amigo que conocía bien a Limónov, "la palabra decent en el sentido que le daba George Orwell cuando hablaba de la common decency: esta gran virtud que está, decía él, más extendida en el pueblo que en las clases superiores, que es sumamente rara en los intelectuales y que consiste en una mezcla de honradez y sentido común, de desconfianza hacia las grandes palabras y de respeto a la palabra dada, de apreciación realista de la realidad y de atención al prójimo. De todos modos, [...] me cuesta un poco ver esta aureola nimbando la cara de Eduard cuando dispara contra Sarajevo o intriga con unos cabrones tan turbios como el coronel Alksnis ([...]). Pero sí, en algunos momentos veo lo que [...] quiere decir, y la cárcel es uno de esos momentos. Quizá el momento culminante de su vida, el momento en que ha estado más cerca de ser lo que siempre, con bravura, con una terquedad infantil, se ha esforzado en ser: un héroe, un auténtico gran hombre".

Como autor, y a pesar de su indudable objetividad, casi podría asegurar que Carrère le tomó cariño a su personaje. Supongo que es por ello -y también, por qué negarlo, por cierto prurito profesional- por lo que muestra preocupación sobre si el final de su libro es un final digno para Eduard, llegando incluso a mantener al respecto una conversación con su hijo Gabriel que, por supuesto, también nos cuenta en este libro.

Eduard muere en 2020. Esto no se narra en Limónov, evidentemente, pues fue escrito con anterioridad. Busco el dato porque siento curiosidad, más allá de por el cuándo, por saber el cómo del fallecimiento del escritor ruso. Parece ser que su muerte fue como la de una de tantas de uno de tantos del común de los mortales, es decir, nada glorioso, nada heroico, nada novelesco. Un tipo de muerte que, me imagino, no le complacería, si es que la vio venir. Pienso entonces que al menos tendría el consuelo y el orgullo de saberse inmortalizado por la pluma de su homólogo francés, pero enseguida me retracto de mi pensamiento y lo sustituyo por este otro: ¿qué pensaría el verdadero Limónov del Limónov de Carrère? Tan solo un día después de plantearme esta pregunta es el azar, y no la curiosidad esta vez, el que sin contar con ello me ofrece una respuesta. Me encuentro con una entrevista publicada en La Vanguardia en 1919 con motivo de la publicación en España de El libro de las aguas, escrito por Limónov mientras estaba en prisión y, en opinión de Carrère, uno de los más bellos del ruso. En un momento de la entrevista, el entrevistador le hace una pregunta a su entrevistado parecida a la que yo me planteo. Limónov se muestra respetuoso con el resultado de su biografía e incluso agradecido porque el francés cumpliera la intención que le manifestó de escribir un libro sobre él, pero también asegura no reconocerse en la visión que de él tiene Carrère. La visión que él tiene de sí mismo es mucho más sencilla a tenor de lo que añade poco después: "Hay gente que se esfuerza en etiquetarme, pero en mi vida, a pesar de estar biografiada, no hice nada especial, sólo tomaba la oportunidad cuando aparecía. A la mayor parte de la gente le dan miedo las oportunidades, y yo me lanzaba a buscar esa suerte, eso explica la vida que he tenido".

Si te ha gustado...