—¿Cuántos habitantes tiene el pueblo ahora? Que aún

respiren, quiero decir.

—Muy pocos. Los que vio en nuestro intento de

linchamiento.

—No entiendo por qué seguís allí. Podríais haber

marchado a cualquier otro sitio. Este es un gran país, hay espacio de sobra.

Bonnechance y yo conversábamos sentados alrededor

del fuego que habíamos encendido para preparar el café. Nos acompañaban media

docena de apaches mezcaleros, que se habían quedado no sé muy bien si para

hacernos compañía o para vigilarnos. Preparadles café, nos había dicho el Padre

Veracruz antes de marcharse con el resto de los indios. A los apaches les

encanta tomar café. Mientras lo estén tomando, no tenéis nada que temer de

ellos, había añadido.

—¿Cuántos habitantes tiene el pueblo ahora? Que aún

respiren, quiero decir.

—Muy pocos. Los que vio en nuestro intento de

linchamiento.

—No entiendo por qué seguís allí. Podríais haber

marchado a cualquier otro sitio. Este es un gran país, hay espacio de sobra.

Bonnechance y yo conversábamos sentados alrededor

del fuego que habíamos encendido para preparar el café. Nos acompañaban media

docena de apaches mezcaleros, que se habían quedado no sé muy bien si para

hacernos compañía o para vigilarnos. Preparadles café, nos había dicho el Padre

Veracruz antes de marcharse con el resto de los indios. A los apaches les

encanta tomar café. Mientras lo estén tomando, no tenéis nada que temer de

ellos, había añadido.—Bueno, señor Bonnechance… no sé si se fijó en que no había mujeres en el pelotón de linchamiento. Bueno, había una. —Sí, aquella vieja que olía a gallinero. —La señora Abigail. Es más vieja que una momia egipcia, y tiene usted razón, huele como sus gallinas. Pero con ellas se gana la vida, vendiendo huevos. Ahora mismo, es la única mujer que habita en el pueblo. Antes había más, pero todas fueron muriendo de anemia, una a una. Como mi madre. Y, después de muertas, el Comodoro Yorga vino a buscarlas, y se las llevó consigo, a su rancho. Allí está la hija del viejo Joshua, y la de Müller. Y la esposa de Abe Kristiansen, y la de Jim Rawlins. Y mi propia madre. Ah, y la hija de la señora Abigail. A ella la misteriosa anemia no la afectó. —Será que es demasiado vieja, demasiado fea y huele demasiado a gallinero como para resultarle apetecible a alguna de esas criaturas. — Pues por ellas no nos vamos, porque conservamos una chispa de esperanza de recuperarlas. Y algún otro, como el señor Dimitrescu, el posadero, no se van, simplemente, porque no tienen ningún sitio a donde ir. Cuando cae la noche nos encerramos en nuestras casas y no le abrimos a nadie, nunca, por ningún motivo. Pero los hombres del Comodoro nos dejan en paz. Sólo atacan a los forasteros. Esa era la misión de Albino Jim y los suyos, precisamente: interceptar a cuanto forastero pasara por el pueblo. Especialmente, las caravanas que hacen ruta en dirección a California. —Así que os dejan tranquilos porque os usan como cebo. —Supongo que es algo así. —¿Llegó al pueblo una caravana de gente de color, no hace mucho? —Sí, señor. Decían que venían de Luisiana, y se iban a California. Fue la última caravana que hemos visto. —¿Qué pasó con ella? —Lo que pasaba con todas las caravanas. Albino Jim las convencía para que fueran al rancho Bran. Y si no se dejaban convencer, aguardaba a la noche, mataba a los guías y secuestraba al resto. Y después, los llevaba al rancho. —Mi hermana iba en esa caravana. —Lo sé. Me lo dijo su otro hermano. —¿Crees que estará muerta? —Sin duda. Muerta o algo peor. Cuando los mezcaleros nos rodearon, el Padre Veracruz habló con ellos. No sé lo que dijeron, porque hablaron en español; los apaches viven a ambos lados de la frontera de México, y hablan mejor el español que el inglés. Por eso el español es la lengua que usan para hablar con los blancos. Y con los negros, a los que ellos también consideran blancos: hombres blancos de color negro. Pero entre ellos hablan en su lengua, el kiowa, que yo entiendo aún menos que el español. Así que no sé qué les dijo el Padre a los indios, ni qué respondieron ellos. Sólo sé que desmontaron, encendieron un fuego y nos pidieron café. Afortunadamente, el Padre llevaba en sus alforjas, y también una cafetera. Resultó que Bonnechance también acarreaba una bolsa de café entre su equipaje. Tiene sentido, nadie emprende viaje por el desierto sin llevar agua y café. El Padre Veracruz nos dijo que le esperáramos en aquel lugar, y se fue con el grueso del grupo indio. Con nosotros, como dije antes, se quedaron seis. Pero no podíamos hablar con ellos, porque no les entendíamos ni media palabra. —Su hermano me dijo que usted y él debían reunirse con la caravana de su hermana en Fort Worth. —Es verdad. Así lo habíamos acordado. Nos íbamos a reunir de nuevo los tres hermanos, y viviríamos en California. Cuando acabó la guerra éramos muy jóvenes ¿sabes? Nosotros y nuestros padres éramos esclavos de un cultivador de tabaco de origen francés, que se llamaba Bonnechance. Nuestros padres murieron durante la guerra. Mi hermano se fugó y se alistó en el ejército de la Unión. Después de la guerra pasó a caballería y participó en las guerras indias. Era un soldado búfalo ¿Sabes lo que es un soldado búfalo? —Los indios llaman así a los soldados de caballería de raza negra, por el color de su piel, que les recuerda a la de los búfalos. —Y también por el valor que demuestran, chico. Ese valor también les recuerda a los búfalos. Son bestias muy valientes. Bueno, el caso es que Samuel ya se había hartado de la vida militar. Así que pidió la licencia, cogió su paga y se propuso abrir algún tipo de negocio en California. Yo estaba con él en Fort Worth… —¿Usted también era militar? —No, a mí nunca me ha gustado obedecer órdenes, y eso que nací esclavo. Quizá es por eso, precisamente. Yo era suministrador de caballos para el ejército: cazaba cimarrones en las montañas, y se los vendía al Tío Sam. —Eso debe dar mucho dinero. —No creas. El Tío Sam es muy rácano. —Sus ropas son muy elegantes. No deben ser baratas. Y mota en una silla repujada, que debe costar una pequeña fortuna. Y el arnés de su Palomino está engarzado de plata. Y las cachas de su revólver son de nácar. Y luego está ese Winchester que usa. Es un arma muy cara. —Eres muy observador, chico. —Me lo dicen a menudo. —No todo el dinero lo ganaba con los caballos. Lo que me pagaba el ejército lo jugaba en las mesas de póker. Y siempre ganaba, soy un jugador excelente. Modestia aparte. —¿Dónde aprendió a jugar? — Cuando era un niño esclavo, mi amo, el señor Bonnechance, se encaprichó de mí. Me tenía a su servicio personal. Él era un jugador empedernido, y me enseñó todo lo que sabía. Me enseñó a jugar al póker, al backgammon, al rhummy… Me entrenó para ser crupier, me enseñó a repartir las cartas, y unos cuantos trucos. El resto lo fui aprendiendo por mí mismo, poco a poco. —¿Dónde aprendió a disparar así? ¿también le enseñó su amo? —No, qué va. Sólo un idiota enseñaría a sus esclavos a usar armas, porque podrían usarlas en contra suya. Lo comprendo, porque de haber aprendido a usar un arma mientras aún era un esclavo, a quien hubiera disparado primero es a mi amo. Pero cuando eres jugador y siempre te levantas de la mesa con ganancias, necesitas saber usar bien las armas, para defenderte. Porque siempre te encuentras con tipos a los que no les gusta que te levantes de la mesa con su dinero, y menos si eres negro. Entonces vimos, a lo lejos, recortarse las siluetas de un grupo de jinetes que se nos acercaban. Cuando estuvieron más cerca pudimos apreciar que se trataba del Padre Veracruz, el grupo de indios mezcaleros en cuya compañía se había marchado y otro jinete, un apache que después me dijeron que no era mezcalero sino chiricahua, así que debían haber ido a buscarlo a territorio chiricahua, que está más allá del territorio mezcalero. Era muy viejo, aunque a un indio es difícil calcularle la edad. En todo caso, su melena era casi blanca, y su rostro lucía el color y las grietas profundas del barro seco cuarteado al sol. El Padre Veracruz nos lo presentó: dijo que era el jefe Lobo Gris, un poderoso chamán. —¿Recuerdas, Ismael, que te dije que en esta guerra también íbamos a necesitar la ayuda de los dioses paganos? Pues el jefe Lobo Gris es quien nos la va a proporcionar.

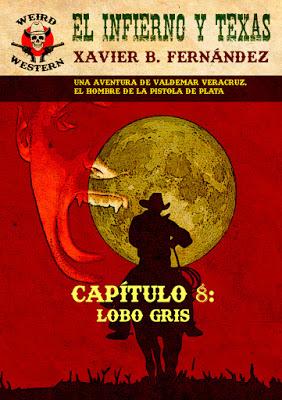

Próximo capítulo: