"Uno de los primeros recuerdos que conserva Mary Galvin -de cuando tenía unos cinco años, en 1970- era el de estar en la cama ya entrada la noche, intentando dormir, y oír a su hermano mayor, Donald, que había vuelto a casa del hospital y estaba lloriqueando en el pasillo ante la puerta del cuarto de sus padres.

-Tengo mucho miedo -decía su hermano-. No sé qué está pasando.

Recuerda a sus padres, tratando de hablar con él, diciéndole que todo iba a salir bien, que iban a buscar a un médico y que averiguarían qué le pasaba.

También recuerda que Donald se escapaba de vez en cuando [...] y que sus padres tenían que localizarlo y enviarle un billete de avión o de autobús.

Y recuerda a Donald, otra vez de noche, ahora aterrorizado, pidiendo a gritos que todo el mundo se pusiera a salvo. Decía que había alguien en la casa, alguien que estaba tratando de hacerles daño a todos.

Recuerda que ella creyó en lo que decía. ¿Por qué iba a mentir su hermano?"

¿Por qué iba a mentir su hermano? No, Donald Galvin no mentía. No al menos si extendemos la idea que acostumbramos a tener sobre la mentira. Tendemos a pensar que mentir es faltar a la verdad, pero ¿si alguien siente real aquello ajeno a la realidad, acaso podemos afirmar que miente por mucho que sepamos que lo que dice no es cierto? No, el terror que sentía Donald no es ninguna mentira. Tampoco lo es el miedo que sentía su hermana Mary y el resto de su familia.

Dos años después de esta escena que Mary guarda en su recuerdo, la pequeña sigue sintiendo miedo. Le tiene miedo a Donald. A veces, incluso fantasea con matarlo. Ya no se pregunta por qué iba a mentir su hermano. Ya sabe que la mayoría de cosas que salen por su boca no responden a situaciones reales y que sus comportamientos responden a estímulos que solo son reales para él. Están solos en el jardín trasero de la casa de Hidden Valley Road. Donald, el hermano mayor, tiene entonces veintisiete años. Mary, la menor de los Galvin, cuenta tan solo siete. Los separan veinte años y diez hermanos. Los separan la salud y la enfermedad mental.

Dudo mucho que Mary supiese en esas noches de su infancia en que escuchaba desde la cama las voces y lamentos de Donald o ese otro día en el jardín del diagnóstico de su hermano. Cierto que es pequeña para entender muchas cosas y para contarle o explicarle otras. Lo que no es menos cierto es que afrontar la realidad no es el fuerte de la familia Galvin, y con esto no me refiero solo a sus miembros enfermos, como Donald. Todo aquello que amenaza la fachada de familia feliz y perfecta se esconde, se oculta, se ignora, se distorsiona, se minusvalora. "Ser un Galvin significaba no dejar nunca de andar detonando cargas explosivas en tu recorrido por el campo de minas que era la historia de la familia, enterradas en lugares extraños, escondidas por pura vergüenza". Si atendemos al nombre de la ubicación de la casa de los Galvin en Colorado Springs, que podríamos traducir como camino del valle escondido, casi parece profético. Sin embargo, no hay valle suficientemente hondo como para esconder algo a perpetuidad. Eso sí, el camino para lidiar con todos los secretos de ese valle será largo y tortuoso.

El fragmento con el que arranco esta entrada me lo encuentro poco antes de sortear el ecuador del libro que os traigo hoy. La escena de los dos hermanos en el jardín es la primera que tengo ocasión de leer. Entre Donald y Mary, y de mayor a menor, están Jim, John, Brian, Michael, Richard, Joseph, Mark, Matthew, Peter y Margaret. De los doce hermanos, Donald, Jim, Brian, Joseph, Matthew y Peter serán diagnosticados de esquizofrenia. Seis de doce. Si excluimos a las dos únicas chicas y nos quedamos solo con los varones, seis de diez. Casi parece imposible no preguntarse qué lotería genética pusieron en marcha Don y Mimi Galvin, padres de los doce vástagos, al unir sus destinos.

"La docena de hijos de la familia Galvin abarca de manera perfecta el período del baby boom. Donald nació en 1945; Mary, en 1965. El discurrir del siglo de los Galvin corre paralelo al de los Estados Unidos de Norteamérica: sus padres, Don y Mimi, nacieron justo después de la Gran Guerra, se conocieron durante la Gran Depresión, se casaron durante la Segunda Guerra Mundial y criaron a sus hijos durante la Guerra Fría. En sus mejores momentos, Don y Mimi parecían encarnar todo lo bueno y lo grandioso de su generación: el sentido de aventura, la diligencia y laboriosidad, la responsabilidad y el optimismo (es lo menos que se puede decir de cualquiera que tenga doce hijos, varios de los últimos en contra del consejo de los médicos). Mientras iba creciendo su familia, el matrimonio Galvin asistió a la llegada y el desvanecimiento de movimientos culturales, y, finalmente, entre todos ellos hicieron su propia contribución a la cultura al convertirse en un monumental caso clínico de la enfermedad más desconcertante del ser humano".

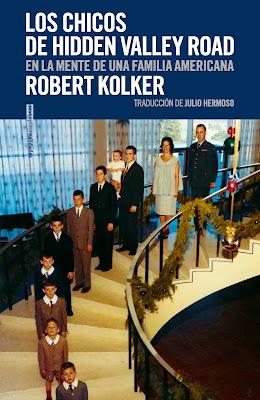

Mirad a los chicos de Hidden Valley Road. Para ello solo tenéis que mirar la imagen de portada de este libro. Mirad a los chicos, sí, las chicas Galvin no habían nacido cuando se toma esa instantánea. Falta poco para que Margaret llegue al mundo. Mimi, en lo alto de la escalera, contra muchos consejos, incluidos médicos, está embarazada por undécima vez. Tres años después, Mary completará la docena de hijos del matrimonio. La fotografía de la portada está cortada, así que hay uno de los chicos -supongo que es Matthew- al que tampoco podéis ver. En el interior del libro tenéis acceso a la imagen completa. Se toma la navidad de 1961 en la gran escalera del Arnold Hall, el lugar central de reunión de la Academia de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, en la que por aquel entonces trabajaba Donald Galvin. A mí me da no sé qué observar a esos niños y chicos trajeados que, de no ser por sus diferentes estaturas, casi parecerían clónicos, así como esa puesta en escena a lo largo de los escalones de la imponente escalera, pero bueno, supongo que son cosas de la época. No capto bien la expresión de Don, pero destaca, entre los rostros serios y tal vez incómodos de sus hijos, la sonrisa abierta de Mimi. No es de extrañar, es una mujer incansable que siempre pone al mal tiempo buena cara. Además, en esa Navidad de 1961, aún podía mirar al futuro con una sonrisa franca, aún podía tener esperanzas en que sus sueños para ella y su familia se hicieran realidad. La palabra esquizofrenia todavía no era una inquilina en su casa, aunque es probable que fuera ya una ocupa silenciosa y aletargada. Si alguna sospecha tenía de que algo no iba bien con alguno de sus hijos o con el ambiente general que se respiraba en la casa, no se hablaba de ello y Mimi continuaba con su férrea disciplina al mando de su ejército de hijos.

¿Cómo sería vivir en una familia en la que casi la mitad de sus miembros están enfermos mentalmente? Es más, olvidémonos de la enfermedad mental, ¿cómo será vivir dentro de una familia tan numerosa? "Era Nancy", quien se convertiría en esposa de John, el tercer hermano, "quien hablaba más sobre lo que estaban presenciando. Ella procedía de una familia pequeña -"de tamaño normal", en sus propias palabras- y no podía dejar de comentar que la casa de Hidden Valley Road parecía sumida en un caos emocional, en la confusión y la anarquía. Las peleas interminables, la falta de un espacio personal, cuatro conjuntos de literas sin espacio para que ninguno de ellos tuviera un momento a solas: ¿cómo iba nadie a esperar de una madre que criara a tantos hijos en semejante olla a presión? Y aquellas niñas pequeñas... ¿cómo diantre se las arreglaban para tener algo de intimidad? Cualquier persona que viviera en esa casa, ¿cómo iba a disponer de un solo instante para pensar?"

Ciertamente, los primeros años de los hermanos Galvin, aquellos en los que todos o la mayoría de ellos conviven en la casa de Hidden Valley Road, los vivo con confusión. De puertas para adentro predominan las peleas y los abusos. Me es difícil diferenciar qué comportamientos y situaciones son debidas a que algo no marcha en el cerebro de algunos de los chicos como en el de la mayoría de nosotros y cuales otros se deben a esa olla a presión a la que hace referencia Nancy Galvin. Igualmente, cuando esos chicos cuyo cerebro funciona de manera diferente se van de casa, cuando vuelven una y otra vez, cuando entran y salen de diferentes centros psiquiátricos, me resulta también complicado poner límites entre un comportamiento que se sale de lo aceptable y uno enfermo. Es triste decirlo, pero, una vez terminado este libro, Donald, Jim, Brian, Joseph, Matthew y Peter siguen siendo unos desconocidos para mí. Tanto ellos como la esquizofrenia siguen resultándome algo que no consigo llegar a descifrar.

"Muchísima gente -incluidos sus hermanos sanos- había dejado de ver a Donald, Peter y Matt como seres humanos hacía ya bastante tiempo. Es posible que la inaccesibilidad de la esquizofrenia sea lo más destructivo que hay en ella, lo que impide que mucha gente conecte con las personas que sufren la enfermedad.

Aun así, el error -la tentación, en especial si eres un familiar- es confundir la inaccesibilidad con una pérdida del yo".

Cuánta desolación (me he acordado durante esta lectura -y no solo por la alusión a la soledad- de algún que otro apunte que hace Rosa Montero en su libro Los peligros de estar cuerda). Qué terreno tan yermo, por tanto, el mundo que habita un esquizofrénico y, por otra parte, qué mente tan superpoblada la suya.

"¿Y si el problema de los pacientes con esquizofrenia no fuese una carencia de capacidad para responder a tanto estímulo, sino que carecían de la capacidad para no hacerlo? ¿Y si no tuvieran una sobrecarga en el cerebro, sino que careciesen de inhibición y se vieran obligados a vérselas con todo lo que les llegaba, a cada segundo, todos los días?"

"Sin las interneuronas inhibidoras, terminaríamos procesando la misma información una vez más, desperdiciando tiempo y esfuerzo, machacando nuestros engranajes, desorientándonos y, quizá, acabaríamos ansiosos, paranoicos e incluso delirantes".

Lo que a Mary le sucede en esos primeros trece años de su vida es terrible. Lo que he ido contando hasta aquí tan solo es la punta del iceberg. Lo que Lindsay emprende a partir de esos trece años es un titánico ejercicio de superación y conciliación. Para que os hagáis una idea, la Mary que fantasea de niña con matar al loco de su hermano mayor es la misma Lindsay que constituye una de las pocas periódicas visitas que un septuagenario Donald Galvin recibirá en la residencia en la que terminará viviendo. Me parece una mujer admirable. Todos los Galvin, en cierto modo, lo son. Todos, cada uno con sus respectivas estrategias, que incluyen diferentes confrontaciones y huidas de la realidad, son o han sido unos supervivientes. Permitidme, no obstante, que exprese mi predilección por Mary.

Vuelvo a esa pregunta que he dejado aparcada más arriba: ¿cómo habrá sido vivir en el seno de una familia con tal prodigalidad de enfermos mentales? Los propios hermanos sanos nos responden en este libro. Abunda en ellos un sentimiento de abandono. Por una parte, el abandono de una madre, Mimi, a la que, aunque parapetada tras ese intento de dar una continua imagen de perfección, no se le puede negar que se volcó con sus hijos enfermos, eso sí, en detrimento de los sanos. Por otra, la pérdida que para ellos suponía cada uno de los hermanos que iban enfermando. Mary hace alusión en varias ocasiones a Matt, que era su protector y héroe en la infancia. Para Mark, esa infancia es indisoluble del recuerdo de Joe, Matt y Peter, los más cercanos a él en edad y también sus compañeros en el equipo de hockey en el que jugaba. Eran, por tanto, las personas con los que más tiempo pasaba. "Cuando ellos tres sufrieron sus brotes psicóticos, uno detrás de otro, fue como si las tres personas más importantes del mundo para Mark hubieran desaparecido de la faz de la tierra". En cuento a John, "para algunos de sus hermanos y hermanas, era como si [...] hubiese abandonado prácticamente a la familia, pero la verdad tal y como John la veía era que él se sentía distanciado de ellos, como si aquella enfermedad tan desagradable le hubiese robado la posibilidad de tener una familia". Y Margaret escribe en su diario: "La vida no es más que las raíces con las que tu familia te envuelve y te ata. La mía me deprime, me impide avanzar en muchos sentidos. Me ha tocado cargar con unas demencias que nadie debería ir por la vida tratando de ignorar..."

Tras presentarnos a Mary y a Donald en el jardín trasero de la casa familiar, Robert Kolker, autor de Los chicos de Hidden Valley Road, pasa a contarnos la historia de la familia. Comienza hablándonos de Mimi y Don y contándonos el inicio de su relación y de su matrimonio. Es algo lógico. No en vano, de ellos provienen las bolas de genes que se introducen en ese bombo común que se echa a girar en el azaroso juego de la transmisión y la herencia. Sin embargo, no todo es tan sencillo como que a uno de los hijos le toque una bolita y a otro otra. Tras la concepción de cada uno de esos hijos el juego de la lotería pasa a convertirse en otro muy distinto en el que dos bolas genéticamente iguales comienzan un recorrido diferente y, con ello, lo que es una metáfora propia pasa a tomar prestada otra contenida en esta lectura. "Vista así, la aparición de la esquizofrenia se parecía en cierto modo a la bola de una partida de bolos, que se va desviando ligerísimamente a la derecha o a la izquierda desde el preciso instante en que abandona la mano del jugador e impacta con la tarima de la pista. Durante unos escasos metros, la bola parece ir bien, en línea recta, y solo cuando se halla cerca de los bolos se hace evidente que se ha ido desviando de manera gradual, tanto que apenas tira el bolo de un extremo o cae al canal lateral de la calle de los bolos".

La discusión entre lo heredado y lo adquirido ha copado durante años la literatura científica sobre la esquizofrenia. La de la esquizofrenia es una historia que, paralelamente a la de los Galvin, el periodista Robert Kolker nos va contando a lo largo de este libro, y os aseguro que es una historia tan apasionante y fascinante como la de esa familia y, por momentos, incluso más. Como os imaginaréis, una familia con tan cuantiosa cantidad de hijos esquizofrénicos no podía permanecer oculta ni para su entorno ni para la comunidad científica, motivo este último por el que la historia de la esquizofrenia y la de los Galvin terminan solapándose por momentos. Esto, que puede parecer un recurso narrativo o literario, no es tal. Evidentemente, y como estoy segura os habréis dado cuenta, Los chicos de Hidden Valley Road no es una novela sino un libro de no ficción. Como el mismo autor asegura al final del mismo, no se relata en él ninguna escena inventada. Todas han sido presenciadas por él o bien narradas tal y como le contaron aquellos que las presenciaron. Si hay en estas páginas algo que falte a la verdad es, pues, algo más achacable a la memoria que a la inventiva. Y es que hasta para las mentes más sanas lo que es real para ellas no necesariamente tiene que ser cien por cien verdad.

La historia de la esquizofrenia que nos cuenta Kolker es la que coincide en el tiempo con la historia de la familia Galvin, es decir, la que abarca desde la segunda mitad del siglo veinte hasta prácticamente nuestros días. Como toda historia, esta tampoco es independiente de la época y cambios culturales que se van sucediendo durante la misma. Así, asistimos a la puesta del foco de la culpabilidad en las madres a través de la figura de la madre esquizofrenogénica, al movimiento de la antipsiquiatría, a la contracultura y las drogas durante los años hippies, a la poca voluntad de las farmacéuticas para el desarrollo de nuevos fármacos para tratar la esquizofrenia,... Respecto a esto último, los neurolépticos que se utilizan hoy en día para tratar a los esquizofrénicos pocas variaciones han sufrido respecto a aquellos con los que se trató décadas atrás a los hermanos Galvin, unos fármacos que, para Lindsay, "no eran sino otro tipo de lobotomía: una manera de aparcar el alma de la gente. ¿Y si hubiera otra vía? ¿Y si hubiera alguien que les preguntara a sus hermanos qué pensaban ellos que necesitaban y que después escuchara la respuesta con atención?" Unos fármacos que, tras años de administración, terminan provocando su propia enfermedad. Probablemente, dos de los hermanos Galvin sufrieron lo que se conoce como síndrome neuroléptico maligno. Paradójicamente, algunos de los síntomas de este síndrome son fácilmente confundibles con la psicosis. Unido esto al hecho de que las quejas al respecto que un enfermo diagnosticado de esquizofrenia pueda arrojar en una consulta médica no siempre son valoradas más allá de ese diagnóstico, la detección de este mal no siempre llega a tiempo. No son pocas, por tanto, las muertes que este raro síndrome ocasiona.

Si la esquizofrenia es un tema tan fascinante creo que se debe en gran medida a que continúa siendo una enfermedad muy enigmática de la que aún queda mucho por comprender. Aunque, tal vez, considerarla una enfermedad, al menos en alguna de sus variantes, sea una manera un tanto simplista de abordarla. Precisamente, investigaciones sobre mutaciones en un grupo de genes entre los que se encuentra una detectada gracias a muestras donadas por los Galvin alertan sobre un espectro de enfermedad en el que están involucrados tanto la esquizofrenia como la bipolaridad y el autismo. Es significativo al respecto la diversa sintomatología que se da entre los Galvin enfermos, así como los diferentes diagnósticos que a uno de ellos le fueron dando a lo largo de su vida. Tampoco falta quien aventure que la esquizofrenia podría ser más un síntoma que una enfermedad. Así como la fiebre hace años era considerada una enfermedad, la psicosis podría ser el síntoma de un cerebro que no está funcionando bien. "La investigación más reciente sugiere que un número sorprendente de nosotros podría estar al menos un poquito enfermo mentalmente". Asusta pensar en esto, pero, en fin, todos hemos tenido fiebre en alguna ocasión, incluso a veces hemos sufrido un acceso de fiebre sin haber desarrollado después ninguna enfermedad o infección.

Si hay algo que afortunadamente ha cambiado desde la época de los Galvin es la forma en la que se ve la esquizofrenia y a aquellos que la padecen. Aunque continúa habiendo mucha estigmatización, hay una tolerancia creciente y han surgido conceptos como la neurodiversidad. Me entero leyendo este libro de que existe "un movimiento preocupado por legitimar y normalizar el concepto de las alucinaciones, el movimiento Hearing Voices ("Oír Voces"), no muy diferente de los movimientos que tratan de legitimar la sordera y la ceguera como diferencias y no como discapacidades". También existe un fuerte movimiento antimedicación armado de estudios que demuestran que hay pacientes que evolucionan favorablemente sin que se les recete ningún fármaco. Sin embargo, hay otros casos en los que no intervenir farmacológicamente a tiempo puede resultar fatal. Supongo que el reto presente y futuro está en detectar en qué casos la medicación ayuda y en cuáles no, en acertar en las dosis y combinaciones de fármacos y en el momento óptimo del inicio del tratamiento, así como en cuál es la combinación adecuada para cada paciente entre farmacología y terapia psicológica.

El sociólogo escocés R. D. Laing, en su obra escrita en 1967 La política de la experiencia niega la demencia y considera el diagnóstico de esquizofrenia como un acto de opresión. "Si la raza humana sobrevive, sospecho que las futuras generaciones observarán nuestra ilustrada epopeya como una verdadera época de Oscuridad", escribe. " Seguramente paladeen la paradoja de la situación con más ligereza de la que nosotros podamos extraer de ella. Se reirán de nosotros. Verán que lo que denominamos "esquizofrenia" era una de las formas en que, a menudo a través de personas bien corrientes, la luz comenzaba a filtrarse por las rendijas de nuestra cerradísima mentalidad". Robert Freedman, investigador al que tenemos ocasión de conocer sobradamente en este libro, cuenta que "en sus años de estudiante [...] le había atraído la idea de que la mente humana fuera capaz de sintetizar su propia realidad independiente. "Me parecía que de existir una enfermedad específicamente humana y filosófica, esa era la esquizofrenia". Cuando Robert Kolker, durante la investigación para este libro, tiene oportunidad de charlar con Mimi Galvin, esta comienza a citar en sus conversaciones un libro que le habían regalado. Su título es Saints, Scholars, and Schizophrenics [Santos, eruditos y esquizofrénicos] y trata sobre unas comunidades en Irlanda que cuidaban a los enfermos mentales y los trataban como personas con una visión especial del mundo en la que nadie más reparaba. Esa idea de que sus hijos, que tanto sufrían y habían sufrido, pudieran ser seres especiales era algo que le proporcionaba cierto consuelo. Tal vez algunas de las ideas anteriormente expuestas -por mucho que aboguen por dar valor al enfermo mental- corren el peligro de relativizar, e incluso ignorar, lo que de dañino tiene la esquizofrenia. También soy consciente de que probablemente tienen mucho más interés desde un punto de vista filosófico que médico, y ello sin obviar lo deshumanizadora que, paradójicamente, resulta en ocasiones la práctica de la medicina. Pero tampoco puedo dejar de pensar que la mente esquizofrénica puede arrojar mucha luz y conocimiento sobre la mente y el cerebro de todos nosotros.

Tras la muerte de Mimi Galvin -esa matriarca que, de haber sido este libro una novela, hubiese sido un personaje enorme por estar lleno de contradicciones, cuyo comportamiento a veces podría considerarse cuestionable, dañina no sé si en su ignorancia o en su negación, pero que a su vez poseía una fortaleza inquebrantable que nacía, probablemente, de una vulnerabilidad que mantuvo a raya durante toda su vida bajo esa superficie de quebradiza perfección-, tras la muerte de Mimi Galvin -como acabo de indicar-, años después del fallecimiento de Don, los hermanos Galvin ponen a la venta la casa de Hidden Valley Road. La que resultaría ser la compradora les hace llegar a través del agente inmobiliario un correo electrónico agradeciéndoles que la hubieran permitido visitar el que fuera su hogar. "Al recorrer la casa", escribe en dicha nota de agradecimiento, "pudimos sentir de forma clara todo el amor y los buenos momentos que se han vivido allí, y de inmediato nos entraron ganas de continuar esa historia". Casi suelto una carcajada de incredulidad al leer estas palabras. Sin embargo, pronto tengo que tragarme esa reacción instintiva. Me doy cuenta de que yo también les estoy agradecida a los Galvin por haberme abierto las puertas de su casa. Pocas ganas podrían entrarme -ahora que la conozco- de continuar su historia. Es una historia oscura, confusa, llena de secretos y vergüenza, pero que, sin embargo, termina por ser una historia de superación, reconciliación y, en cierto modo, esperanzadora. La historia que Robert Kolker nos cuenta en Los chicos de Hidden Valle Road es una historia que trata "del redescubrimiento de la humanidad que hay en [...] unas personas que la mayor parte del mundo había decidido que no tenían valor ninguno. Aun después de haber sucedido lo peor en prácticamente todas las maneras imaginables, este relato trata sobre encontrar un modo nuevo de entender lo que significa ser una familia".

El germen de este libro se prende en 2016 cuando un amigo del autor le presenta a Margaret y Lindsay Galvin. Las dos hermanas quieren que se conozca la historia de su familia. Todos los Galvin vivos por entonces colaboran en mayor o menor grado en el proyecto, pero la generosidad de ambas hermanas me parece encomiable. No obstante, pienso que Mary se abre de una manera especial, supongo que por ello me llega más y de ahí mi debilidad por ella. También colaboran con Robert Kolker los psiquiatras e investigadores que estudiaron a la familia Galvin, y aprovecho el momento para hacer mención especial -para los que no os apetezca leer las leyendas de las imágenes que acompañan esta entrada- a Lynn DeLisi y al anteriormente citado Robert Freedman. Así, pues, este libro es también una historia de generosidad: la generosidad de aquellos que abren la puerta de la casa de los horrores y, por ende, de sus dolores, miedos y traumas más íntimos, y la generosidad de esos mismos que ceden eso no menos íntimo que es nuestra información genética. Por definición, un acto de generosidad implica no ser el beneficiario de aquello que se ofrece, pero no seré yo quien niegue el valor terapéutico que pueden tener el sentimiento de utilidad, la compensación y la esperanza.

"Tal vez -pensó ella-, la historia de su familia no girara tanto en torno a los secretos o la enfermedad, sino en la posibilidad de que toda aquella experiencia sirviera para que otras personas tuvieran una vida mejor con la ayuda de los doctores Freedman y DeLisi.

¿Y a ellos les iba a merecer la pena? En realidad no, pero a lo mejor había algo a lo que ella se pudiese aferrar ahora gracias a los ensayos de Robert Freedman con la colina y la revelación de Lynn DeLisi sobre el SHANK2, la sensación de que su sacrificio podía facilitar las cosas a las futuras generaciones. ¿No es así como funciona la ciencia, como funciona la historia?"

Si te ha gustado...