El libro más reciente de Gabriela Kizer, Tribu (Caracas: La Cámara Escrita, 2011), es como el sueño exhaustivo de un canon que sólo se puede homenajear si se socava de antemano—si se manipula hasta recomponerlo según un orden mucho más personal. En eso el sueño es una digresión: una referencia constante a una obra ajena que apenas parece existir como segmento. La inclusión inmediata de toda fuente mencionada alarga cada verso hasta darle la forma de una desplazada nota al pie, y lo hace una frase excéntrica, la compresión de una bibliografía. Las primeras páginas de hecho establecen el propósito de ese procedimiento:

Entre los años 1992 y 1996 se conformó el grueso de este texto. Lo animó la idea de la unidad central de la literatura que Borges trae de Shelley, Emerson y Valéry. Más que la idea, me cautivó la imagen de Shelley: los poemas del pasado, del presente y del porvenir como episodios o fragmentos de un solo poema infinito erigido por todos los poetas del orbe (p. 4).

La declaración de Kizer nos lleva, en principio, a suponer que su libro tiene la estructura de un collage, y que idealmente leemos la transcripción de un aleph verbal. Además, lo que sugiere por medio de Shelley apunta a la constitución del volumen en una entidad utópica, que es a un tiempo arqueología, anticipo y actualidad. La poesía de Tribu es a la vez hallada y compuesta, subjetiva e impersonal, fundacional e iconoclasta. El modo en que el libro oscila entre esos rasgos le da atributos de objeto heterogéneo, que transgrede sin cesar cualquier intento de acotarlo dentro de los límites de lo lírico o lo ceremonial. Desde el inicio, sus alusiones parecen apelar a una trama acreditada, pero la propia voz se encarga de desequilibrarla y confundirnos:

Padre,

he aquí al orador de orden,

heme aquí, fuera de orden y sin saber orar.

He aquí la artritis del orador de orden,

heme aquí entumeciendo y deformando las líneas trazadas en sus manos

para que no haya gesto que pueda ser posible, para que no haya gesto (p. 9).

Ese trozo da la impresión de moverse de un sujeto a otro—quien primero señala al interpelado se presenta luego como ese mismo interpelado. La permuta, sin duda ilusoria, es un indicio de esa fluctuación que procura darle lugar al desconcierto, de manera que aquel patriarca o dios quede perplejo y desautorizado. Ya no se puede invocar, o se lo hace para establecer una solemnidad que de inmediato se transgrede. ¿Qué tipo de escritura puede resultar de una mano artrítica? La imagen que sale de allí sería como el equivalente caligráfico de la propuesta de Kizer: sí, las líneas que se traza son maravillosamente “deformes”—van de la paráfrasis bíblica al jolgorio, y apelan a una reiterada transgresión:

Ja. He aquí la risa pueril de quien ya no puede ni asustarse.

He aquí lo que no convence de esta dentadura postiza.

Porque nuestra raza no habrá de tener dientes,

fue lo que dijeron en la primera conseja (p. 9)

Con las encías desnudas la articulación solamente llega a ser un tanteo. A Kizer le interesa la puesta al día del dislate como forma constructiva. No me refiero a violaciones de la gramática o la sintaxis, ni a un vocabulario hecho de aterradores o acertados neologismos; más bien, a la idea del texto como una continuidad de indagaciones sobre el acto de escribir, la ruina de las jerarquías, la creación como sublimidad descartada, que terminan por mostrarnos que uno de los caminos más fructuosos y osados del poema, hoy, es la expresión recogida de la tradición, pero una y otra vez sometida a inversiones. En San Juan de la Cruz, el dislate era el modo de aludir a lo divino por medio de un lenguaje que tropezaba con la lógica semántica; en Tribu, es una apología de la contra-dicción: el legado de la épica y el rito se utiliza como fórmula para impugnar su prestigio. Al Arma virumque cano de Virgilio se le responde con una incógnita: “Y quién hoy podrá cantar las armas y a los que fueron parte del botín/o escombros de tantos fuegos largamente aplacados” (p. 19). El sistema de la literatura ha dejado de ser una sucesión de grandes libros focales para convertirse en una serie de versos que llegan a ser memorables si se acomodan al nuevo contexto. Están Homero, Virgilio, el Antiguo Testamento, es verdad, pero conviven con García Lorca, Pavese, Novalis y hasta un tango de Castillo y Troilo. Kizer lo dice mejor:

Estoy en el mero centro, lo que suele decirse, en el meollo,

12:19 post meridiem, de Marrón a Cují.

Imagina una suerte de laberinto que no tiene bestia agazapada al fondo

sino una serie de tiendecillas en las que cada cual grita lo suyo

al son de un estruendoso hilo musical (p. 29)

El remate no puede ser más elocuente: “Las cosas se desgajan, el centro no puede contenerlas”. Un vocablo como centro se expande hasta mostrar sus ángulos variados; la referencia al downtown de Caracas, por ejemplo, señala menos una precisión geográfica que un resabio histórico—aquella zona fue el origen de la ciudad, pero ya no demarca el punto de irradiación. La imagen del laberinto es conveniente: la misma arquitectura de Tribu no favorece la busca de un instante inicial de ordenación (la Urszene poética, digamos), elige el programa de una cadena de estancos dispersos, llenos del eco de todo lo citado y de lo imaginado por primera vez—si eso fuera posible. No hay rastro de Teseo ni del Minotauro; el Patrimonio, el Padre, el Mito, la Cultura son ahora también ruido blanco que se transmite desde la periferia.

Sin embargo, esa música que viene del margen está compuesta, paradójicamente, siguiendo en algo los atributos de una salmodia. La de Gabriela Kizer es una escritura que implosiona: revestida de canto, constantemente pone en entredicho las virtudes del canto (“Yo había encontrado tres palabras, pero lo que ellas designaban estaba roto”, p.30). En el quiebre que media entre la dicción y sus medidas se juega la posibilidad de una poesía que no renuncia a revaluar el ritmo del texto ni la postura frente a aquello heredado. Un poema que logre ser simultáneamente nada y esotro, como en la sugerencia de San Juan de la Cruz (p. 51), tiene que ser un modelo de búsqueda y un asombroso logro inobjetable.

Luis Moreno Villamediana

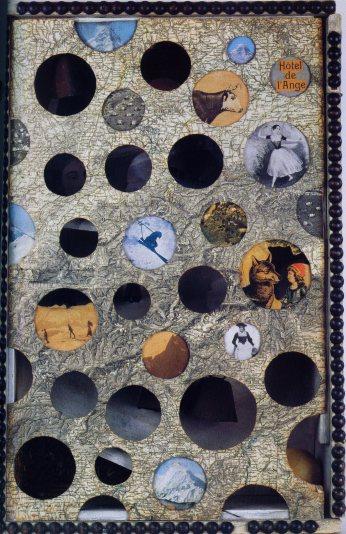

Ilustración: “Swiss Shoot the Chutes”, Joseph Cornell