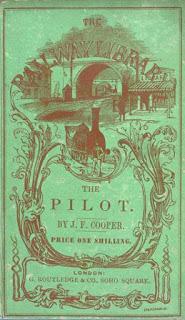

Una de las mayores ventajas de viajar en tren es que nos brinda un rato propicio a la relajación y a olvidarnos del resto del mundo (o así era, al menos, antes del advenimiento de los móviles). Mientras nos hallamos en tránsito, ni aquí ni allí, cómodamente arrellanados en nuestra butaca, podemos decidir en qué vamos a emplear ese espacio de tiempo vacío: dormitar, admirar el paisaje, hacer crucigramas o sumirnos en la lectura. Diríase que la alternativa de darle palique a los otros viajeros, ese recurso tan utilizado en las novelas, ha caído en desuso, junto con la tradicional fiambrera y chorizo del pueblo que ya nadie lleva consigo. Es más, ahora que tantas de nuestras ciudades están unidas por cómodos y raudos AVE, corremos el riesgo de llegar a nuestro destino sin haber podido terminar el crucigrama. Antes de la era del ferrocarril -un par de fechas para que se sitúen: en Gran Bretaña, la primera línea regular de pasajeros, entre Liverpool y Manchester, se inauguró en 1830; en España, el primer trayecto en tren (Barcelona-Mataró) se realizó en 1848- tanto confort era impensable. Los coches de caballos, las diligencias o las tartanas, el transporte terrestre más habitual, transitaban por caminos irregulares y, a menudo, en muy mal estado, de modo que los sufridos viajeros, zarandeados durante todo el trayecto, se conformaban con no llegar del todo molidos. Por supuesto, nada de leer durante el viaje, el bamboleo lo hacía inviable. El ferrocarril, pues, abrió nuevos horizontes. No sólo trajo una inusitada libertad de movimientos -el duque de Wellington manifestó su preocupación de que los trenes "animarían a las clases bajas a deambular sin objetivo fijo por todo el país"; ¡si nos viera ahora!-, sino que inauguró una nueva tendencia: leer en el tren. George Routledge, un editor con mucha vista, decidió explotar este filón creando una "Railway Library", libros baratos, de tapa blanda, que se podían adquirir a precios módicos en las propias estaciones (los quioscos donde se vendían eran propiedad de otro emprendedor comerciante, W. H. Smith, que con ellos puso los cimientos de un imperio en la venta de libros que ha perdurado hasta nuestros días).

El dibujo de la portada no deja lugar a dudas.Ahí está todo: las vías, el tren, e incluso el quiosco

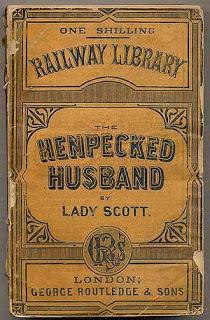

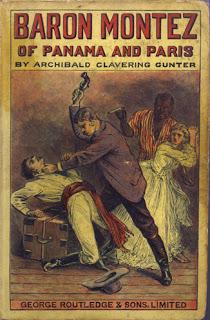

Con el tiempo, la presentación de estos volúmenes se fue sofisticando. Este último es de 1893.

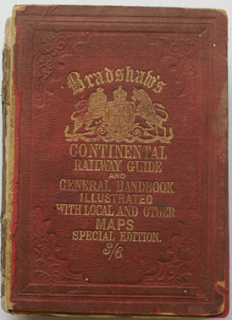

Una idea brillante, que conquistó de inmediato al público. Al principio se limitaba a ofrecer novelas ya populares -sólo que a precios asequibles-, como las de Bulwer-Lytton (¿recuerdan Los últimos días de Pompeya?), pero el éxito pronto le llevó a ampliar su selección. En las estaciones se podía encontrar de todo, desde los poemas de Lord Byron hasta ediciones baratas de Shakespeare, junto a novelitas románticas o góticas. Durante un periodo de cincuenta años, se publicaron más de mil doscientos títulos en este formato. A las novelas tradicionales se les añadieron las selecciones de textos creadas específicamente para leer en el tren, como The Railway Anecdote Book (aparecido en 1850) o las Selections in Prose and Verse and Readings for Railways, de Leigh Hunt (1854). Además, la popularización del ferrocarril trajo consigo otro tipo de publicaciones, menos previsibles. Para disfrutar de la libertad que proporcionaba este nuevo medio de transporte, los viajeros debían aceptar una limitación: había que atenerse a unos horarios. Los de las diligencias eran, por necesidad, aproximados. Era imposible saber exactamente cuánto iba a durar el trayecto y, así, los folletos que los anunciaban estaban llenos de vaguedades como "el viaje dura unos dos días" o "la llegada será, Dios mediante, antes de la puesta del sol"... Con los trenes, en cambio, los horarios fijos se volvieron esenciales. Como esencial era que todas las localidades emplearan los mismos parámetros temporales, cosa que antes no sucedía: cada localidad se regía por la hora solar, que variaba según ésta se encontrase más al este o al oeste. Finalmente, hubo que llegar al acuerdo de que todos los trenes adoptarían el horario de Londres (aunque hasta 1884 no se pactó en una conferencia internacional en Washington que el de Greenwich se convertiría en el meridiano cero). En consecuencia, para que los viajeros estuviesen avisados y supiesen a qué atenerse, comenzaron a aparecer horarios de trenes impresos. En 1840 se publicaron los primeros y, pocos años después, casi todos los hogares de clase media disponían de un ejemplar del famoso Bradshaw's.

La importancia de estas relaciones de horarios queda patente en la frecuencia con que las novelas de la época hacen referencia a ellos. Si leen con atención el Drácula de Bram Stoker (publicado en 1897), verán como Mina Harker -paradigma de la mujer moderna- es admirada por sus compañeros por su conocimiento de dichos horarios, cuyo estudio le permite además resolver algunos de los problemas de la trama. El doctor Watson, el ayudante de Sherlock Holmes, también es un buen conocedor de estos horarios y ambos investigadores utilizan con frecuencia el tren para realizar sus pesquisas.

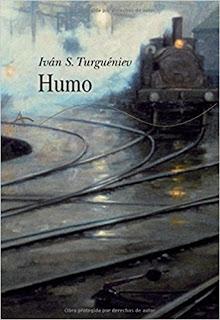

Desde entonces, la relación de los trenes con la literatura ha sido siempre abundante. Sin rompernos la cabeza, podemos citar al menos una docena de obras que transcurren en un tren o en las que los trenes juegan un papel relevante, desde Extraños en un tren de Patricia Highsmith a Humo de Turgénev; de Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, a El viejo expreso de la Patagonia, de Paul Theroux, sin olvidar, claro, a Anna Karénina. El tren nos transporta, así, en más de un sentido. ¿Habrá algo más libresco que leer una novela sobre trenes en un tren?