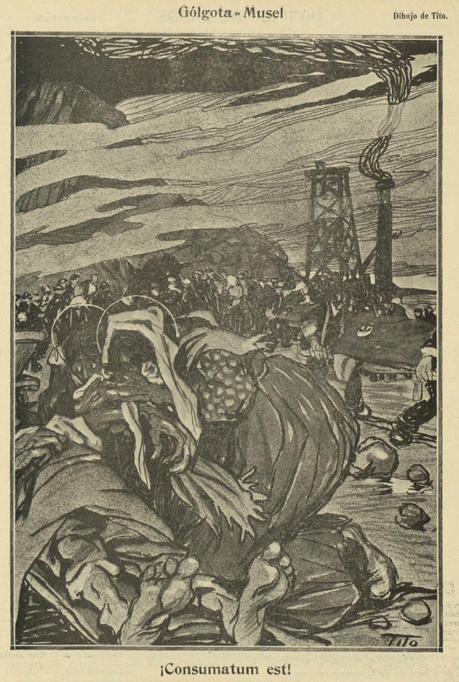

Paró de llover a cinco minutos de la voladura. El olor a salitre y humedad inundó el ambiente abigarrado del Musel aquella tarde, y los centenares de personas que se agolpaban frente a la montaña del Tangán respiraron hondo, absorbiendo aquel aroma intenso a mar, disfrutando de la tregua climatológica y esperando el momento en que el Tangán se viniera abajo, hecho escombros, por obra y milagro de la ciencia y de la pericia de Victoriano Alvargonzález, visiblemente nervioso bajo su gorra kepis. Cuando dieron la voz de fuego y los barreneros activaron las seis toneladas de dinamita, se hizo el silencio. Instantáneamente, la tierra reventó y, tras escasos segundos de estruendo, lo inundó todo el olor metálico de la metralla, el terroso del polvo y el dulzón de la muerte. Al lado del almacén de Rolloba aterrizó una kepis cubierta de sangre. Y entonces, solo entonces, todos comenzaron a gritar.

Después de la tragedia.

Después de la tragedia.

Fue la mayor catástrofe de todas las jamás habidas en Gijón. A principios de 1913, la necesidad de escombro para la construcción de la estación marítima del puerto gijonés había hecho que se proyectase la voladura controlada del Tangán, en El Musel, para el 25 de febrero. Salió mal. Aquel día, a las seis y diez de la tarde, la dinamita fue activada y, contra todo pronóstico, desahogó en una grieta subterránea, que los ingenieros no habían podido advertir.

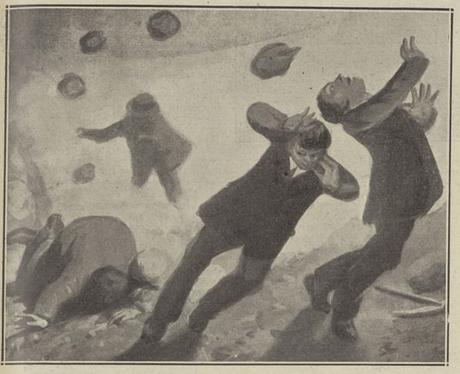

Toda la fuerza de la explosión salió por el boquete central, generándose una hondonada de más de diez metros de largo tras una detonación que, según dijo EL COMERCIO al día siguiente, había sido «como un fusilamiento»: piedras descargándose violentamente sobre el público, la tierra hundiéndose bajo los pies de los centenares de curiosos que se encontraban presenciando la voladora, el asfalto que hacía ahora las veces de metralla e incluso, llegaron a decir, brazos, piernas, torsos que, desgajados de sus correspondientes cuerpos con toda la violencia que solo pueden aportar miles de kilos de dinamita, sobrevolaron el aire.

Murieron Victoriano Alvargonzález, José Iglesias, Castor Lajo, Eulalio Lajo, Antonio García Cueto, Miguel Fernández, Castor Nieto, Lorenzo Morán, Adolfo Toral Barredo, Celestino Busto, Jacinto Pérez Aparicio, Anacleto Rico, Álvaro García, Antonio Delgado, Agustín Castro, Antonio Cueto, Alfonso Guarido, Bernabé García, Emilio García, Remigio Valverde, Eusebio Alonso y Miguel López. Con todo, pudo haber sido peor. Varios hechos providenciales hicieron que el listado de muertos «solo» ascendiera a veintidós: la voladura no había sido anunciada por la prensa, atrayendo solo a quienes, por ser trabajadores del Musel o emparentados con alguno, tenían conocimiento de ella; la lluvia y el viento, pertinaces durante todo el día, habían hecho que muchas personas se quedasen en casa y, milagrosamente, las casetas que guardaban pistones de dinamita en los alrededores no fueron alcanzadas por las piedras, evitándose así explosiones paralelas a la principal. Aun así, aquel día se llenaron los hospitales: más de medio centenar de personas, entre heridos y muertos, colapsarían las ambulancias y las camas del hospital de Caridad, en la calle Jovellanos

Los primeros cadáveres fueron encontrados cuando aún iluminaba, aunque ya muy tenuemente, la luz del sol. Aparecieron al lado de las casetas del contratista Alvargonzález, dedicadas al almacén de cemento y herramienta, que quedaron destrozadas por completo. Allí, sin piernas y sin cabeza, pero sosteniendo todavía con fuerza el sombrero en una mano, encontraron el cuerpo del chófer de Alvargonzález; a su lado, con el reloj parado a las seis en punto de la tarde, reposaba el del obrero Antonio García. Fueron solo los primeros. Durante toda la noche, el Juzgado de Guardia trabajó sin descanso, y con no pocas dificultades técnicas, para encontrar los restos de todos los demás: obreros, Guardia Civil y bomberos removieron las rocas durante horas, iluminados apenas por la tenue luz de las lámparas de esquisto y acetileno y al compás de los chillidos de dolor de los familiares de quienes, aquella tarde, no habían vuelto a casa.

La desgracia, tan tristemente necesaria a veces para toparnos de bruces con la realidad, pondría de relieve las carencias económicas de la sanidad gijonesa. Aquella noche, todos los médicos de la población se prestaron voluntarios para atender a los heridos. Pico, Olañeta, Viña, Fernández Acebal, Población, González, Escalera, Balbuena y Fournier, Ortega y Falo, Toral, Trapote y Cifuentes e incluso Cadenaba, cangués pero que pasaba unos días de asueto en Gijón, se presentaron en la Casa de Socorro y curaron heridas, operaron cabezas y amputaron piernas sin tener cómo: ni material, ni camas suficientes, ni personal, ni nada. Los reporteros de EL COMERCIO, que durante días visitarían a los enfermos, fueron testigos de cómo se amputaba una pierna necrosada a Juan Álvarez, peón, sin anestesia y en medio de gritos de dolor. No había dinero para narcóticos y, en medio de la desesperación, los doctores rogaron que todo aquel que tuviera bebidas alcohólicas en su casa, cuanto peores mejor, las donase para adormecer, al menos, a los agonizantes y a los operados. En un primer viso de lo que sería uno de los mayores movimientos de solidaridad que conoció Gijón en su historia, el Club de Regatas cedió todo su mueble bar a los enfermos, botellas de champagne (se daba como reconstituyente, en cucharadas, a quienes flaqueaban de fuerza) incluidas.

No fueron los únicos. Durante semanas, los telegramas de apoyo inundaron la villa de Jovellanos, las suscripciones populares consiguieron recoger miles de pesetas para las víctimas más necesitadas y los artistas, que el día de la tragedia habían suspendido sus funciones para ir a enterarse de qué era lo que generaba tanto revuelo en las calles, actuaron gratis para recaudar fondos en el Dindurra y en el Jovellanos, tocaron en el funeral de las víctimas e incluso llegaron a organizarse corridas de toros benéficas para socorrer a las familias de los muertos. La desgracia llevó a conocer otras: la de Lorenzo Morán, uno de los fallecidos, con cuyo sueldo se sostenían su hija Águeda y sus dos nietas, después de ser abandonadas por su marido y padre; o la de Jacinto Pérez, que vivía en una casa en Jove donde ni siquiera había camas.

Miseria y dolor que, aunque no del todo, consiguió aplacar la solidaridad de las más de treinta mil personas que asistieron al funeral de las víctimas y que presidió el rey Alfonso XIII, representado por el Ministro de Fomento. El 27 de febrero, todas las víctimas menos dos (Eusebio Alonso murió aquella misma tarde, y la muerte de Miguel Fernández fue reclamada por su familia como parte también de la desgracia días después) se enterraron con honores en Ceares, tras una multitudinaria procesión que, bajo la llovizna, fue parando por toda la ciudad. Los acompañaban personalidades, familias, curiosos, autoridades, la banda de música y el orfeón; la compañía eléctrica suministró luz durante todo el recorrido a la comitiva y, al día siguiente, en la Casa de Socorro, el más animoso de todos los heridos, el vasco Tomás Amutio, pidió a los reporteros de EL COMERCIO un ejemplar del periódico para leer en voz en alta todos los detalles del funeral a sus compañeros.

Los féretros fueron diecinueve, los muertos veintiuno o veintidós, según se interprete la historia. Ocurrió que, en los primeros días de la tragedia, un niño llamado Julián Miñambres, que se curaba de sus heridas en la Casa de Socorro, aseguró que uno de los muertos, Castor Nieto, era su padrastro por unión con Modesta, su madre natural. Otro Castor, en esta ocasión de apellido Lajo, aparece en la lista de muertos –que, sin embargo, la prensa mantiene en número de veintiuno- solo una vez que se certifica que hay dos mujeres que reclaman ser viudas de un hombre llamado Castor. ¿Fue confusión de los reporteros? ¿Existieron dos Castores o solamente uno? Poco importa ya. Ambas mujeres fueron socorridas por la solidaridad vecinal y Eulalio Lajo, el hijo del segundo Castor, enterrado junto a su padre. Aquel día debía partir de vuelta al servicio militar tras unos días de permiso en Gijón; había ido a ver la voladura, por entretenimiento, con su familia. La peor de las tragedias (la accidental, la que no tiene más culpables que la mala suerte) hizo que aquello fuera lo último que hicieran juntos.