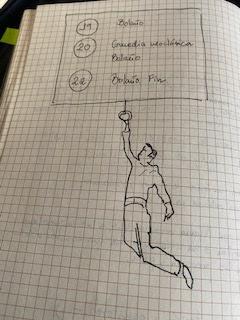

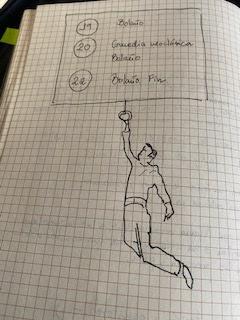

Una de las primeras frases que he escuchado esta mañana ha sido de la escritora Leila Guerriero que, en su píldora de A vivir que son dos días, ha dicho: «Pasar dos años convenciéndonos de que el cuerpo del otro es un peligro tendrá efectos colaterales gigantescos». Desde luego no ha sido lo mejor para afrontar un luminoso domingo, y, ciertamente, todo desde ese momento ha tenido un barniz de comprensible melancolía, desde la imagen de algunos paseantes durante el paseo observados por las miradas piadosas de sus perros, hasta la lectura de la prensa, que siempre nos trae anomalías (Enric González, dixit), como leer a un desconcertado Claudio Magris hablar de la lectura falsa para matar el tiempo durante los peores meses del desastre. Así que todo el día preocupado por el cuerpo del otro del que hablaba esta mañana Leila Guerriero mirando con asombro a una pareja abrazarse o besarse. He recordado algunos momentos muy frustrantes por no estrecharme con seres queridos en el pasillo de un hospital o en la terminal de un aeropuerto en despedidas distintas en las que la responsabilidad se sobrepuso al deseo. Una lástima que me ha acompañado todo el día desde eso de que el cuerpo del otro lleva tanto tiempo siendo un peligro, y que he ido mitigando, hora a hora, con lecturas y con los preparativos de las clases de la semana —he hecho un croquis para la imagen—, y quedo a la espera, si no están aquí ya, si no han tomado esta parte, como en el cuento de Cortázar, de los efectos colaterales gigantescos. Por último, y para compensar, recordaré una anécdota ajena que me encanta, y que conozco desde mucho antes de la última vez que la contó Javier Cámara en televisión. El actor, cuando llegó a Madrid desde su pueblo riojano, al entrar en el primer vagón de metro lleno de gente, dijo: «Buenos días».

Una de las primeras frases que he escuchado esta mañana ha sido de la escritora Leila Guerriero que, en su píldora de A vivir que son dos días, ha dicho: «Pasar dos años convenciéndonos de que el cuerpo del otro es un peligro tendrá efectos colaterales gigantescos». Desde luego no ha sido lo mejor para afrontar un luminoso domingo, y, ciertamente, todo desde ese momento ha tenido un barniz de comprensible melancolía, desde la imagen de algunos paseantes durante el paseo observados por las miradas piadosas de sus perros, hasta la lectura de la prensa, que siempre nos trae anomalías (Enric González, dixit), como leer a un desconcertado Claudio Magris hablar de la lectura falsa para matar el tiempo durante los peores meses del desastre. Así que todo el día preocupado por el cuerpo del otro del que hablaba esta mañana Leila Guerriero mirando con asombro a una pareja abrazarse o besarse. He recordado algunos momentos muy frustrantes por no estrecharme con seres queridos en el pasillo de un hospital o en la terminal de un aeropuerto en despedidas distintas en las que la responsabilidad se sobrepuso al deseo. Una lástima que me ha acompañado todo el día desde eso de que el cuerpo del otro lleva tanto tiempo siendo un peligro, y que he ido mitigando, hora a hora, con lecturas y con los preparativos de las clases de la semana —he hecho un croquis para la imagen—, y quedo a la espera, si no están aquí ya, si no han tomado esta parte, como en el cuento de Cortázar, de los efectos colaterales gigantescos. Por último, y para compensar, recordaré una anécdota ajena que me encanta, y que conozco desde mucho antes de la última vez que la contó Javier Cámara en televisión. El actor, cuando llegó a Madrid desde su pueblo riojano, al entrar en el primer vagón de metro lleno de gente, dijo: «Buenos días».

Revista Cultura y Ocio

Una de las primeras frases que he escuchado esta mañana ha sido de la escritora Leila Guerriero que, en su píldora de A vivir que son dos días, ha dicho: «Pasar dos años convenciéndonos de que el cuerpo del otro es un peligro tendrá efectos colaterales gigantescos». Desde luego no ha sido lo mejor para afrontar un luminoso domingo, y, ciertamente, todo desde ese momento ha tenido un barniz de comprensible melancolía, desde la imagen de algunos paseantes durante el paseo observados por las miradas piadosas de sus perros, hasta la lectura de la prensa, que siempre nos trae anomalías (Enric González, dixit), como leer a un desconcertado Claudio Magris hablar de la lectura falsa para matar el tiempo durante los peores meses del desastre. Así que todo el día preocupado por el cuerpo del otro del que hablaba esta mañana Leila Guerriero mirando con asombro a una pareja abrazarse o besarse. He recordado algunos momentos muy frustrantes por no estrecharme con seres queridos en el pasillo de un hospital o en la terminal de un aeropuerto en despedidas distintas en las que la responsabilidad se sobrepuso al deseo. Una lástima que me ha acompañado todo el día desde eso de que el cuerpo del otro lleva tanto tiempo siendo un peligro, y que he ido mitigando, hora a hora, con lecturas y con los preparativos de las clases de la semana —he hecho un croquis para la imagen—, y quedo a la espera, si no están aquí ya, si no han tomado esta parte, como en el cuento de Cortázar, de los efectos colaterales gigantescos. Por último, y para compensar, recordaré una anécdota ajena que me encanta, y que conozco desde mucho antes de la última vez que la contó Javier Cámara en televisión. El actor, cuando llegó a Madrid desde su pueblo riojano, al entrar en el primer vagón de metro lleno de gente, dijo: «Buenos días».

Una de las primeras frases que he escuchado esta mañana ha sido de la escritora Leila Guerriero que, en su píldora de A vivir que son dos días, ha dicho: «Pasar dos años convenciéndonos de que el cuerpo del otro es un peligro tendrá efectos colaterales gigantescos». Desde luego no ha sido lo mejor para afrontar un luminoso domingo, y, ciertamente, todo desde ese momento ha tenido un barniz de comprensible melancolía, desde la imagen de algunos paseantes durante el paseo observados por las miradas piadosas de sus perros, hasta la lectura de la prensa, que siempre nos trae anomalías (Enric González, dixit), como leer a un desconcertado Claudio Magris hablar de la lectura falsa para matar el tiempo durante los peores meses del desastre. Así que todo el día preocupado por el cuerpo del otro del que hablaba esta mañana Leila Guerriero mirando con asombro a una pareja abrazarse o besarse. He recordado algunos momentos muy frustrantes por no estrecharme con seres queridos en el pasillo de un hospital o en la terminal de un aeropuerto en despedidas distintas en las que la responsabilidad se sobrepuso al deseo. Una lástima que me ha acompañado todo el día desde eso de que el cuerpo del otro lleva tanto tiempo siendo un peligro, y que he ido mitigando, hora a hora, con lecturas y con los preparativos de las clases de la semana —he hecho un croquis para la imagen—, y quedo a la espera, si no están aquí ya, si no han tomado esta parte, como en el cuento de Cortázar, de los efectos colaterales gigantescos. Por último, y para compensar, recordaré una anécdota ajena que me encanta, y que conozco desde mucho antes de la última vez que la contó Javier Cámara en televisión. El actor, cuando llegó a Madrid desde su pueblo riojano, al entrar en el primer vagón de metro lleno de gente, dijo: «Buenos días».