«Cuando los historiadores del futuro observen nuestra época y traten de encontrar el primer destello de la inteligencia artificial, es muy posible que lo hallen en una jugada de la segunda partida entre Lee Sedol y AlphaGo, que tuvo lugar el 10 de marzo de 2016: el movimiento 37.Fue una novedad maravillosa, un quiebre radical con la tradición y la sabiduría acumuladas durante miles de años. Porque no se pareció a nada que una computadora hubiese hecho antes, y fue distinto de todo lo que los seres humanos habían considerado hasta entonces. Quienes vieron el movimiento, ya fuera en directo en el hotel Four Seasons de Seúl, por la televisión o a través de internet, atisbaron, sin saberlo, un pequeño adelanto de un futuro que se abalanza sobre nosotros, un futuro que permanece lejano, aunque ya afecta al presente de múltiples formas. Es un porvenir que inspira terror y esperanza. Algunos creen que hay que recibirlo con los brazos abiertos, mientras que otros piensan que debemos resistir a ese sueño alocado y asegurarnos de que la caja de Pandora se mantenga cerrada. Podemos luchar o rendirnos, pero su heraldo, la primera señal de la tormenta que se avecina, ya llegó: fue el sonido, apenas perceptible, de una piedra de pizarra negra puesta sobre un tablero de madera en el lugar indicado por un tipo de inteligencia que podría llegar a rivalizar con la nuestra».

Así se vivió ese torneo, como una batalla épica entre el ser humano y la inteligencia artificial. Representando a nuestra especie: Lee Sedol, maestro de Go 9.º dan, apodado la piedra fuerte, «el jugador más creativo de su generación, y el único ser humano que ha vencido a un sistema avanzado de inteligencia artificial durante un torneo profesional», aunque por entonces no la había vencido, pues aún no se había enfrentado a ella; representando el imparable avance tecnológico: AlphaGo, «una creación de Demis Hassabis, un niño prodigio del norte de Londres que a los cuatro años de edad vio a su padre jugando al ajedrez contra su tío, y les preguntó si acaso podían enseñarle cómo mover las piezas por el tablero. A las dos semanas ninguno de ellos podía vencer al chico».

Cuando se produce ese torneo de Go a cinco partidas entre Seedol y AlphaGo, a pesar de que apuntaba maneras, hace años que Hassabis ha abandonado su sueño de convertirse en campeón mundial de ajedrez. En su más temprana adolescencia descubre su auténtica pasión. Lo que ansiaba era «crear una nueva mente, más fuerte, más rápida y más extraña que todo lo conocido», y para conseguir su objetivo estudió y trabajó con ahínco y puso toda su capacidad intelectual al servicio de ese sueño. En 2010 funda, junto con dos amigos, «DeepMind, una empresa cuyo objetivo declarado era «crear la inteligencia artificial general y luego usarla para resolver todo lo demás»». Al principio, ningún inversionista quería asumir el riesgo de enrolarse en un proyecto tal como es una empresa de investigación pura sin beneficios a corto plazo, pero Hassabis apuesta fuerte y consigue seducir a Peter Thiel, confundador de PayPal y primer financiero externo de Facebook, y, «con Thiel a bordo, el dinero empezó a fluir: en 2014, Elon Musk de Tesla y Jaan Tallinn de Skype invirtieron en DeepMind, y luego Google adquirió la compañía por más de 625 millones de dólares estadounidenses, inundándola con dinero pero dejando el control creativo en manos de sus fundadores. Después de la adquisición –el pago más grande hasta esa fecha para una empresa británica nueva basada completamente en la ciencia–, todos se preguntaron qué haría DeepMind para cumplir su promesa de crear una inteligencia artificial general. Hassabis ni siquiera había terminado de contratar a su equipo cuando ya circulaban rumores en internet sobre una futura rebelión de las máquinas. Pero la gente más seria se preguntaba en qué se iban a enfocar. ¿Entrenarían a una inteligencia artificial para diagnosticar el cáncer? ¿Tratarían de resolver la fusión nuclear? ¿Intentarían crear una nueva tecnología de comunicación? Los especialistas se enfrascaron en acaloradas discusiones, cada uno hacía su apuesta sobre dónde era más probable encontrar una veta de oro, pero Hassabis no tenía ninguna duda: comenzarían con un juego, el más complejo y profundo que la humanidad ha concebido. El Go».

Cuando se produce ese torneo de Go a cinco partidas entre Seedol y AlphaGo, a pesar de que apuntaba maneras, hace años que Hassabis ha abandonado su sueño de convertirse en campeón mundial de ajedrez. En su más temprana adolescencia descubre su auténtica pasión. Lo que ansiaba era «crear una nueva mente, más fuerte, más rápida y más extraña que todo lo conocido», y para conseguir su objetivo estudió y trabajó con ahínco y puso toda su capacidad intelectual al servicio de ese sueño. En 2010 funda, junto con dos amigos, «DeepMind, una empresa cuyo objetivo declarado era «crear la inteligencia artificial general y luego usarla para resolver todo lo demás»». Al principio, ningún inversionista quería asumir el riesgo de enrolarse en un proyecto tal como es una empresa de investigación pura sin beneficios a corto plazo, pero Hassabis apuesta fuerte y consigue seducir a Peter Thiel, confundador de PayPal y primer financiero externo de Facebook, y, «con Thiel a bordo, el dinero empezó a fluir: en 2014, Elon Musk de Tesla y Jaan Tallinn de Skype invirtieron en DeepMind, y luego Google adquirió la compañía por más de 625 millones de dólares estadounidenses, inundándola con dinero pero dejando el control creativo en manos de sus fundadores. Después de la adquisición –el pago más grande hasta esa fecha para una empresa británica nueva basada completamente en la ciencia–, todos se preguntaron qué haría DeepMind para cumplir su promesa de crear una inteligencia artificial general. Hassabis ni siquiera había terminado de contratar a su equipo cuando ya circulaban rumores en internet sobre una futura rebelión de las máquinas. Pero la gente más seria se preguntaba en qué se iban a enfocar. ¿Entrenarían a una inteligencia artificial para diagnosticar el cáncer? ¿Tratarían de resolver la fusión nuclear? ¿Intentarían crear una nueva tecnología de comunicación? Los especialistas se enfrascaron en acaloradas discusiones, cada uno hacía su apuesta sobre dónde era más probable encontrar una veta de oro, pero Hassabis no tenía ninguna duda: comenzarían con un juego, el más complejo y profundo que la humanidad ha concebido. El Go».Supongo que lo más parecido que tenemos al Go en la cultura occidental es ese ajedrez del que Demis Hassabis fue niño prodigio. Sin embargo, dista un abismo entre ambos juegos. En el Go se parte de un tablero vacío; todas las piezas tienen el mismo valor, por lo que no se puede calcular el valor intrínseco de cada una de ellas sino que su importancia depende de su posición en el tablero, de su conexión con el resto de fichas y de los espacios vacíos a su alrededor; además, la combinación de jugadas permitidas dan lugar a una cantidad posible de partidas tal que nadie supo calcularla con exactitud hasta 2016 y la cifra resultante es «tan vasta que es físicamente imposible escribirla en su forma decimal completa, ya que para hacerlo necesitaríamos más espacio del que hay disponible en todo el universo». Más que un juego de estrategia o un deporte, el Go es un arte, pero no un arte cualquiera sino un arte milenario, pues «los seres humanos han jugado al Go durante más de tres mil años. Es el juego más antiguo de la humanidad, y el más estudiado de todos». Para Lee Seedol es, «ante todo, una forma de entender el mundo: su infinita complejidad era el mejor espejo de cómo funcionaba nuestra mente, mientras que sus acertijos y laberintos, aparentemente insondables, lo convertían en la única creación humana capaz de rivalizar con el orden, la belleza y el caos de nuestro universo: «Si alguien fuese capaz de comprender el Go totalmente –y con eso no me refiero solo a las posiciones de las piedras y la forma en que se relacionan entre sí, sino también a los patrones ocultos, prácticamente imperceptibles, que surgen por debajo de esas formaciones cambiantes–, creo que sería lo mismo que entrar en la mente de Dios»». De ese mismo Dios innombrable y por tanto nombrado como Hashem de cuya mente Gábor Szegő, primer maestro de John von Neumann, autor, entre otros muchos artículos y estudios, de dos manuscritos inacabados que llevan por título Máquinas de cálculo y el cerebro: sobre los mecanismos del pensamiento y la Teoría de los autómatas autorreplicantes, los cuales Demis Hassabis estudiaría en 2007 durante su doctorado en neurociencia, creía —el bueno de Gábor Szegő—que las matemáticas eran lo más cerca de esta (de la mente de Dios) que el hombre podría llegar.

El Go es obsesivo. Así lo describe el físico Richard Feynman. «Parece tan sencillo. Te podría enseñar las reglas en cinco minutos. Todo lo que tienes que hacer es poner fichas blancas o negras en una casilla para rodear las de tu oponente y controlar todo el territorio que puedas. Suena simple, pero es endemoniadamente complejo, tanto que hace que el ajedrez parezca un juego de niños. Tiene un extraño encanto. Se te mete en la cabeza, yo casi no podía pensar en otra cosa. Empiezas a jugar en sueños. Siempre está ahí, en alguna parte de tu mente, corriendo en segundo plano, sin importar lo que estás haciendo». Feynman llegó a ser bastante bueno, pero el mejor jugador de Los Álamos era Oppenheimer, el conocido como padre de la bomba atómica.

El emperador Yao tal y como fue imaginado por el pintor

de la dinastía Song Ma Lin. En el prólogo a la tercera

parte de Maniac Benjamín Labatut ficciona la leyenda

según la cual «el legendario emperador Yao inventó el

juego de Go para iluminar a su hijo, Danzhu».

Trabajo en dominio público.

«Fue el ser humano más inteligente del siglo XX». «Un extraterrestre entre nosotros» (y hay que tener en cuenta que ese nosotros incluye un elenco nada despreciable de ilustres y reputados matemáticos y físicos, varios de ellos reconocidos, además, con el Premio Nobel). Así se define en el libro que os traigo hoy a John von Neumann. El matemático húngaro fue «el genio que [...] había prometido un control divino sobre el clima del planeta, el mismo que creó la primera computadora moderna, las bases matemáticas de la mecánica cuántica, la teoría de los juegos y del comportamiento económico y las ecuaciones para la implosión de la bomba atómica, el profeta que anunció la llegada de la inteligencia artificial, las máquinas autorreplicantes, la vida digital y la singularidad tecnológica». La suya fue una inteligencia excepcional y, aun así —o precisamente por ello—, «esa facilidad de pensamiento también tenía su lado oscuro. Una falta de ponderación que nunca vi en otros hombres de ese calibre», tal y como en este libro relata Richard Feynman, o, como tristemente recuerda Gábor Szegő, «una inteligencia siniestra, mecánica, una mente que carecía de los frenos que limitan al resto de los seres humanos».

La ambición y los sueños de John von Neumann no tuvieron más freno que la muerte que lo igualó al resto de los mortales y que por todos los medios intentaron evitar los altos cargos guvernamentales y militares de los Estados Unidos a los que se les acababa la gallina de los huevos de oro. Si fue mayor su ambición y fue indiferente a los males que podrían desatarse al ponerse en funcionamiento la caja de Pandora que era su cerebro o si fueron mayores sus sueños y quizá se trataran estos «de aquellas cosas que se adelantan de tal manera a su tiempo que es como si nos hubiesen llegado desde el futuro, ideas que requieren que el árbol de la ciencia crezca para que frutos tan raros puedan madurar y caer a la tierra» es algo que se llevó a la tumba no pudiendo así degustar esos frutos que tanto se afanó en sembrar.

«Una vez, [rememora el físico y matemático Eugene Winger, amén de amigo desde la infancia de John von Neumann], cuando estábamos discutiendo sus teorías de disuasión nuclear, me preguntó si acaso sabía lo que quedó dentro de la caja de Pandora después de que ella la abriera y dejara salir todos los males al mundo. «Ahí mismo», me dijo, «en el fondo de la jarra (porque era una gran urna, o una jarra, ¿sabes?, nunca fue una caja), allí abajo, esperando en silencio y con suma obediencia, estaba Elpis, a quien muchos consideran la daimona de la esperanza, contraparte de Moros, espíritu de la perdición y el destino, pero a mi parecer, una traducción mejor y más precisa de su nombre y naturaleza sería nuestro concepto de la expectativa. Porque nunca sabemos lo que viene después del mal, ¿no es cierto? Y muchas veces las cosas más letales, aquellas que poseen el poder suficiente para destruirnos, pueden ser, con el paso del tiempo, los instrumentos de nuestra salvación.» Le pregunté por qué los dioses dejaron salir todos los males, los dolores y las enfermedades para que rondaran libres mientras mantenían a la esperanza (o la expectativa, según él) atrapada dentro de la jarra. Se arregló el cabello, me guiñó un ojo y me dijo que los dioses saben cosas que nosotros jamás podremos saber. Y eso es exactamente lo que yo siento por Jancsi, y la razón por la cual siempre me he negado a condenarlo. No puedo juzgarlo con demasiada severidad, porque creo que una mente como la suya –de una lógica inexorable– tiene que haberle permitido entender y aceptar muchas cosas que la mayor parte de nosotros jamás podríamos llegar a comprender, puesto que no somos siquiera capaces de reconocer su existencia. Él no veía el mundo como el resto de las personas, y eso teñía sus juicios morales».

Delante de la MANIAC, y de izquierda a derecha: Julian Bigelow, ingeniero informático que fuera la mano derecha de Neumann en la construcción de la computadora (suyas son en el libro que nos ocupa, por obra y gracia de Benjamin Labatut, las palabras inmediatas a esta fotografía); Herman Goldstine; J. Robert Oppenheimer, director del Instituto de Estudios Avanzados de Princenton durante los años en que se construyó la MANIAC; y John von Neumann. Fotografía de Ibigelow bajo licencia CC BY-SA 3.0 DEED.

«Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer.Así bautizamos a nuestra máquina.El analizador matemático, integrador numérico y computadora.Pero nadie nunca la llamó así.La llamábamos MANIAC».

Vuelvo con esta lectura —aunque sea durante un rato — y bien encantada de hacerlo al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Allí es donde John von Neumann crea la MANIAC. No es la primera máquina computadora de la historia. Sí es la primera computadora que trabaja con la misma arquitectura que siguen utilizando los ordenadores en la actualidad. «Johnny creó» esa «arquitectura. El marco lógico. El mismo que todos tienen en su computadora. No ha cambiado en absoluto. Muy simple. Solo cinco partes. Mecanismos de entrada y salida y tres unidades. Una para la memoria. Otra para la lógica y la aritmética. Y la unidad de control o CPU. Así de sencillo. Pero fue un infierno lograr que funcionara».

MANIAC es la máquina creada por John von Neumann. Maniac es el título del libro que os traigo hoy. Maniac —antes de emprender su lectura— me remite a lo que de maniaco puede haber en hombres como Lee Sedol con su pasión por el Go, como Demis Hassabis con su sueño de crear una nueva inteligencia, como el propio Neumann con sus múltiples obsesiones y sus delirios autorreplicantes o como Paul Ehrenfest. Maniac comienza como lo hizo mi reseña de Un verdor terrible hace tres años (sí, vuelvo a Benjamín Labatut y bien encantada de hacerlo), es decir, con un disparo.

«En la madrugada del 25 de septiembre de 1933, el físico austriaco Paul Ehrenfest entró en el Instituto Pedagógico del profesor Jan Waterink para niños discapacitados en Ámsterdam, le disparó a Vassily, su hijo de catorce años, y luego se pegó un tiro en la cabeza.Paul falleció al instante, mientras que Vassily agonizó durante horas antes de ser declarado muerto por los mismos médicos que lo habían cuidado desde su llegada al instituto, en enero de ese año».

Si la química Clara Immerwahr se dispara en Un verdor terrible en el pecho asolada por las terribles y mortíferas consecuencias durante la Primera Guerra Mundial del gas tóxico desarrollado en el laboratorio de su marido, el también químico Fritz Haber, lo que lleva a Paul Ehrenfest a pegarse un tiro en la cabeza en Maniac es la irracionalidad recién descubierta en el funcionamiento del mundo. «Ehrenfest, quien había puesto toda su fe en la física, [...] se sentía traicionado, expulsado de un Paraíso que solo había llegado a vislumbrar desde lejos, un espacio sagrado que, debido a la influencia creciente de la mecánica cuántica y la expansión incontenible de la peste matemática, se alejaba cada vez más, hacia una oscuridad más profunda que el abismo al interior de los átomos». No reconocía la nueva ciencia nacida al albor de esos descubrimientos. Se sentía ante ella tan vulnerable como un recién nacido. La ascensión al poder de los nazis en Alemania, que pocos años después motivaría el éxodo de tantos científicos judíos —entre ellos John von Neumann— a los Estados Unidos, varios de los cuales terminarían, por cierto, trabajando en el Proyecto Manhattan, contribuiría a esa atroz sensación de inseguridad que estaba experimentando el físico y que derivó en una profunda crisis personal.

Paul Ehrenfest en su casa en junio de 1920 observando divertido a su hijo Paul Jr. sentado sobre las rodillas de su amigo Albert Einstein. Fotografía en dominio público de autor desconocido. Fuente: Rijksmuseum Boerhaave.

Curiosamente, Neumann también vivió su propia pérdida de fe. Fue un postulado del lógico Kurt Gödel el que quebrantó los sueños del que sería creador de la MANIAC de «crear axiomas que capturaran las verdades esenciales de las matemáticas, afirmaciones que no podían ser refutadas, certezas que permanecerían eternas e inmutables a lo largo del tiempo, tan sólidas como los pies de Dios. Sobre ese núcleo inamovible los matemáticos podrían construir todas sus teorías, estudiando la diversidad del cambio, analizando la belleza de la estructura y escrutando los misterios de la cantidad y el espacio, sin miedo a despertar un monstruo, alguna horrible quimera nacida de la paradoja, o una gorgona que alzaría su cabeza de serpientes desde el seno de una contradicción irresoluble, capaz de devastar el orden que habían forjado con tanto esmero». Y es que hasta hacía poco las matemáticas habían sido esa ciencia «cegadora e irrecusable, [...] considerada como la luz de la razón, una antorcha que brilla en medio de la oscuridad que nos rodea. Pero eso empezó a cambiar a principios del siglo XX. Muchos matemáticos vieron que el trono de la reina tenía grietas, y que su corona, antaño tan firme, ahora se balanceaba precariamente sobre su cabeza». Neuman, sin embargo, consiguió recobrarse de tal destronamiento y «una vez que abandonó su fe juvenil en las matemáticas se volvió más práctico y efectivo que antes, pero también más peligroso y feroz. Se liberó, en todos los sentidos. Y lo que hizo con esa libertad cambió nuestro mundo». Porque él y Ehrenfest eran muy diferentes, y mientras que del segundo se admiraba no solo su «capacidad crítica e intelectual [...], sino también algo muy distintivo: su ética (virtud que suele faltar a los titanes)», lo que el primero terminaría por considerar «una falta de ética, desde el punto de vista científico», era «no hacer lo que sabemos que es factible, sin importar cuán terribles sean las consecuencias». Dormido estaba para siempre, pues, ese sueño juvenil de no despertar el monstruo. Paul Ehrenfest se suicidó. John von Neumann fue incapaz de aceptar su inevitablemente cercana muerte.

Un verdor terrible y Maniac se parecen y a la vez son diferentes. Ambas crean una loca fusión literaria de ciencia, historia y biografía. En ambas su autor concibe piezas independientes pero interconectadas que conforman una identidad unitaria para cada uno de estos libros. Curiosamente, esa cohesión la he sentido más lograda en Un verdor terrible, cuando, sin embargo, probablemente esté más buscada en Maniac. La responsable de que me haya quedado esta sensación es la última de las tres partes en las que está dividido este libro, que es la dedicada al duelo entre Lee Seldol y AlphaGo. Tal vez esta parte me haya —gustándome mucho— gustado menos que las dos que la preceden, pero no quiero con esto que se me malinterprete ni mucho menos minusvalorarla. Mi sentimiento es algo absolutamente subjetivo y creo que está motivado por que lo que se puede vaticinar sobre lo que el autor cuenta en esta última parte no deja de ser algo futurista, pues el futuro es desconocido y por tanto no se puede interpretar ni analizar y cualquier vaticinio que se haga de él tiene un gran componente basado en nuestros miedos y esperanzas, mientras que lo narrado en las otras dos partes de este libro son hechos más lejanos en el tiempo, de los que ya hemos vivido muchas de sus repercusiones y sobre las que, por tanto, podemos reflexionar con una base más sólida. Mi sentimiento es el mismo que me dejó el final de otro libro que también me gustó muchísimo como es De animales a dioses de Yuval Noah Harari.

Bejamín Labatut me flipa. Su forma de escribir me fascina. Lo que hace conmigo es un rapto en toda regla. Encadena frases y párrafos con los que, cual si de una interminable liana de palabras se tratasen, me enreda y me envuelve. Es un auténtico embaucador. Un cuentista en la mejor acepción del término. Y aunque reconozco en él cierta tendencia al efectismo —lo que hace, al fin y al cabo, por mucha base real que tenga, es literatura de ficción— yo me dejo cautivar encantada por su canto de sirena. Me gustan los temas que trata y cómo los trata. Me interesan sobremanera las reflexiones a las que da lugar (en las que no he querido detenerme en esta reseña, pues ya hice lo propio someramente en mi reseña de Un verdor terrible y más extensamente en la biografía de J. Robert Oppenheimer escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin). Además, la lectura que nos ocupa provoca por momentos una sincera inquietud respecto al abismo que el avance de la tecnología abre frente al futuro de la humanidad y la inseguridad que nos provoca la sensación de falta de control sobre el mismo.

John von Neumann teorizó sobre la posibilidad de crear maquinas capaces de replicarse por sí mismas como si de seres vivos se tratasen. A las hipotéticas naves espaciales capaces de autorreplicarse y explorar el universo se las conoce como sondas de Von Neumann. La imagen, en dominio público, es una concepción artística de una fábrica lunar robótica con capacidad de autoexpansión. Fuente: Publicación de la conferencia de la NASA 2255 (1982), basada en el estudio de verano de Automatización avanzada para misiones espaciales NASA/ASEE Celebrado en la Universidad de Santa Clara en Santa Clara, California, del 23 de junio al 29 de agosto de 1980.

Maniac es —como su mismo autor señala en los agradecimientos— una obra de ficción basada en hechos reales. Es un tríptico que sigue el orden inverso al que yo he utilizado en esta reseña. La primera y más breve de sus partes está dedicada a Paul Ehrenfest. La segunda y más extensa —casi una novela en sí misma— está protagonizada por John von Neumann y cada uno de sus capítulos está narrado desde el punto de vista de diferentes personajes (amigos, científicos que trabajaron con él, esposas, hija, ...). Los entrecomillados que a algunos de esos personajes reales he atribuido en esta reseña son, por tanto, palabras que Benjamín Labatut pone en sus bocas (salvo los entrecomillados dentro de los entrecomillados, que me imagino que procederán de la bibliografía que el chileno haya usado para documentarse). La tercera y última parte le está destinada a Lee Sedol, ese hombre que hubo de soportar la terrible presión de representar a toda la humanidad frente a la inteligencia artificial.

No deja de parecerme algo curioso esa confrontación entre el hombre y algo creado por el hombre. Una vez asumido esto, no es algo descabellado pensar que ganase quien ganase ese torneo de Go sería un triunfo para la humanidad, si bien no niego el romanticismo inherente a la idea de que hubiera sido Lee Sedol el vencecor. Y es que «la tecnología, después de todo», y tal y como escribe John von Neuman en su última carta a Eugene Wigner (este entrecomillado que estoy interrumpiendo está entrecomillado originalmente en el libro), «es una excreción humana, y no debe ser vista como algo ajeno, como un Otro. Es una parte de nosotros, como la tela es parte de la araña. Sin embargo, parece que el progreso cada vez más rápido de los medios técnicos da muestras de estar acercándose hacia algún tipo de singularidad esencial, un punto de inflexión en la historia de nuestra raza más allá del cual los asuntos humanos tal como los conocemos no podrán continuar. El progreso se volverá tan complejo y veloz que no podremos comprenderlo. Porque el poder tecnológico en sí es un logro ambivalente, y la ciencia es neutra por completo; provee medios de control aplicables a cualquier propósito, pero permanece indiferente ante todos. Lo que crea el peligro no es el potencial destructivo particularmente perverso de un invento en específico. El peligro es intrínseco. Para el progreso no hay cura». Es una enfermedad inoculada en el hombre desde su aparición en la faz de la Tierra tan intrínsecamente unida a él como ese peligro del que estamos hablando. Es una enfermedad que incluso en ocasiones ha procurado la cura para otras enfermedades.

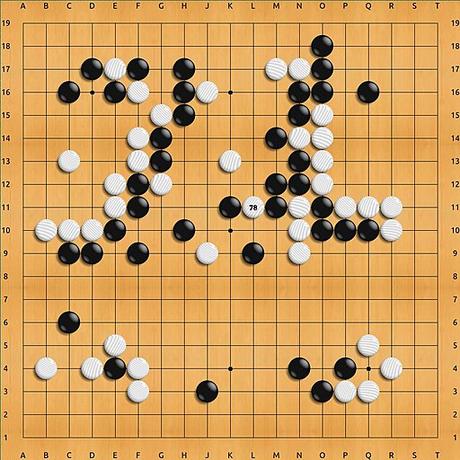

Como poder tecnológico que es, AlphaGo permaneció indiferente ante ese movimiento 37 de la segunda partida contra Sedol que él o ella misma ordenó (¿tienen sexo las máquinas y los programas informáticos o son asexuados como ese «extraño ángel que nos protege de los delirios de la razón» al que hacía alusión Oskar Morgenstern?). Sin embargo, días después, durante la cuarta de las cinco partidas de las que constaba el torneo entre hombre y máquina, tras el movimiento 78, realizado esta vez por Lee Sedol, AlphaGo entró en crisis y comenzó a delirar (sea lo que esto sea cuando hablamos de un programa informático). El dedo de Dios, en seguida se apresuró alguien a calificar esa jugada. Y realmente era un movimiento de dioses, una posición en el tablero de Go que ningún humano se hubiera atrevido a ocupar y que, sin embargo, para el conjunto de humanos significó una victoria y un tímido rayo de esperanza o, como diría John von Neumann, de expectativa. Porque el caso es que, como este le escribió a su viejo amigo, el progreso no tiene cura y que solo nos resta, por tanto, esperar, desear que ese augurio de Klára Dan, segunda esposa de Neumann, de que «una máquina sin conciencia solo puede aumentar el ritmo de nuestro progreso (o acelerar nuestra caída), pero nunca guiarlo» sea verdad y asumir que llevamos considerando enemigo al progreso a lo largo de toda nuestra historia, si bien es cierto que la creciente rapidez con la que avanza la tecnología y la falta de control sobre ella produce auténtico vértigo. Solo nos suma aceptar que el movimiento 37 fue ordenado por una aplicación de creación humana, programación humana y aprendizaje basado en jugadas de Go humanas (si bien después fue reseteada para aprender por sí misma), y recordar que un humano ejecutó el movimiento 78 porque jugaba contra una máquina, ese movimiento 78 que fue una especie de milagro, un pequeño hito quién sabe si motivado por puro azar, por una loca inspiración o por eso tan humano que es la simple desesperación, pero algo novedoso y brillante auténticamente humano que no se hubiera producido de no haber existido el acicate y el revulsivo de la inteligencia artificial. No suelo ser optimista, pero tampoco me gusta ser agorera. Sin compartir la falta de límites de John von Neumann, reivindico el reino de la expectativa, que no de la esperanza, pues creo en el poder autodestructivo del hombre tanto como en su capacidad de superación y de obrar cosas maravillosas.

«Al enfrentarse, Lee y la máquina habían superado los límites del Go, creando una belleza nueva, un raro fulgor que obedece a una lógica más poderosa que la razón, y que pronto iluminará zonas insospechadas del mundo y de nosotros mismos».

El dedo de Dios: el movimiento 78 de la cuarta partida del torneo de Go celebrado entre el 9 y el 15 de marzo

de 2016 en Seúl entre Lee Sedol y AlphaGo. Captura de pantalla de qgo que muestra el movimiento divino W78.

tomado de SGF que se encuentra en https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaGo_versus_Lee_Sedol

realizada por Axd bajo licencia CC BY-SA 4.0 DEED.

Ficha del libro:Título: ManiacAutor: Benjamín LabatutEditorial: AnagramaAño de publicación: 2023Nº de páginas: 400ISBN: 978-84-339-1100-1Comienza a leer aquí

Si te ha gustado...¿Compartes? ↓