En las afueras de Madrid, un día de fiesta nacional sin movimiento alguno, sin coches en la carretera, con más de medio país viendo procesiones y la mitad restante tumbada en la playa o de ruta por la montaña, un espectacular control de la Guardia Civil, con gran despliegue de luces, efectivos y conos, obliga a parar el autobús de la línea Sevilla-Madrid en un área de descanso de la autopista ante la estupefacción de los pasajeros. El corazón de Carlos da un vuelco y dos arcadas provenientes de lo más remoto de su mala leche le obligan a vomitar bilis. Su vómito le delata. Sabe que tiene que negarlo todo, pero su vómito está ahí, y encontrarán excusas para encarcelarlo. El taxista, los macarras del garaje, Lucas, Lázaro. La nómina de posibles chivatos es amplia y a Carlos no se le ocurre un culpable. Sí tiene claro, sin embargo, así como lo tiene Uriarte, que el control es por y para ellos, pues ni obedece a un examen rutinario ni pretende encontrar inmigrantes ilegales; servirá para dar con diez kilos de hachís. Ni un gramo más. Diez kilos que van a decomisar. Cuarenta piezas de un cuarto puestas sobre una mesa con el logotipo de la Guardia Civil como imagen de cabecera para un reportaje en una revista de actualidad. Esta última imagen se queda pegada a la mente de Carlos cuando un agente le ordena apearse del autobús.

Pocos meses antes del fatídico suceso, una de esas noches que yo, rememorando el libro de Scott Fitzgerald, denominaba suaves, Alberto me dijo que había tenido una premonición de las fuertes. Desde hacía tiempo le asaltaba una sensación de debilidad que se transmitía en forma de vibración estomacal. Achacaba este proceso psicosomático a un aviso sobre algo feo que iba a acontecer. Era como cuando, viendo un partido de fútbol por la tele, comentaba que una falta intrascendente lejos del área se convertiría en gol y, tras una serie de rebotes y carambolas inesperadas, terminaba en el fondo de la red. Lo preocupante era que la trascendencia de este suceso concernía a su existencia; Alberto estaba convencido de que iba a morir pronto. No sabía cómo ni cuándo, ni tampoco pretendía saberlo, pero sentía que no le quedaba mucho tiempo en la Tierra y, temeroso de no poder terminar su primera obra de ficción, me dejó por escrito un protocolo de actuación que yo debía seguir en caso de que a él le sucediese algo. Las indicaciones se encontraban en un archivo del que hizo dos copias: una en papel, metida en un sobre sellado con lacre, y otra en digital, almacenada en un disco duro externo. Eran documentos confidenciales que sólo yo debía abrir en caso de que le ocurriese algo. Si pasado un tiempo no había ocurrido nada, destruiría ambos documentos.

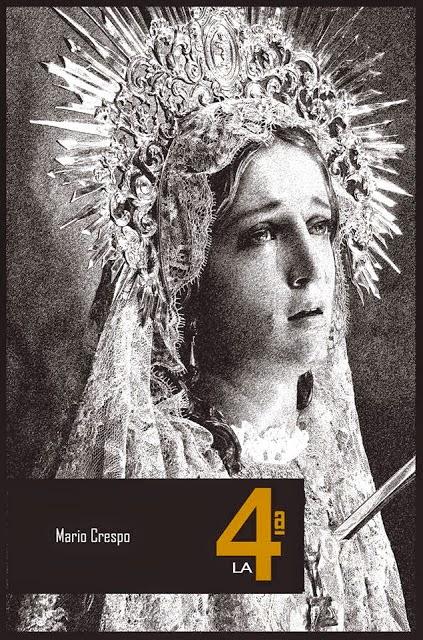

Mario Crespo. La 4ª. Ediciones Lupercalia, abril 2014. De la ilustración de cubierta: José Mesa.