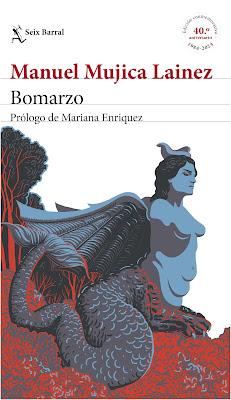

Como "novela monstruo", inspirada en la "maravilla del horror" del bosque sagrado de Bomarzo, la define en el prólogo que abre esta edición Mariana Enriquez, que evoca en él la visita que hizo en los años noventa al Parque de los Monstruos que mandó construir en 1552, cerca de Viterbo, unos 90 kilómetros al norte de Roma, el duque Pier Francesco Orsini, el inquietante y atormentado narrador-protagonista de la novela.

Otra visita a ese extraño lugar, la que hizo el 13 de julio de 1958 Mujica Lainez con el pintor Miguel Ocampo y el poeta Guillermo Whitelow, a quienes dedica la novela, fue el desencadenante del proceso de documentación y composición de Bomarzo, que escribió entre junio de 1959 y octubre de 1961.

Planteada narrativamente como las memorias del duque y ambientada en una Italia renacentista reconstruida brillantemente como un fresco histórico (con Carlos V y Cervantes, Benvenutto Cellini y Lepanto, Tiziano y Miguel Ángel, Paracelso o Cosme de Médicis) por la prosa sólida, barroca y envolvente de Mujica Lainez, Bomarzo es seguramente, junto con la admirable Zama de Antonio di Benedetto, una de las mejores novelas históricas que se hayan escrito nunca en el ámbito de la lengua española. Escrita con una ambición literaria y una potencia estilística que la distinguen de otros subproductos comerciales del género histórico, obtuvo en 1962 el Premio Nacional de las Letras en Argentina y poco después el Premio Kennedy compartido con Rayuela.

Narrada desde la perspectiva póstuma y contemporánea, de su protagonista deforme y cruel, la memoria del duque se proyecta desde una eternidad que lo sitúa por encima del tiempo, lo que le permite hablar de Shakespeare y de Toulouse-Lautrec, de Mussolini y del comunismo, de la Via della conciliazione y de Freud, de Gerard de Nerval o de los braghettoni florentinos que en 1910 cubrieron la desnudez del David de Miguel Ángel con una hoja de parra.

Es la inmortalidad profetizada en su nacimiento por el horóscopo de Sandro Benedetto, Bomarzo tiene como centro las esculturas extravagantes de su bosque sagrado, de un bosque monstruoso diseñado a imagen y semejanza del duque. Esculturas en las que la deformidad y la monstruosidad parecen ser una proyección artística de las propias deformidades físicas, de la monstruosidad ética del duque de Orsini y de sus pesadillas.

Y posiblemente ese conjunto escultórico es también más que eso: una autobiografía narrada simbólicamente en la piedra de las esculturas, que -más allá de su hermético significado y sus raíces oníricas- representan episodios significativos de la vida del Duque, que concibe y proyecta con ese propósito "el bosque de las alegorías, de los monstruos. Cada piedra encerraría un símbolo y, juntas, escalonadas en las elevaciones donde las habían arrojado y afirmado milenarios cataclismos, formarían del inmenso monumento arcano de Pier Francesco Orsini. Nadie, ningún pontífice, ningún emperador, tendría un monumento semejante. Mi pobre existencia se redimiría así, y yo la redimiría a ella, mudado en un ejemplo de gloria (...) El amor, el arte, la guerra, la amistad, las esperanzas y desesperanzas... todo brotaría de esas rocas en las que mis antecesores, por siglos y siglos, no habían visto más que desórdenes de la naturaleza. Rodeado por ellas, no podría morir, no moriría. Habría escrito un libro de piedra y yo sería la materia de ese libro impar."

Una inmortalidad que procede también de su representación pictórica, retratado por Lorenzo Lotto como el Joven gentilhombre en su estudio, un cuadro de 1527: "mi maravilloso retrato por Lorenzo Lotto, el de la Academia de Venecia, una de las efigies más extraordinarias que se conocen, en la cual no figuran para nada ni mi espalda ni mis piernas, y en la que los pinceles de Magister Laurentius, cuando yo contaba veinte años, prestaron relieve a lo mejor que he tenido -ya que menciono lo malo, mencionaré lo bueno también-, mi cara pálida y fina, de agudo modelado en las aristas de los pómulos, mis grandes ojos oscuros y su expresión melancólica, mis delgadas, trémulas, sensibles manos de admirable dibujo, todo lo que hace que un crítico (que no imagina que ese personaje es el duque de Bomarzo, como no lo sospecha nadie y yo publico por primera vez) se refería a mí, sagazmente, adivinándome con una penetración psicológica asombrosa, y designándome Desesperado del Amor. Así me veo yo, cuando dirijo mis miradas a la reproducción de ese retrato que cuelga entre los libros, en mi escritorio -el original está lejos ¡ay! y ya no me pertenecerá nunca, y ningún estudioso creerá mi palabra de que ése soy yo, Pier Francesco Orsini."

Orsini, un personaje cuya vida está marcada por la ambigüedad, por la coexistencia de la virtud y el vicio, de la belleza y el horror, del orden clásico y el caos grotesco, como conviven la rosa y la sierpe que figuran en el escudo familiar.

En los párrafos finales de la novela, la voz del narrador, Vicino Orsini, deja paso a la del autor, Mujica Lainez, confundido en ese momento con la figura del protagonista:

Yo he gozado del inescrutable privilegio, siglos más tarde -y con ello se cumplió, sutilmente, la promesa de Sandro Benedetto, porque quien recuerda no ha muerto-, de recuperar la vida distante de Vicino Orsini, en mi memoria, cuando fui hace poco, hace tres años, a Bomarzo, con un poeta y un pintor, y el deslumbramiento me devolvió en tropel las imágenes y las emociones perdidas. En una ciudad vasta y sonora, situada en el opuesto hemisferio, en una ciudad que no podría ser más diferente al villorrio de Bomarzo, tanto que se diría que pertenece a otro planeta, rescaté mi historia, a medida que devanaba la áspera madeja viejísima y reivindicaba, día a día y detalle a detalle, mi vida pasada, la vida que continuaba viva en mí. Así se realizó lo que me auguró en Venecia, por intermedio de Pier Luigi Farnese, una monja visionaria de Murano, a quien debo esta profecía que ninguno de nosotros entendió a la sazón y que atribuimos a su mística locura: Dentro de tanto tiempo que no lo mide lo humano, el duque se mirará a sí mismo...Entre la historia y la leyenda, entre la documentación y la imaginación, Mujica levanta aquí, no con piedras sino con palabras, otro monumental bosque sagrado, su propio Bomarzo, una obra mayor de la literatura en español.

Este es su inolvidable final:

El duque murió; el duque Pier Francesco Orsini que luego se miraría a sí mismo, asombrado, murió de veneno, sin originalidad, como cualquier príncipe del Renacimiento, en el instante preciso en que creía que tornaba a ser totalmente un ascético príncipe medieval, émulo de los santos insignes de su familia. Un frío más intenso empezó a invadirme las piernas y la cintura y a helarme el corazón, y lo único que distinguía, pues casi no podía moverme, eran mis manos, los largos dedos del retrato de Lorenzo Lotto. Me estiré, gimiendo. Quería besar el rosario de Don Juan, el rosario bendito por San Pío V, que colgaba de mi yerta muñeca, y mis labios quedaron inmóviles a mitad de camino, entre la sarta de cuentas negras y el anillo de Benvenuto Cellini, el de acero puro, lo último, en mi meñique crispado, que mis ojos vieron, antes de que la noche implacable los cegara y me arrastrase, pobre monstruo de Bomarzo, pobre monstruo pequeño, ansioso de amor y de gloria, pobre hombre triste, hacia el bosque de los verdaderos monstruos y de la postrera, invencible, apaciguadora luz.