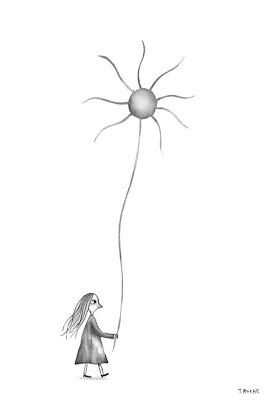

Camino aferrada a un rayo de sol, cayó un día entre mis manos y fui incapaz de soltarlo. Prometí cuidar de su estrella y no separarme de ella. Mi deber es protegerla, evitar que un día se pierda.

Camino aferrada a un rayo de sol, cayó un día entre mis manos y fui incapaz de soltarlo. Prometí cuidar de su estrella y no separarme de ella. Mi deber es protegerla, evitar que un día se pierda.Mi rayo es débil al amanecer, se resiste a despejarse y no son pocas las mañanas que me cuesta levantarle. Ya cerca del mediodía le entran ganas de subir y tira con todas sus fuerzas para alejarse de mí. No lo puedo permitir.

Noto las sombras que acechan, empeñadas en cegar el haz de su luz vibrante. Se encogen, se alargan... como si no pasara nada, pero conozco su juego y he aprendido a engañarlas. Me escondo junto a mi rayo, dejo que giren y bailen y, cuando sé que están cansadas, dejo a mi estrella que salga.

Amansamos las tormentas y, una vez el cielo en calma, barnizamos los colores que han impregnado la tierra. Despertamos los reflejos que duermen en el océano e iluminamos las gotas salpicadas por las olas.

A la hora de acostarse, la acompaño al horizonte, donde hay un baño de espuma hecho de nubes y brumas. El aire de la noche nos arrulla y la luna nos acuna. Me acurruco con mi rayo y me duermo entre su abrazo.