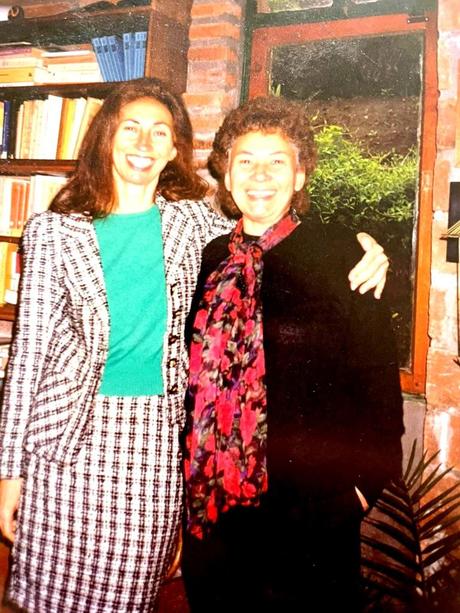

Carmen Goñi Godoy

26 septiembre 1948-22 septiembre 2023

El sabado recibi de Eduardo este mensaje en mi whatsapp La Carmen murió a las 4,04 de la mañana y desde entonces no logro sacudir de mi cuerpo la memoria que en todas sus formas me ha inundado…

La despedimos pero no logro dejarla ir…

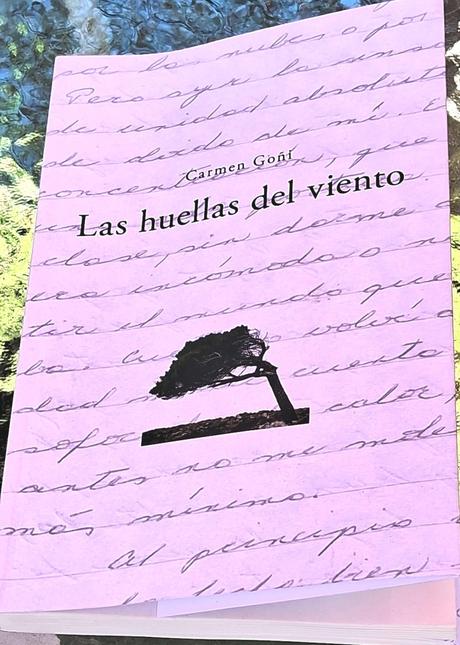

Leo su libro y me encuentro…y esta plasmada nuestra infancia con una percepcion aguda que retrata no solo las relaciones entre hermanos y con nuestros padres,sino toda una epoca , un habitat y una forma de vida de una familia , una clase, los roles impuestos , el deber ser…

MIS HERMANOS

Mentiría si dijera que la convivencia con mis hermanos fue siempre armoniosa. Como en todas las relaciones, había entre nosotros una mezcla de amor y complicidad que se enmarañaba con envidias, rivalidades y celos. El ambiente de la casa era, por decir algo, dinámico. Los caracteres en general eran muy explosivos y yo me iba con cuidado para no alterarlos, porque tengo poca resistencia para recibir agresividad y me cuesta, me costaba mucho más entonces, responder a las alturas. Mi padre, bastante ausente, se iba muy temprano a la oficina y llegaba tarde. Mi mamá, débil de carácter, quedaba a cargo de seis niños que le costaba mucho controlar. Hacía lo posible para que no nos agarráramos del moño, pero no siempre era capaz. En cambio, mi papá se imponía con su sola presencia. Una mirada suya bastaba para petrificarnos. Le teníamos, de capitán a paje, santo pavor.

La mayor era la Adriana. Tenía gran afinidad con él porque compartían el sentido del humor irónico y deslenguado. Cuando mi padre llegaba de buen ánimo contando las anécdotas del día, ella era la que más lo celebraba.

No muy alta, su aspecto era más redondeado que rectilíneo; el pelo oscuro, ondulado, nariz chica y boca gruesa. El nombre se lo pusieron por mi madre, pero mi abuela se sentía muy cercana a ella por la coincidencia con el de su propia hijita, a cuya muerte nunca pudo resignarse. Era su nieta preferida. Cuando ya tuvo madurez suficiente, iban juntas a ver obras de teatro o al cine y varias veces viajaron fuera de Chile, donde le presentaba amigos vinculados al arte y la literatura. La Adriana se sentía muy a gusto con la preferencia de la Mamina. Pienso que fue importante para ella, porque además de darle cariño, contribuyó a abrirle el apetito cultural.

Mi papá pasaba por alto su glotonería o su desorden para estudiar. La quería tal como era. Dispareja en su entusiasmo, a veces estudiaba hasta las cuatro de la mañana, y otras, simplemente no abría un libro en semanas. Tenía un carácter muy fuerte, dominante y explosivo. A mí me gustaba su franqueza y espontaneidad. Lo que pensaba lo decía y no se andaba con rodeos. Su risa era tremendamente contagiosa. De todos mis hermanos, era la más cariñosa conmigo y yo me sentía protegida por ella. Incluso a veces tenía una actitud comprensiva que no era frecuente en mi mamá. Recuerdo cuando me tuvieron que poner una corrida de inyecciones por la escarlatina; era tanto el escándalo que hacía yo, aterrada, que mi madre no sabía qué hacer para controlarme. Mientras la señora de las inyecciones esperaba con la aguja en alto, lista para clavarla, yo corría por la pieza y no había quién me alcanzara. Cuando lograba pincharme, la Adriana me abrazaba con ternura y me dejaba llorar, hasta que los hipos y lágrimas se iban calmando poco a poco.

Su actividad preferida era estar tirada en la cama, devorando libros mientras con el dedo índice enrollaba un mechón de pelo o mordisqueaba lo que tuviera a mano. Como le daba flojera pararse, con una sola voz me ordenaba que fuera a la cocina a buscarle algo para comer y yo partía corriendo. Cuando volvía con la manzana, en señal de agradecimiento, me tiraba en la alfombra y a punta de cosquillas me hacía reír a morir.

La Pilar, en cambio, era muy distinta. Tan distinta, que peleaban entre ellas por cualquier motivo. Al revés de la Adriana, ella tenía muy bonita facha. Alta, rubia, delgada y atlética. También tenía un carácter fuerte, era decidida y eficaz. El menor problema podía ser causa para que estallara el volcán. Mi mamá contaba que desde la cuna fue igual. Si algún extraño se acercaba, ella gritaba a todo pulmón. Su principal característica, diría yo, es que era tremendamente competitiva. Le gustaba ganar, ser la mejor del curso, la más eficiente, la más linda, la más ágil en gimnasia, la más rápida para esquiar.

Su felicidad era sentirse mirada y admirada. No tenía sentido del humor y cuando todos nos reíamos en la mesa por algún chiste, ella nos miraba intrigada tratando de encontrarle la gracia. La Adriana se burlaba de ella por rabias acumuladas y le dejaba caer un: “¡alemana bruta!” a media voz.

Tenía la costumbre de dar una pestañada después de almuerzo. Un día entré a la pieza con tal mala suerte, que interrumpí su siesta. Indignada pescó lo primero que encontró a mano, un zapatón de colegio y me lo lanzó con furia a la cabeza. Frente a esa reacción no me cupo más que retroceder y cerrar la puerta, porque mi sorpresa, la culpa y la incapacidad que tenía para expresar la rabia me paralizaron.

Era muy ordenada y estudiosa y le gustaba acostarse temprano y apagar la luz de inmediato. Compartía el dormitorio con la Adriana, que tenía hábitos absolutamente opuestos. Ésta tiraba la ropa donde primero cayera, apilaba libros en el velador, fumaba y leía hasta altas horas de la noche. Yo las oía discutir desde mi pieza, esperando que se calmaran las aguas, sabiendo que no había nada que yo pudiera hacer para ayudar.

Tenían un año de diferencia, lo que permitía que compartieran amistades, a pesar de los distintos caracteres. Durante un buen tiempo se juntaron con un grupo de amigas y amigos de distintos colegios. Los fines de semana se turnaban para hacer bailoteos en las distintas casas. Los hombres, peinados a la gomina, llegaban con terno y corbata; ellas, con vestidos acinturados y repolludos, de volumen considerable gracias a las enaguas can-can. Se usaba entre las amigas estrenar uno nuevo en cada fiesta. Mi mamá corría a la costurera para que a las niñitas no les faltara la tenida semanal. Los bailes eran lentos, las parejas se abrazaban manteniendo la distancia. Las mujeres usaban la técnica de poner el codo estratégicamente entre su cuerpo y el del compañero, para que no fueran a acercarse demasiado. Como yo era bastante más chica y no estaba en edad de merecer, me pedían que pusiera los discos. La música, toda en inglés: Los Platters, Frankie Lane, Los Cuatro Ases, Nat King Cole. Todavía no aparecía en escena el Rock and Roll. Cuando ya empezaron a pololear, mi mamá me exigía que las acompañara para que nunca fueran a quedarse a solas. Yo asumía la responsabilidad, muy aburrida, obligada a velar por la integridad moral de la familia.

Cuando tenía quince, la invitó un amigo a la nieve, y yo partí detrás, obligada, pero feliz. Empezó ahí una etapa inolvidable de mi vida, un nuevo mundo de deporte, blancura y luz que duró hasta que me casé.

Juan Eduardo era un año menor que la Pilar. Otra bomba atómica. Hiperventilado y revoltoso, no estaba tranquilo jamás. Recuerdo que a veces íbamos al fundo San Luis, al final de la calle Azucena – donde vivíamos entonces – y elevábamos volantines, haciendo caso omiso de los balazos que se oían desde la Escuela Militar. Estábamos muy cerca de la cancha de tiro del ejército, pero con cándida inocencia jamás pensamos que podíamos ser víctimas de una bala loca. Afortunadamente, nuestra irresponsabilidad no tuvo ninguna consecuencia. En esa época no existía nada entre Apoquindo y Vitacura, salvo esta inmensa extensión de yuyos amarillos y mariposas. La sensación de amplitud y de libertad que sentíamos al correr por esos potreros era tan maravillosa, que no nos importaba ser pinchados por ortigas o perseguidos por abejas. Aunque el paseo resultaba fascinante, no valorábamos en toda su dimensión lo que teníamos a media cuadra de la casa. Bastaba cruzar una alambrada y llegábamos a pleno campo. Santiago era una ciudad con poco más de un millón de habitantes. Todas las casas del barrio fueron arrasadas después por la modernidad. Ahora sólo hay edificios en ese lugar, pero por algún milagro, la nuestra aún se mantiene en pie. A veces recorro el lugar, la miro por fuera, tratando de recuperar esos momentos pasados; lo único que ha sobrevivido del resto de la calle son los naranjos, con sus flores blancas que siguen dando olor.

Donde aparecía Juan Eduardo el ambiente se alborotaba, era imposible que pasara desapercibido. Prefería las entretenciones y los juegos a los estudios. Criaba conejos en el fondo del jardín, agitaba tarros con carburo y agua para que explotaran, hacía pitanzas por teléfono. Se sacaba pésimas notas en el colegio y para que no lo retaran, escondía la libreta en un hoyo entre las plantas. Mi papá daba por hecho que el único hombre tenía que ser responsable, así que su mal rendimiento le causaba una ira incontenible y lo retaba en forma muy enérgica. Los días sábado, cuando llegaba con la libreta de notas, mi papá, a puerta cerrada lo molía a patadas… Pero Juan era incorregible. Siempre a la búsqueda de pasarlo bien, de reírse, de hacer travesuras, de molestar a las hermanas. No se atrevía con las mayores, porque sabía que lo ponían a raya y las chicas teníamos que sufrir todo tipo de empujones y zancadillas al pasar.

Mi padre nos había traído de un viaje a España unos preciosos discos de colores con canciones infantiles. Un día mientras almorzábamos en el comedor de niños pusimos el rojo: “Yo tenía diez perritos….” Juan Eduardo, por molestar, al mismo tiempo se puso a cantar una ranchera mexicana. La Adriana lo hizo callar varias veces, pero el seguía cantando a voz en cuello. Mi hermana se paró furiosa y le pegó un puñete tan fuerte en la cabeza, que lo dejó tendido a lo largo, sin conocimiento. La mamita Toní corrió a llamar al vecino, el doctor Llodrá, que por suerte almorzaba en su casa y lo pudo atender de inmediato.

Muy joven dio curso a su temperamento enamoradizo y empezó a pololear con niñitas del Villa María, colegio que quedaba al frente del Verbo Divino y eso lo mantuvo ocupado y más tranquilo. Tenía buena pinta y se ufanaba de tener a todas las alumnas del barrio ansiosas porque les prodigara su atención.

Mi madre esperaba su quinta guagua, cuando recibió una llamada de urgencia. El tatita Aníbal le avisaba que había muerto la mamita Amelia. Tenía apenas cincuenta y nueve años y había estado buena y sana. Recién despiertos de la siesta, se disponían a tomar el té. Ella se sentó a la mesa primero, a la espera de su marido. Cuando él llegó al comedor, la vio inmóvil, la cabeza gacha apoyada en la mano, el codo en la mesa. Un trocito de pan se veía en su boca Le habló y ella no respondió. Le había dado un derrame cerebral fulminante. Por una rara coincidencia, la tía Maruja Godoy, hermana de mi madre y la cuñada Flor Montero de Godoy estaban también embarazadas. Las tres primas que nacieron poco después heredaron el nombre de mi abuela: Amelia.

Nuestra Amelia fue durante ocho años la menor de los hermanos. Era divertida, muy alegre y risueña. Le gustaba imitar la risa del pájaro loco y sus carcajadas contagiaban hasta al más serio. Los tres años de diferencia no eran obstáculo para que tuviéramos gran afinidad. Jugábamos a las visitas o hablábamos por teléfono por las perillas de las cortinas, tal como hacía por mientras mi madre en su pieza. Nos hacíamos peinados y pintábamos las uñas, disfrazadas de señoras, vestíamos a las muñecas o a las monitas de papel. También ella tenía su carácter. A veces se enojaba conmigo porque le daba algún consejo de hermana mayor y se defendía, diciendo: ¡Ah, claro… ella, la perfecta! Fue, por lejos, la más cercana y querida por mí. Era muy miedosa y le gustaba pasarse a mi cama, cuando no se iba donde mi mamá, porque nunca quiso pasar la noche sola.

Nuestra complicidad en gran parte se basaba en la necesidad de protestar en contra de los abusos. Las dos nos sentíamos atropelladas por los más grandes. Dedicábamos tardes enteras a comentar la actitud de tal o cual y a pensar en cómo enfrentar las situaciones difíciles.

Un día nuestros padres fueron al teatro en la noche. Ya en la cama, nos bajó un ataque de risa incontenible. Nos poníamos la almohada en la boca para que no nos escucharan los demás, que estaban a punto de dormir. La Adriana, desde su pieza, nos hacía callar, furiosa, y como no pudimos dejar de reír, nos castigó, exigiendo que nos quedáramos de pie en el pasillo. Así era de abusadora ella y así de sumisa yo, que le obedecí, sin atreverme a chistar. La Amelia en cambio le contestó: “¿Acaso crees que soy tu esclava? Y dándose media vuelta, se durmió. Cuando volvieron del cine, mis padres no podían entender que yo estuviera entumida en el lugar del castigo y mi hermana mayor durmiendo tranquilamente en su cama, a pierna suelta.

De adolescentes compartimos amigas y amigos, nos contábamos los entusiasmos y penas de amor, los entretelones de las fiestas o salidas a bailar. A menudo nos encontrábamos tarde en la noche, de vuelta de algún bailoteo y nos íbamos a la mesa del repostero a comer, fumar, reír y copuchar. Consumimos ríos de leche condensada…

Cuando tenía once años y la Amelia ocho, mi mamá despertó un día de la siesta, nos reunió a todos en la terraza y nos dijo que esperaba una guagua. Recibimos la noticia con enorme entusiasmo, saltábamos y corríamos de felicidad. En mi ignorancia de cómo suceden las cosas, pensé que había sido engendrada esa misma tarde. Volamos a la casa de unos primos a contar la noticia y a buscar un coche de ruedas altas que ellos guardaban al fondo del garaje, para empezar a juntar el ajuar.

Así llegó Sergio a la familia, el sexto y el menor. La alegría enorme que nos produjo tener otro hermano no modificó mucho nuestro ritmo. Era personaje de otro cuento, porque siendo tan distintas las edades, las actividades eran muy diferentes, así es que la relación fue menos cercana que con los otros hermanos. Era buen niño, introvertido, amoroso, nunca se lo vio alterarse o discutir. Yo le contaba cuentos de vez en cuando para que se durmiera, casi como lo haría una mamá. Tenía su mundo propio y pasaba el día jugando con autitos o trenes.

Tuvo muchos amigos en el barrio, que nosotros sólo veíamos al pasar.

Jugando fútbol recibió una patada en la boca que le voló un diente de leche. El definitivo salió chueco y hubo que ponerle frenillos. Al mismo tiempo tenía que usar unos fierros para que le crecieran derechas las piernas y un parche en el ojo para corregir un leve bizqueo. Juan Eduardo se burlaba a carcajadas de su aspecto, descargando tal vez los tremendos celos que le produjo el dejar de ser el único hermano hombre.

Mi padre era tremendamente generoso y a medida que terminábamos el colegio, nos hacía un regalo que marcaba el fin de una etapa: un Fiat seiscientos a cada una. Nos sentíamos felices, catapultadas de inmediato a la vida de adultos y nos permitía movernos con total independencia. Cuando llegó mi turno elegí uno rojo y la Amelia pidió que el suyo lo pintaran azul rey.

En esos días conoció en Farellones a una niña de su edad, la Titi Astaburuaga. Se hicieron íntimas en cosa de minutos y durante un par de meses se veían a menudo. Después de una fiesta en su casa, los invitados decidieron partir en grupo a Papudo, donde su papá tenía un campeonato de golf. La Titi, entusiasta e impulsiva, se fascinó con la idea de poder manejar el auto azul e insistió en sentarse al volante; estaba en esa edad en que ser mayor es una aspiración vehemente, actitud que nos puede llevar a cometer excesos si no sabemos andar con cautela. En el trayecto, a la altura de Llay-Llay, se encontraron de frente con una camioneta que adelantó en un puente y sin poder controlar la situación, chocaron y fueron a dar al fondo de una quebrada. La Amelia, mi muy querida hermana, amiga del alma, murió instantáneamente, cuando empezaba para ella la mejor etapa de la juventud. La Titi sobrevivió, tuvo sólo un rasguñón.

Era un golpe feroz del destino, lo más fuerte que me había pasado hasta el momento. Todo lo que se pueda decir de las relaciones familiares, de sus altos y bajos, queda reducido a la anécdota intrascendente al lado de este hecho. La pérdida definitiva de uno de nosotros era un remezón que nos despertaba de la vida cotidiana y nos mostraba la cruda realidad. No lograba consolarme con la idea de que el día anterior todo era alegría, entusiasmo y en un segundo de descuido se había terminado una vida completa y se habían apagado todos sus proyectos, sus sueños. Tomé conciencia entonces de la ignorancia y despreocupación en que vivimos, sin saber lo que nos puede esperar a la vuelta de la esquina. Cuando sucede lo irreversible y miramos hacia atrás, le tomamos el peso a los momentos vividos, que a veces no hemos sabido aprovechar al máximo. Entonces caemos en cuenta de una verdad inmodificable que cuesta llegar a aceptar: ¡Nunca más! ¡Nunca más su mirada azul, su risa, su alegría! ¡Nunca su llanto, su música, su entusiasmo de amor! ¡Cuánto habría dado por haber podido abrazar de nuevo a mi hermana, aunque fuera una última vez! El dolor que sentí por su ausencia me desgarró el alma, me invadió una pena que me costó años poder superar.

Amelia GoñiLa familia completa se sumió en un terrible pesar. Murió a fines de agosto de 1970, días antes de las elecciones donde salió elegido Salvador Allende. El ambiente general estaba muy convulsionado, los autos tocaban bocinas, la gente estaba viviendo un clima de mucha efervescencia ante un momento tan decisivo como ese. Nosotros nos sentábamos a la mesa, adoloridos, sentíamos a lo lejos el barullo de la ciudad, nos mirábamos en silencio, con el luto en los ojos y no podíamos evitar ponernos a llorar. Te fuiste tan temprano, Amelia, tan temprano…

Hermanita, siempre estaras…