Kinsey y yo de Sue Grafton

NARRATIVA (F). Cuentos

NARRATIVA (F). CuentosEnero 2014

Andanzas CA 823

ISBN: 978-84-8383-801-3

País edición: España

328 pág.

18,27 € (IVA no incluido)

Más de tres décadas después de que se publicara la primera novela protagonizada por Kinsey Millhone, cuando el Alfabeto del Crimen ha alcanzado un clamoroso éxito internacional, la investigadora privada se enfrenta a nueve casos que son auténticas joyas del género detectivesco. Impregnados por la vigorosa voz narrativa, el ingenio afiladísimo y las irreverentes observaciones que han cautivado a los lectores desde A de adulterio, estos relatos nos recuerdan el cambio sísmico que la irrupción de Millhone provocó en la novela policiaca: las mujeres dejaron de ser meras comparsas para convertirse en protagonistas con carácter y opiniones propias.

Como colofón, se le añaden trece relatos breves protagonizados por Kit Blue, una versión más joven de la propia Sue Grafton, en los que la escritora encara su pasado con emotividad: el resultado es un viaje a su infancia en el seno de una familia problemática, marcada por el alcoholismo de la madre, en un ejercicio autobiográfico que pocos autores han acometido.

Ficha del libro

Narro casos inventados, aunque algunos están inspirados en detalles extraídos de la sección de sucesos de mi periódico local, del que recorto noticias casi a diario. Me gusta observar el lado oscuro de la naturaleza humana, e intentar comprender qué lleva a la gente a matarse entre sí en lugar de ir al psicólogo. En el fondo soy una persona muy respetuosa de la ley, y detesto que los asesinatos queden impunes. Para mi satisfacción, en las novelas de intriga se suele hacer justicia. Kinsey es mi álter ego, la persona que podría haber sido de no haberme casado y haber tenido hijos tan joven. El Volkswagen del 68 que conducía (hasta G de guardaespaldas) fue un coche que tuve yo hará algunos años. En H de homicidio, Kinsey compra el Volkswagen de 1974 que permaneció aparcado frente a mi casa hasta que lo doné para la rifa benéfica de un grupo de teatro local. La afortunada poseedora del boleto ganador se hizo con el coche por diez dólares. Era de color azul claro, con una pequeña abolladura en el guardabarros izquierdo trasero. No me importó que Kinsey lo usara, pero, teniendo en cuenta su historial como conductora, me negué a añadirla a mi seguro. Dado que Kinsey sólo puede saber lo que yo sé, su presencia en mi vida resulta estimulante porque me obliga a investigar muchísimo, y eso me permite, en esencia, vivir dos vidas: la suya y la mía. Gracias a ella he asistido a un curso de defensa personal dirigido a mujeres, así como a un curso de derecho penal. También he conocido a médicos, abogados, detectives privados, policías, forenses y expertos de toda clase. Poseo sus dos pistolas y, de hecho, aprendí a disparar para saber lo que se siente al hacerlo. También soy la propietaria del vestido multiusos al que Kinsey se refiere a menudo en las novelas. Al igual que ella, me he casado y me he divorciado dos veces (aunque actualmente estoy casada con mi tercer marido y pienso continuar estándolo toda la vida). El proceso de escribir va dando forma tanto a su vida como a la mía. Si bien nuestras biografías difieren, nuestro enfoque vital es el mismo. Como he dicho en otras ocasiones, creo que somos un alma con dos cuerpos, y ella ha conseguido el bueno. Los detalles acerca de su vida suelen ocurrírseme en el mismo momento de escribir. A menudo tengo la impresión de que me observa por encima del hombro y me susurra alguna cosa al oído, me da un ligero codazo y hace comentarios subidos de tono. De ella proviene el humor, así como las observaciones ácidas y la ternura que se cuela a veces en la narración. Kinsey es un ser maravilloso de cuya creación sólo puedo atribuirme un mérito parcial, aunque probablemente ella se atribuye todo el mérito de lo bueno que pueda haber en mí. Me divierte pensar que he inventado a un personaje que ha acabado manteniéndome, y estoy segura de que a ella le divierte saber que seguirá viva mucho después de que yo me haya ido. Confío en que disfrutéis de su compañía tanto como he disfrutado yo.

Plegaria por un Papa envenenado de Evelio Rosero

NARRATIVA (F). Novela

NARRATIVA (F). NovelaEnero 2014

Andanzas CA 824

ISBN: 978-84-8383-802-0

País edición: España

168 pág.

14,42 € (IVA no incluido)

El 26 de agosto de 1978, Albino Luciani apareció muerto en las dependencias papales del Vaticano. Elegido Papa sólo treinta y tres días antes, Luciani había escogido el nombre de Juan Pablo I y la víspera de su muerte mostró a su secretario la lista de obispos y cardenales que debían ser destituidos de inmediato. Con las prostitutas de Venecia a modo de coro, el lector asistirá a su enfrentamiento a personajes poderosísimos como el obispo Marcinkus, director del banco del Vaticano, presenciará una clase magistral a catequistas fuera de todo protocolo, y sabrá cómo, al final, la jerarquía eclesiástica aplicó la «solución siciliana» para quitarse de en medio a un Papa que le incomodaba. Tras documentarse de manera exhaustiva, Evelio Rosero ha escrito una hermosa plegaria, una brillantísima recreación literaria que nos acerca a un pontífice que, de manera visionaria, sin dejar de ser sobre todo párroco, se propuso con mano firme atajar los males endémicos de la Iglesia.

Ficha del libro

El Patriarca de Venecia no permite que lo carguen como a santo de madera y lo trasladen delicados en volandas y lo icen a la negra góndola: él mismo camina sobre sus mismos pies: soy dueño de mis pies y mi cabeza, si Él lo permite, y se recuesta en el sillón acojinado, y contempla las aguas de un azul oscuro, el líquido callejón que lo llevará flotando al Palacio del Patriarcado, al lado de la basílica de San Marcos. Once años antes, recién nombrado obispo de la diócesis de Vittorio Véneto, no quiso habitar el lujoso apartamento que le ofrecieron sino que prefirió el vetusto castillo de San Martino —rezo y lamento de siglos, memoria de brujas mártires y de herejes que no lo eran. Ahora, ya Patriarca de Venecia, tendrá que plegarse al Palacio del Patriarcado, pero rechazó el desfile de góndolas engalanadas que le tenían preparado a su llegada, no toleró las bandas de música ni las jóvenes danzantes ni las rosas flotando a su paso por la ciudad de agua. Así lo vieron los que todavía creen, los de la fe: a lomos de la negra góndola, vestía la negra sotana como el humilde cura de la más humilde parroquia, sin distintivo. Así, sin ninguna pompa, hizo su arribo. —Pero antes de subir a la góndola oscura, padre, has volteado a mirarme otra vez como hace años, como si me reconocieras, y veo tu sonrisa igual, como de niño. —Tu sonrisa nos acaricia a todas, de pie contra los muros de la casi primavera, contemplándote divertidas este día de febrero. Ya es famosa tu humildad, padre Luciani, visitador de enfermas, de prisioneras, un hombre íntegro, échanos tu bendición, nosotras también te la echaremos, somos tus Magdalenas, sabemos que te inquietas por nuestra vida, por nuestra buena y digna hambre, pero nunca jamás por nuestros ombligos y nuestras rodillas. —Los demás sacerdotes tampoco se inquietan por nuestras rodillas, padre. —Ya ninguno nos visita, como antaño. —En realidad los religiosos visitantes fueron siempre minorías. —A sus grandes mayorías desde hace milenios les dio por enquistarse en una cofradía, padre. Una cofradía del gusto. —Sabemos de su gusto pérfido, que los distingue del mundo pero que a ellos los unifica como un estigma, el santo y seña. Se entienden desde hace milenios, no necesitan hablarse para reconocerse y defenderse y disfrutar su gusto hasta la muerte. —El estigma de su gusto es como el fuego ondeante, avisa con su calor desde las pupilas. —Es su taimado infierno. —Por eso cuidamos de nuestros niños, padre. También las prostitutas tenemos hijos. —Ni siquiera de nuestras niñas cuidamos tanto como de nuestros niños, que suelen ser para estos curas manjares de los más apetecidos. —Ay curas universales! —Pues tampoco pagan por los frutos recién nacidos que se chupan como vampiros —si por lo menos pagaran, padre! Ni con monedas ni con sus vidas. —¿Por qué siendo nosotras tan tórridas, tan lúbricas, no recurren a nuestras caricias? —Ay estos curas universales y su enfermedad de siglos! Tienen que estar enfermos, padre, y lo decimos con miedo y vergüenza, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿o sí se puede?

Tierra violenta de Luciano Egido

NARRATIVA (F). Novela

NARRATIVA (F). NovelaEnero 2014

Andanzas CA 822

ISBN: 978-84-8383-800-6

País edición: España

352 pág.

18,27 € (IVA no incluido)

En una Salamanca entrañable y otoñal, un puñado de personajes insatisfechos con su vida buscan algo o a alguien que los saque de su angustia, aun a riesgo de convertirse en seres atroces: un amo y un criado, que se odian mutuamente, un vaquero que en un intento de ganarse mejor la vida se convierte en matón a sueldo, matrimonios fracasados que echan mano de la violencia como válvula de escape, comunidades de vecinos atrapadas por odios ancestrales, neonazis que se ceban en indigentes y músicos callejeros, curas capaces de recurrir a lo más vil para ocultar sus debilidades, niños rebeldes que se escapan de casa, en busca de una libertad efímera… Hasta que, de repente, como un castigo bíblico, una imparable tromba de agua transforma el paisaje urbano, anegándolo sin piedad y empujando a la población a situaciones límite que exacerban sus peores instintos. Nadie saldrá indemne y ya nada será igual en la ciudad devastada.

Ficha del libro

El médico me ha dicho muchas veces que no piense tanto, que me relaje, que dé paseos largos y que tome Valium, que sea positivo, que vea el lado bueno de las cosas, pero yo no veo por ningún lado el lado bueno de las cosas y llevo tiempo buscándolo. Creo que sus consejos no son más que palabras que caen sobre un campo estéril, acostumbrado a la infecundidad, sin estímulos suficientes, encerrado en las obsesiones más negras y más negativas. Tendrían que fundirme de nuevo para que pudiera vivir tranquilo en ese mundo idílico que me proponen y que no encuentro por ninguna parte, por más que lo intento. Para arrancarme de la memoria de mis peores días, el reguero de mis experiencias más deprimentes, que me han hecho tragar, como una pócima vomitiva. Y no me voy a atiborrar de pastillas para olvidarme de quién soy; porque tengo derecho a saber quién soy y cómo soy. No puedo dejar de pensar, diga el médico lo que quiera, que fui un niño feliz y que mi vida se ha levantado sobre las ruinas de aquel niño, que perdió pronto la inocencia. Sé que a los siete años me expulsaron del paraíso, sin haber hecho nada malo, y me arrojaron a un mundo hostil, hosco e inhóspito, en el que todo se movía salvo yo. Desde entonces lo echo de menos. Supe, muy pronto, que era una víctima y, más tarde, descubrí que ese estado de víctima era el estado natural de todos los hombres, consustancial a su condición, aunque ellos no lo vean y quieran negarlo. Nací, con plena conciencia, a la idea de la injusticia y del absurdo y me temí nuevas desgracias, nuevos castigos, sin motivo alguno, viviendo a la sombra de una catástrofe inminente, de la que la muerte no es la peor. A la intemperie. Con la campanilla, llamo a Mariano, mi edecán, para que me levante. Como siempre, tarda en venir y le tiro un campanillazo, que es lo menos que puedo hacer, cuando aparece sonriente, sumiso, anodino, torpe y feo, apresurado y baboso, lacayo, con todos los estigmas de su clase, con ojos de sueño, el pelo revuelto, sin lavarse la cara y a medio vestir, remetiéndose la camisola en los pantalones, con una vulgar y previsible disculpa en los labios oscuros. Por desgracia, el campanillazo no le acierta en la cabeza. Tengo que sufrir sus groseros brazos en mis sobacos indefensos y el gesto torcido de su esfuerzo, al cogerme en vilo, a pesar de que peso menos que un pajarito. Soporto el hedor de su cuerpo, recién levantado de sus sábanas sudorosas y de su dejadez higiénica. Me manipula como a un muñeco y no hace más que pedirme perdón, con su voz gangosa y compungida, por sus descuidos, que son múltiples, y su onerosa falta de habilidad manual, que no hace nada por corregir. No aguanto su falta de tacto. No soporto su debilidad muscular, los golpes que me da en las rodillas, su tardanza en ponerme los calcetines y los zapatos, que me humilla. Me irrita su obsequiosidad de pobre menesteroso, su despreciativa mirada a mi sexo arrugado, como un higo, cuando me pone los calzoncillos, que se olvida de cambiármelos todos los días y tengo que advertírselo a voces. Colma mi irritación su falta de cuidado para vestirme, la estupidez de sus bromas vulgares. Sufro su proximidad, su áspero contacto, su mal trato, me da asco que pase su sucia mano por mi frente para ordenar mis greñas nocturnas. Me saca de quicio su saludo mañanero, falsamente desenvuelto y jubiloso, de «Buen día nos espera, Señor», que lo dice con mayúscula. Me repugna su presencia. No lo despido, porque, después de media docena de experiencias, cada una peor que la anterior, me he dado por vencido. Me pongo en su lugar y lo compadezco. Yo no soy el amo ideal, ni siquiera un ángel para andar por casa. Pero tampoco ellos son los criados perfectos. Sentado en mi sillón, junto a la ventana de mi cuarto, todas las mañanas, recupero, para mi desesperación, la visión de la piedra dorada de la ciudad de las citas fáciles y los tópicos de la pedantería, que lleva siglos destilando el veneno de sus sugerencias metafóricas, como el pus de una herida infectada, con color de caca de niño o de vómito de enfermo hepático, con la bilis incluida, y que me asalta desde un edificio sin gracia, que tengo enfrente de mí, sin posibilidad de evitarlo, una casa de funcionarios de medio pelo, con el portalón del garaje a la izquierda, por donde desfilan, a primera hora de la mañana, los coches de la presunción y la bisutería social. Algunas ventanas de la casa están abiertas a aquella hora, ventilando los interiores de los malos sueños y de los malos olores. Una mucamita bisoja, achaparrada y renegrida, con gesto hostil, se asoma a orear unas sábanas, como si agitara la bandera de una paz imposible, de un reclamo agonizante. Lo hace todos los días, como si la obligaran a hacerlo, con idéntico aburrimiento. El día está despertando el calor pegajoso del verano, que se agarra a las paredes de la calle y a la sombra de los pocos árboles que las desnudan, como una lepra invisible, que se negara a desaparecer. Para mi desgracia, como una fantasmagoría onírica, aparecen, inevitables y señeras, solemnes y enfáticas, las torres de la catedral, orgullosas, oprimentes, vacías como cáscaras de huevo y desafiantes como un insulto episcopal. No quiero verlas, que me las quiten de la vista, no quiero confirmar que no se han ido, para no aumentar mi repugnancia por esta ciudad, de la que son símbolo y signo. Para mantener un poco de tranquilidad en mi sistema nervioso, erosionado por tantas sensaciones desagradables, desde las primeras horas del día. Pero son ineludibles y tiranizan la mirada que las rechaza, que las rehúye y que finalmente es derrotada por su altanería, por su masa sólida de poderosa piedra gravitante, exhibida como un fruto natural de la sucia conciencia de la historia, que producen al contemplarlas una impresión más de presuntuoso fracaso y de inutilidad ejemplar. Aunque cierre los ojos, las sigo viendo en mis pupilas, heridas por la luz temprana, fijadas en mi cerebro, abrumado por su augusta prepotencia tridentina. Porque las piedras no se pueden humanizar.

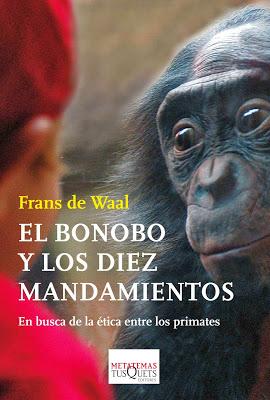

El bonobo y los diez mandamientos de Frans de Waal

CIENCIA (NF). Filosofía de la ciencia

CIENCIA (NF). Filosofía de la cienciaEnero 2014

Metatemas MT 128

ISBN: 978-84-8383-804-4

País edición: España

288 pág.

18,27 € (IVA no incluido)

Si en el pasado se llegó a sostener que los animales eran autómatas carentes de emoción y sentimientos, en la actualidad los estudiosos del comportamiento animal pueden afirmar que la ayuda mutua, la empatía e incluso la angustia por la muerte de un congénere no son una excepción en la conducta de determinadas especies, sino la regla. Después de investigar durante décadas las comunidades de bonobos y chimpancés del mundo entero, el célebre primatólogo Frans de Waal demuestra en estas páginas que los primates exhiben rasgos de conducta claramente altruistas o que, de alguna forma, distinguen entre lo correcto y lo incorrecto, en lo que tal vez ya sea una prefiguración del bien y del mal.

Lejos de aquella imagen decimonónica de la naturaleza como un mundo de competencia salvaje, Frans de Waal, en esta contribución fundamental —y no exenta de polémica— al estudio de las raíces biológicas adaptativas de la moral humana, propone que los imperativos morales se consideren una parte de la historia natural de la especie humana y fruto de nuestras interacciones sociales diarias.

Ficha del libro

1 Delicias terrenales ¿Es el hombre sólo un error de Dios, o es Dios sólo un error del hombre? Friedrich Nietzsche Nací en Den Bosch, la ciudad holandesa de la que tomó su nombre Hieronymus Bosch, más conocido como el Bosco. Ello no significa que sea un experto en este pintor, pero, al haber crecido con su estatua en la esquina del mercado, siempre le he tenido apego a su imaginería surrealista, su simbolismo y su tratamiento del puesto de la humanidad en el universo bajo la menguante influencia de Dios. Su famoso tríptico El jardín de las delicias, donde aparecen figuras desnudas retozando, es un tributo a la inocencia paradisiaca. El cuadro central es demasiado alegre y relajado para ajustarse a la interpretación de los expertos puritanos como una representación de la depravación y el pecado. Muestra una humanidad libre de pecado y vergüenza, anterior a la Caída, o sin Caída de ninguna clase. Para un primatólogo como yo, la desnudez, las alusiones al sexo y la fertilidad, la abundancia de aves y frutos, y la vida en grupo son temas tan familiares que apenas requieren una interpretación religiosa o moral. El Bosco parece habernos representado en nuestro estado natural, reservando su mensaje moralista para el panel de la derecha, pero no castiga a los retozones del centro, sino a monjes y monjas, glotones, jugadores, soldados y borrachos. Al Bosco no le gustaba demasiado el clero y su avaricia, lo que explica un detalle donde un hombre se resiste a firmar la cesión de su fortuna a una cerda ataviada como una monja dominica. Se dice que la triste figura es la del propio pintor. Cinco siglos después, seguimos debatiendo sobre el lugar de la religión en la sociedad. Como en tiempos del Bosco, el tema central es la moralidad. ¿Podemos imaginar un mundo sin Dios? ¿Sería un mundo bueno? Olvidémonos por un momento de que los frentes de batalla actuales entre la ciencia y el fundamentalismo cristiano vienen determinados por la evidencia. Hay que ser bien inmune a los datos para dudar de la evolución. Por eso los libros y documentales destinados a convencer a estos escépticos son una pérdida de tiempo. Son útiles para los que están dispuestos a escuchar, pero no llegan a aquellos a quienes están dirigidos. El debate no tiene que ver tanto con la verdad como con qué hacer con ella. Para los que creen que la moralidad viene directamente de Dios creador, la aceptación de la evolución abriría un abismo moral. Así se expresaba el reverendo Al Sharpton en su debate con el activista ateo Christopher Hitchens: «Si no hay orden en el universo, y por lo tanto algún ser, alguna fuerza ordenante, ¿quién determina, entonces, lo que está bien y lo que está mal? Si nadie lo establece, no hay nada inmoral». Similarmente, he oído a gente hablar como Iván Karamázov, el personaje de Dostoievski: «Si no hay Dios, ¡soy libre de violar a mi vecina!». Puede que sea cosa mía, pero me inquietan las personas cuyo sistema de creencias es lo único que se interpone entre ellas y un comportamiento repulsivo. ¿Por qué no presuponer que nuestra humanidad, y también el autocontrol necesario para una sociedad soportable, es algo que llevamos incorporado? ¿Alguien cree realmente que nuestros ancestros carecían de normas sociales antes de que hubiera religiones? ¿Es que nunca asistían a los necesitados, ni se quejaban de un trato injusto? Los seres humanos deben haberse preocupado por el funcionamiento de sus comunidades mucho antes de que surgieran las religiones actuales, que sólo tienen un par de milenios de antigüedad. Esta escala temporal no impresiona a los biólogos.

La estrategia del malestar de José María Ridao

CIENCIAS SOCIALES (NF). Ciencias políticas

CIENCIAS SOCIALES (NF). Ciencias políticasEnero 2014

Ensayo E 92

ISBN: 978-84-8383-803-7

País edición: España

272 pág.

17,31 € (IVA no incluido)

Si la caída del Muro de Berlín anunciaba en 1989 el fracaso de la utopía comunista, la crisis financiera que estallaba en Occidente en 2007 empobrecía a millones de ciudadanos al tiempo que certificaba el derrumbe de la revolución conservadora propiciada años antes por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, una «revolución» que desmantelaba el Estado de bienestar, dejaba a los mercados sin control estatal y debilitaba la labor de las instituciones internacionales, cada vez más ineficaces ante conflictos como los que ensangrentaron a los Balcanes, las antiguas repúblicas soviéticas o, recientemente, los países inmersos en la llamada Primavera Árabe.

José María Ridao denuncia los mitos del mesianismo político al que nos hallamos sometidos desde el cambio de milenio y los atentados de las Torres Gemelas. Frente a supuestos ideales económicos como la austeridad a ultranza, el equilibrio fiscal y la desregulación de los mercados, todos ellos de devastadoras consecuencias, el autor reivindica una actitud intelectual que no se escude en falsas especulaciones teóricas para cerrar los ojos ante el sufrimiento y la miseria del ser humano arrastrado por los torbellinos de la historia.

Ficha del libro

Coincidiendo con un periodo de tiempo que abarcó el fin del experimento comunista, el paso del milenio y los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, se declaró el advenimiento de una nueva era, desencadenada, según se dijo, por la tecnología más moderna. Poco importaba que se confundiese la descripción de la realidad con la especulación, el balance con el pronóstico. Establecido un presente continuo en el que los resultados de la observación y las criaturas de la imaginación no se distinguían, en el que el testimonio de los sentidos y las elucubraciones de la fantasía venían a ser una y la misma cosa, la fiebre del comienzo absoluto fue impregnando los análisis que inspiraban la acción política, hasta convertirse en la perspectiva, en el punto de vista obligatorio. Al aceptar la premisa de que el mundo había ingresado en una nueva era, la invocación de una fuerza capaz de transformar radicalmente la realidad se convirtió en una necesidad, por así decir, narrativa; se convirtió en una pieza imprescindible, no del mundo real, sino de un tipo de narración según el cual el presente surge de una ruptura radical con el pasado. Aplicado al Dios monoteísta, al Dios creador, Walter Burkert lo denominó «relato cosmogónico». No se trata de un contenido sino de una estructura o, por emplear los términos de Vladímir Propp en su estudio del cuento infantil, de una morfología. El relato cosmogónico, que Burkert ilustraba con textos del Antiguo Testamento, arranca de un implícito «aún no». De acuerdo con esta forma de interpretar la realidad, el Dios monoteísta había de ser obligatoriamente un dios creador, y de ahí que los textos sagrados, fueran del credo que fuesen, reprodujeran con apenas variaciones el advenimiento del primer instante, del origen: aún no existía la luz y Dios creó la luz; aún no existían los animales y Dios creó los animales; aún no existían los seres humanos y Dios creó a los seres humanos. En el relato cosmogónico, la indagación acerca del primer instante, del origen, era sólo una apariencia: la búsqueda que llevaba a cabo no se remontaba al pasado sino que permanecía inmóvil en el presente. Si parecía remontarse al pasado era porque favorecía una subrepticia inversión de la relación entre la causa y el efecto, entre el creador y lo creado: en lugar de buscar la explicación de por qué existen en el presente los seres y las cosas, los seres y las cosas dan testimonio de que Dios actuó en el pasado. Son, en expresión de los místicos de cualquier credo, de los místicos de cualquier doctrina, el testimonio incontestable de su existencia. Idéntica inversión en la relación entre la causa y el efecto operó en los análisis que recurrían a la idea de la nueva era porque esa nueva era no encarnaba más que una manifestación, una variante del relato cosmogónico. A diferencia del que contiene el texto bíblico, el relato cosmogónico consagrado a finales del siglo xx no apeló a Dios como agente creador capaz de obrar el prodigio de que lo que aún no era comenzara a ser. Ese papel se otorgó a la tecnología más moderna, a la que se consideró dotada de un sentido propio, de un fin ontológico que le negaba su condición de instrumento y al que se designó con el nombre de globalización. Ajustándose a las exigencias del relato cosmogónico en el que se apoyaba la nueva era, la globalización, el fin ontológico del que se dotó a la tecnología más moderna tenía por fuerza que describirse como el motor del primer motor que lo movía todo, según la metáfora con la que Santo Tomás pretendía demostrar la existencia de Dios: unos cambios eran fruto de otros y éstos, a su vez, de otros anteriores, en una cadena que, para evitar que se remontara hasta el infinito, era preciso detener en el cambio imprescindible, en el cambio por antonomasia, el cambio que desencadenaba el resto de los cambios, la globalización, hacia la que inexorablemente conducía la tecnología más moderna. Al ajustarse a las exigencias narrativas del relato cosmogónico, al invertir la relación entre la causa y el efecto, la globalización no se definió como el resultado de previas decisiones políticas, estrictamente políticas, que crearon el entorno normativo en el que la tecnología más moderna desarrolló su enorme potencial como instrumento; antes al contrario, la globalización era la inevitable consecuencia de una fuerza que, desencadenada por la tecnología más moderna, imponía las decisiones políticas con independencia de la voluntad humana, creando el entorno normativo. Se trataba de una fuerza autónoma y todopoderosa, al igual que el Dios creador. Y, al igual que el Dios creador, no tardaría en enfrentarse al desafío racional que ocupó a los teólogos: si se admitía una causa única para todo lo existente, ya se tratase de Dios o de la globalización, entonces esa causa única tendría que dar cuenta de todos los efectos, incluyendo los contradictorios. La fuerza que provocaba la homogeneización de los modos de vida — solían sostener los análisis que recurrieron a la idea de globalización— desencadenaba, por rechazo, una acentuación de las diferencias. La afirmación constituía una aporía, por no decir un irresoluble y clamoroso sinsentido: la idea de globalización se presentaba como causa de dos efectos contradictorios. Llevado al terreno de la experiencia era tanto como sostener que, sometida a una temperatura de cien grados, el agua de un recipiente al fuego podría evaporarse y, por rechazo, congelarse. Si esta aporía, si este irresoluble y clamoroso sinsentido se llegó a aceptar sin objeciones fue porque reelaboraba la inversión en la relación entre la causa y el efecto, entre el creador y lo creado, que llevan a cabo los místicos de cualquier credo, los místicos de cualquier doctrina: la homogeneización y la simultánea acentuación de las diferencias de los modos de vida se presentaban como testimonio de la existencia de la globalización, por más que, en la literalidad de las palabras, se sostuviera que era la globalización la que desencadenaba dos efectos contradictorios.