![[Pantalla Líquida] Walter White: Auge y caída del villano más amado de la televisión FrikArte](https://m1.paperblog.com/i/213/2134174/pantalla-liquida-walter-white-auge-caida-del--L-e5XmQy.jpeg)

[Pantalla Líquida] Walter White: Auge y caída del villano más amado de la televisión

Jesús Benabat 8 octubre, 2013 0

![[Pantalla Líquida] Walter White: Auge y caída del villano más amado de la televisión [Pantalla Líquida] Walter White: Auge y caída del villano más amado de la televisión](https://m1.paperblog.com/i/213/2134174/pantalla-liquida-walter-white-auge-caida-del--L-_7KsNX.jpeg)

Sus dos cuerpos entrelazados, exangües a la tenue luz de las velas. La plácida escena de un amor trágico; Romeo y Julieta posmodernos. Y un extraño en la noche, que observa. Las jeringuillas desordenadas en la mesa, vacías del elixir de una libertad claudicada. Como vacíos parecen ellos, entregados a un fugaz delirio de inconsciencia, sin ni siquiera fuerzas para aferrarse a la vida. Un ligero movimiento oscilante y todas las ilusiones, la pasión recobrada, la esperanza en un futuro siempre esquivo, se ahogan entre los estertores de la náusea. Y mientras, el extraño en la noche continúa observando. Reprime su instinto inicial de socorrer a la persona que le ha amenazado con desvelar su más inconfesable secreto, de destruir aquello por lo que ha renunciado a su propia conciencia, de arrebatarle la influencia sobre aquel al que llama ‘sobrino’, como si el interés en el beneficio mutuo construyese lazos familiares. Contempla incólume cómo se apaga la vida inútil de una yonki manipuladora y desequilibrada, un desecho humano, un daño colateral moralmente tolerable. Pero una persona agonizando, al fin y al cabo. Walter White decide continuar, cuando más fácil tenía dejarlo.

Este no fue el primer encuentro fortuito con la muerte de Walt. Meses antes, un doctor con una pequeña mancha de mostaza en su bata le diagnosticó su propia muerte. Walter tenía otra mancha, no en la solapa, sino en su pulmón. Y crecía a tal ritmo que un breve lapso de tiempo se quedaría sin aire. Una cruel paradoja, como su vida; un químico brillante que contribuye a fundar una empresa de facturación millonaria tiene que aliviar su frustración impartiendo clases a jóvenes de instituto a los que no interesa saber que la química es la ciencia del cambio. Precisamente eso, el cambio, es aquello que necesita para dejar de acatar las normas de un tiránico inmigrante europeo de cejas superlativas mientras restriega la suciedad de los coches de esos alumnos que ignoran sus conocimientos para pagar las facturas de su lento pero inexorable fin, así como las de otro comienzo, el de su hija tardía.

La pregunta es, ¿cómo afrontar la etapa final de una existencia gris, insustancial, malograda y carente de cualquier atisbo de temeridad o emoción en la que tu identidad parece haberse diluido en una masa uniforme y alienante supeditada a las directrices de una sociedad burguesa que no has elegido? La opción lógica es continuar transitando por el camino correcto, el del buen ciudadano, ajeno a la irrevocabilidad de tu destino y codiciando apenas unos meses más de vida para saciar las necesidades futuras de tu familia. La segunda alternativa es Breaking Bad.

En la última conversación que mantiene Walter White con su esposa Skyler en la exigua vivienda social donde ella vive junto a sus hijos tras el desenmascaramiento de este, se desvela aquello que se ha ido intuyendo apenas subrepticiamente a lo largo de toda la serie. Walt, al final de su vida, no siente ya la necesidad de seguir blandiendo la argucia moral bajo la que se ha guarecido del juicio ajeno y de su propio escrutinio: la familia como vector de todos los actos indecentes que ha perpetrado. Con esta confesión se liquida, además, el último asidero de empatía al que el espectador se aferra para seguir justificando la actitud ególatra de Walt; la legítima defensa (incluso preventiva) y su extensión a la familia puede ser considerada moral a pesar del daño infringido como un valor puramente humano, demasiado humano de acuerdo con Nietzsche. Sin embargo, por más que lo repite hasta la extenuación, Walt no termina de creérselo y se rinde a la evidencia: Heisenberg le ha hecho sentirse vivo justo cuando la muerte más se cernía sobre él.

Por primera vez en su vida, ha dejado de ser un mero asistente circunstancial sujeto a las fluctuaciones del entorno para ser el actor principal de una trama sobre la que detenta el poder. Es él “el hombre que llama a la puerta”, es él “el peligro”. Pero el poder no deja de ser una abstracción huidiza y traicionera que, como dijo Foucault, transita transversalmente entre los individuos sin permanecer demasiado tiempo en los mismos. A lo largo de la serie hemos sido testigos de un frágil juego de fuerzas en pugna. Cuando Walt le asegura a Skyler que “ha ganado” tras hacer explosionar a dos enemigos clave como Gus Fring y Héctor Salamanca al final de la cuarta temporada, asistimos a la escenificación de un triunfo de tales dimensiones que cala en el ego epidérmico del nuevo líder y penetra en sus entrañas hasta alterar su percepción moral de la realidad definitivamente. Walt se halla en el cénit de su poder después de haber quedado huérfano de toda esperanza.

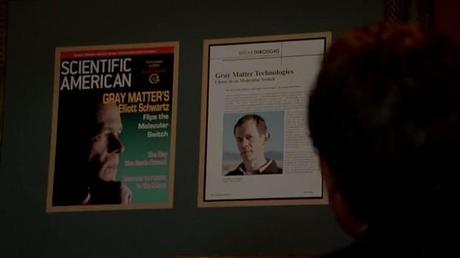

Es la época dorada. Y no piensa dejarlo. No ahora. Ya no es sólo el cocinero a sueldo, es quien maneja los hilos, el hombre respetado e implacable cuyo nombre hace estremecer a quien lo pronuncia. Por ello no puede abandonar. No otra vez. Cuando Jesse le insta a que se retire con el suficiente dinero como para vivir el resto de su vida con su familia y sin el temor de ser apresado por la DEA, Walt le responde que no ha trabajado tan duro para esto, para quedarse con las migajas. Es entonces cuando vuelve a aparecer el nombre de Grey Matter, cuando la sombra del fracaso regresa sólida e insoslayable desde el pasado y los 5000 dólares que sus socios le pagaron por su participación en la empresa, cuyo valor en bolsa del pasado viernes fue de 2,16 billones, se transmutan en esas “migajas”. En esta ocasión, Walt quiere todo el pastel. No quiere ser el desgraciado que dona su talento a un fondo perdido del que sólo obtiene un certificado de contribución, aislado de la gloria y el reconocimiento. Pues esos son los fantasmas que lo atormentan cuando recapitula los logros de una vida que se consume irremediablemente. Esta es la segunda reafirmación irreversible del Breaking Bad.

Está dentro, y ello conlleva responsabilidades… y también algunas ventajas. Walt deviene en una suerte de demiurgo que decreta la muerte mediante listas de nombres, sin disertaciones morales en lóbregos sótanos, ni explosiones espectaculares, ni atropellos mortales con el coche familiar. Para eso están los mercenarios, los que se manchan las manos de sangre, los auténticos monstruos, los nazis. Walt, al igual que Lydia, es tan sólo el gerente de un negocio internacional que toma decisiones difíciles para el mantenimiento del mismo. La responsabilidad se diluye, aunque tengas que ir sorteando con los ojos cerrados los cadáveres que tú misma has arrojado al polvo. Al fin y al cabo, si no lo haces tú, lo hará otro, según la fórmula de exoneración más extendida entre el género humano. La segunda más usada es “o él o yo”, precisamente la que utilizó Walter para liquidar al único individuo que le puso ante sus ojos el ser megalómano y sin escrúpulos en el que se había convertido, el hombre que no se contentó con un laboratorio de última tecnología, una coartada perfecta y más dinero del que jamás habría imaginado, pues quería algo más, el poder, por orgullo y por ego. Mike murió en paz con un disparo en el vientre y mirando el atardecer.

O quizás fuese por “la persuasión del cristal azul”, como cantaban Tommy James and The Shondells. El hecho es que Walter acepta el trato con Lydia para la exportación de su producto a Europa, cocinado ahora junto a Todd, justo antes de abandonar el negocio y prometer a su esposa una nueva vida. ¿Una trampa, un desliz del guión u otro calculado quiebro del destino? Es curioso cómo la primera comida familiar tras la última pulsión suicida de Skyler en la piscina, una escenificación almibarada de la vuelta a la normalidad, concluya con Hank sentado en el retrete averiguando que el capo de la droga al que ha estado persiguiendo en los últimos años y que le ha costado su propia integridad física y mental, es su cuñado, su anodino e insignificante cuñado.

En la búsqueda del reconocimiento que nutra el ego desatado por sus actos, Walt ha deseado íntimamente ser atrapado desde el primer momento, pues eso significaba mostrar al mundo lo que era capaz de hacer. Por ello en el capítulo final de la serie se introduce el flashback en el que Hank se burlaba de la simple idea de que Walt fuese capaz de montar un laboratorio de metanfetamina. Con la reaparición del cáncer, ese instinto imprudente porque se revelase la verdad se intensifica: Walt no quiere morir siendo el padre de familia modelo y monótono que siempre ha sido, obviado por todos, incluso por su propio hijo (que admira la pétrea figura de su tío), más aún después de todo el dolor infringido, de las barreras morales transgredidas, de la autoridad alcanzada. Puede que su tiempo como cocinero haya concluido, pero aún resta celebrar el baile final sin máscaras, sentir la adrenalina de quien está acorralado pero tiene poco más que perder, contemplar los recortes de periódicos que narran la historia del año, la de un ciudadano de clase media de Albuquerque que tomó el camino sombrío y triunfó, aunque fuese en una versión tenebrosa de la que nadie reconocería sentirse fascinado, al menos públicamente.

Walt ya no está en condiciones de elegir su destino: sólo puede escoger entre morir libre o perecer entre barrotes. Un final poco deslumbrante para quien es considerado el mismísimo demonio por el que fuese su compañero de faena, ahora volátil enemigo, tras apenas atisbar las precisas estrategias de manipulación desplegadas en los momentos de mayor tensión de la trama. No, Mr. White es demasiado inteligente para ser atrapado por un mediocre agente de la DEA exasperado por la ceguera de no ver lo que tenía justo delante de sus ojos. Una simple cinta de video, una interpretación magistral, y el miedo al que incita quien está en plena caída y no espera red, son elementos disuasorios suficientes para que el drama doméstico no trascienda a los pasillos de la agencia antidroga. A menos que, en virtud a esa improbable alianza entre Hank y Jesse, demasiado focalizados en la ira desatada contra su cuñado y ex socio como para atender al conflictivo historial mantenido entre ambos, se atente con ingenio en el flanco débil de Walt, en ese orgullo revestido de grandes estructuras de plástico circular soterradas entre polvo y números de un ticket del túnel de lavado: el producto final de su talento, su sacrificio, su poder.

Y así regresamos al desierto, de un amarillo líquido y violento, donde se cierra el círculo de un colosal naufragio. El de Ozymandias, rey del cristal azul, antes profesor de química desengañado, “cuyo rostro yace hecho pedazos, semihundido, en la arena”, contemplando los despojos de las destrucción que ha provocado, sin corona ni consuelo, tan sólo la certeza de que lo ha perdido todo. Incluso a su familia, con la que ya únicamente media la hoja de un cuchillo de cocina y el terror en los ojos de su hijo y su esposa. La caída, al fin.

![[Pantalla Líquida] Walter White: Auge y caída del villano más amado de la televisión [Pantalla Líquida] Walter White: Auge y caída del villano más amado de la televisión](https://m1.paperblog.com/i/213/2134174/pantalla-liquida-walter-white-auge-caida-del--L-ESIdH9.jpeg)

Ya sólo resta el epílogo. El regreso del monstruo al que aún nos empecinamos en justificar, ese hombre moribundo que quería sentirse vivo y para ello sembró de muerte todo lo que le rodeaba. Nos descubrimos deseando su venganza de aquellos que sólo cumplieron sus órdenes hasta que les resultó prescindible. Odiamos a Todd, a Uncle Jank y a toda la banda de criminales que los acompañan. Disfrutamos cuando Walt ejecuta su venganza, como un Walt Kowalski que acude a la guarida de sus enemigos, pero con un rifle de asalto en el maletero de su coche. Nos emocionamos con la huida hacia alguna parte de Jesse, auténtica víctima de los vaivenes de la historia, tras evitar, una vez más, desparramar los sesos de Mr. White con el arma que él mismo le tiende. Y, finalmente, nuestras emociones colisionan en el dilema moral, coagulado por el paso de los episodios, de amar u odiar al hombre que yace entre instrumentos de laboratorio exhalando, por última vez, su culpa.

Esa es la pregunta que flota en Breaking Bad desde que Walter White se quedó impávido ante el cuerpo convulsionado de Jane Margolis, la primera muerte civil de la serie y prueba irremisible de la desintegración moral del protagonista. Hasta ese momento, nadie se había opuesto a las razones ulteriores de la decisión de Walt a transitar por el camino oscuro, aunque ello hubiese significado la muerte de Emilo, Krazy-8 o Tuco, todos ellos hombres despreciables en un negocio despreciable. Era un hombre enfermo, sin dinero para pagar su tratamiento y cansado de que todos a su alrededor triunfaran y lo pisotearan por su falta de confianza y ambición. Lo necesitaba. Pero cuando le informan que su cáncer ha remitido justo en el momento en el que tiene un maletín repleto de dinero, con su socio entregado al amor, y una hija recién nacida en el dormitorio de al lado, Walter se percata de que no quiere parar. Por eso se golpea los nudillos en el baño, por que es consciente de que ya no tiene coartada para seguir. Pero lo hace; deja morir a Jane y es castigado de forma brutal y definitiva en una pirueta argumental del hacedor, que le hace cargar con la tragedia de un accidente de avión cuyos restos se acumulan en su piscina. Cientos de vidas de las que nunca se podrá desprender. Desde ese momento, Walter White es el villano, y lo sabe.

[pinit]

![[Pantalla Líquida] Walter White: Auge y caída del villano más amado de la televisión Email Share](https://m1.paperblog.com/i/213/2134174/pantalla-liquida-walter-white-auge-caida-del--L-WaT6Od.png)