Cuenta Homero en la Odisea que, durante el regreso de la guerra de Troya, las naves de Ulises y sus hombres fueron desviadas por vientos y corrientes y, tras varios días navegando sin rumbo, llegaron a la tierra de los lotófagos. Allí, sus habitantes ofrecieron loto a los recién llegados, algunos de los cuales se aficionaron a la flor y sus efectos narcóticos llegando a olvidar su patria y el regreso a esta.

En el siglo XVIII se inició la tradición cultural del Grand Tour, según la cual la educación de un joven aristócrata no se consideraba completa si no visitaba in situ los hitos del arte grecolatino de la Antigüedad. Italia y Grecia se convirtieron en lugares de culto para esos peregrinos de la belleza. Era un viaje iniciático para esos jóvenes, del cual no se volvía igual que se llegaba. Con el trascurso del tiempo, no fueron solo aristócratas los que emprendieron rumbo al sur. También fueron cambiando las motivaciones para emprender el viaje, que, en muchos casos, fueron motivados por la búsqueda de climas más benignos con enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis. No solo el arte, también la luz, el sol, la belleza del paisaje y el carisma de sus gentes deslumbraron a muchos de esos viajeros, llegando a ocurrir el caso de que alguno de ellos, como el arqueólogo Johann Wickelmann, consideraba su año real de nacimiento aquel en el que se había ido a vivir a Roma. «Hasta entonces su existencia había sido, según él, la de un muerto en vida, la de un mero y patético superviviente». «El sur», por tanto, y como señala María Belmonte en el libro que os traigo hoy, «se reveló como la tierra de los lotófagos».

María Belmonte cursó estudios de Historia y Antropología y se doctoró en Antropología social. Además de como escritora, ejerce profesionalmente como investigadora y traductora. Es una apasionada de todo lo relacionado con el Mediterráneo y de la cultura del mundo clásico. Leerla ha sido una experiencia similar a la que experimenté con la lectura de El infinito en un junco porque, al igual que Irene Vallejo, la autora bilbaína aúna conocimiento, talento y pasión, lo cual la convierte a ella en una magnífica divulgadora y a su obra en un auténtico disfrute para sus lectores que, al fin y al cabo, no dejamos de ser también peregrinos de la belleza.

Como peregrinos de la belleza que somos los lectores somos también conscientes de que esa belleza que nos dan los libros no está exenta de cierta idealización. Era Winckelmann quien sostenía, según nos cuenta Belmonte, que la naturaleza «nunca podía estar a la altura del ideal, y que, por lo tanto, si queríamos alcanzar la perfección, era preciso imitar a los antiguos griegos». Famosos eran los estados de éxtasis en los que caía, a pesar de que nunca llegó a cumplir el sueño y el temor de poner un pie en el país helénico, ante las obras de estos. El mismo ideal de belleza griega inmortalizó von Gloeden en sus artísticas y en ocasiones polémicas fotografías de efebos. Sin embargo, no todos nuestros protagonistas se interesaron por la belleza del mundo clásico. Patick Legih Fermor lo hizo, por ejemplo, por la cultura bizantina, Kavin Andrews estudió las ruinas medievales del Peloponeso y D. H. Lawrence admiraba la paz de los lugares etruscos. Cuando este último visita la necrópolis de Tarquinia «las tumbas le parecen «cómodas» y no le hacen sentirse intimidado. Para Lawrence, los griegos y romanos se esforzaban por impresionar. No así los etruscos. Lo que éstos crearon durante su feliz existencia de centurias resulta tan natural y simple como respirar. Ésa es la verdadera cualidad etrusca: el desenfado, la ingenuidad y la exuberancia vital, todo lo que ha desaparecido de nuestro mundo. La muerte para el etrusco era la natural prolongación de la vida plena que habían conocido en la tierra y, por lo tanto, era un lugar alegre». Y parece que el autor de la célebre El amante de Lady Chatterley se contagió de esta sabiduría etrusca a tenor de las últimas palabras que dejó escritas y que reproduzco a continuación: «Agradar a Dios significa realizar alegremente el trabajo que tienes entre manos y estar vivamente absorto en una actividad que te hace entrar en contacto con el corazón de todas las cosas; es un estado que logra cualquier hombre o mujer cuando está ocupado y concentrado en un trabajo que le exige auténtica habilidad, atención o devoción. A eso podemos llamarle Dios».

Quien no era consciente de ser víctima de esa idealización de la realidad que es la belleza era Henry Miller. Cuando le preguntaban qué era lo que más le gustaba de Grecia, «respondía invariablemente: «La luz y la pobreza»». A Patrick Leigh Fermor, sin embargo, fue la belleza la que le hizo abandonar su amada Creta y el círculo de amigos con el que contaba allí y que tanto le querían. Necesitaba de mucha tranquilidad para escribir y era complicado encontrarla con tanta compañía y en un lugar en el que, como escribió en el prólogo de unos de sus libros, «apenas había una roca o un arroyo que no estuvieran vinculados a una batalla o un mito, a un milagro o una anécdota o superstición campesinas; un incidente extraño o memorable». María Belmonte llega a una conclusión similar respecto a Axel Munthe. El médico abandonó su villa de San Michele, cuya historia dio título a sus famosas memorias y que fue construida según sus deseos como un homenaje a la luz, debido al progresivo problema ocular que sufría desde su juventud y a las constantes visitas que atraía la magnífica villa. Sin embargo, en opinión de la autora, «Munthe no había sido arrojado de San Michele sólo por el exceso de luz, sino por el exceso de belleza. Hay que pagar un precio elevado por vivir en tan estrecho contacto con lo sublime. Por eso, Munthe se había resguardado entre los gruesos muros de Torre di Materita, rodeada a su vez de un espeso bosque, de espaldas a todo». En cuanto a Kevin Andrews, cuenta de él Robert D. Kaplan que «la belleza de Mistrás—y la de algunos cuantos lugares más—lo había obsesionado de tal modo que parecía no haber hecho mucho más el resto de su vida, aparte de evocarla». Andrews se radicalizó y se convirtió en un personaje incómodo para los griegos. Sentía que el país que tanto amaba se había convertido en una especie de parque temático del mundo clásico para disfrute de los turistas. Estaba sumido por el desencanto que le producía un país que en su opinión se había transformado en «un lugar que disfrutaba de su propia podredumbre, que dejaba que sus bosques fueran consumidos por el fuego, que no tomaba medidas para prevenir la creciente contaminación». Se nacionalizó griego, pero «sabía que se había convertido en ciudadano de una Grecia desaparecida; la que él había amado: «Llegué a tiempo a Grecia para conocer una forma de vida antigua e íntima. Es imposible olvidarla ahora que ya se ha ido para siempre. Me sentí abrumado por la generosidad de su gente, por el interés que el viajero solitario despertaba en quienes no habían visto en su vida un extranjero, ni aprendido a leer, ni viajado jamás a una ciudad o que habían emigrado a los suburbios de Atenas llevados por una necesidad que escapaba a mi comprensión… Olvidarlo sería faltar a la palabra, traicionar a aquellos que en su gran mayoría están ya muertos», escribió en un artículo sobre los motivos que le habían llevado a ser ciudadano griego».

Cuenta María Belmonte que, «durante su primer viaje a Capri cuando todavía era un estudiante, Axel subió a pie los 777 peldaños de la llamada Escala Fenicia, la única vía de acceso al puerto que tuvieron los habitantes de Anacapri hasta que en 1877 se construyó la actual carretera. Tras cruzar la Porta della Differenza, símbolo de la ancestral enemistad entre Capri y Anacapri, Axel se encontró en un lugar llamado Capodimonte, donde se detuvo a reponer fuerzas y a contemplar la magnífica vista que se abría sobre todo el golfo de Nápoles. Desde allí se divisaban las vecinas Isquia y Procida, la ciudad de Nápoles, el Vesubio, la llanura de Sorrento resguardada por el monte Sant’Angelo y, como telón de fondo, los Apeninos aún cubiertos con la nieve del invierno. El terreno estaba ocupado por una pequeña casa y una viña en la que trabajaba afanosamente mastro Vincenzo, su dueño. Éste invitó al joven extranjero a tomar un vaso de vino en su jardín, salpicado aquí y allá de restos romanos. Cuando Axel le preguntó sobre la procedencia de aquellas ruinas, Vincenzo respondió que se trataba de «roba di Timberio», una forma de denominar a todos los hallazgos romanos que aparecían en el pedregoso suelo de la isla. Si estaba interesado, él había ido tirando en el acantilado toda la «roba di Timberio» que aparecía en su viña. Y, si quería, también podía enseñarle una habitación subterránea, pintada en rojo chillón, con figuras de hombres y mujeres bailando desnudos. El corazón del joven comenzó a latir violentamente. En aquel lugar se había levantado una villa romana, probablemente de Augusto o de Tiberio, quien llegó a poseer diez villas en la isla durante los doce años que vivió retirado en Capri. A lo lejos, encaramada sobre las rocas de la ladera del monte Barbarossa, se alzaba una capillita en ruinas. «¿Cómo se llama esa capilla?», preguntó. «San Michele», respondió mastro Vincenzo. Axel se despidió prometiendo volver pronto y diciéndose en su interior que algún día construiría allí su casa».

Axel Munthe cumplió su promesa y su villa, que tomó el nombre de la capilla, que, a su vez, se convirtió en biblioteca, terminó de construirse en 1899. Uno de los primeros invitados fue Henry James, que la describió como «Una creación de la más fantástica belleza, poesía e inutilidad como no había visto reunidas nunca».

A su muerte, Munthe legó la Villa de San Michel al gobierno sueco con el fin de que se convirtiera en un centro para promover las relaciones entre Suecia e Italia. Actualmente está abierta como museo y como centro de celebración de eventos culturales.

En la fotografía: la princesa Marie Louise de Hanover bajo la pérgola de San Michele sobre 1903.

Imagen en dominio público de autor desconocido.

No solo fue belleza lo que encontraron estos hombres en los países que desbancaron su patria natal en el corazón de muchos de ellos. Axel Munthe, conocido por su amor a los perros y por su altruismo en la práctica de la medicina, no dudó en acudir a Nápoles cuando en 1884 el virus del cólera diezmó la ciudad italiana. Las epidemias no acostumbran a comportarse democráticamente y la enfermedad se cebó con los habitantes más desfavorecidos que habitaban las zonas más deprimidas. María Belmonte describe admirablemente bien el hacinamiento, pobreza y falta de higiene de los barrios más perjudicados. En mi memoria ha quedado grabada la imagen de las pensiones más baratas de la urbe, en cuyos cuartos no había camas, sino una cuerda de lado a lado para apoyar la cabeza y los brazos.

A Nápoles vuelvo en plena Segunda Guerra Mundial, pero en este caso de la mano de Norman Lewis. Su libro Nápoles 1944 está considerado como una de las mejores obras escritas sobre el conflicto bélico. Las páginas que la escritora bilbaína dedica a esta etapa de la vida del periodista muestran tanto las contradictorias situaciones que crea una guerra como la idiosincrasia de los lugareños. La vida de este hombre, ya desde su infancia, es digna de una novela. La autobiografía que escribió ha de ser una lectura fascinante. En realidad, todas las vidas relatadas en este libro son sumamente interesantes, aunque no sea objeto de esta reseña detenerme en las particularidades de cada una de ellas.

Aunque las guerras interrumpieron la estancia a orillas del Mediterráneo de más de uno de nuestros viajeros, no fue Norman Lewis el único que vivió esa experiencia en estas tierras. El aventurero Patrick Leigh Fermor fue parte activa en la contienda durante la segunda guerra mundial. Incluso fue ideólogo e intervino en el secuestro del general alemán Heinrich Kreipe. Pretendía con ello llevar a cabo «una operación incruenta contra los alemanes que no acarreara represiones sobre la población civil». Cuenta Belmonte que, escondidos en una cueva secuestradores y secuestrado, «un amanecer, mientras Kreipe contemplaba la salida del sol sobre la nevada cima del Ida, comenzó a musitar para sí las primeras estrofas de la oda IX del Libro Primero de Horacio, titulada Ad Thaliarchum, en la que el poeta aconseja pasar el invierno en casa, con buen vino, sin preocuparse del mañana y disfrutando intensamente del presente mientras se pueda: «Vides ut alta stet nive candidum Soracte…». Paddy, que conocía de memoria la oda, continuó con las siguientes estrofas: «Nec iam sustineant onus silvae laborantes geluque…». Hasta en un ambiente tan tenso e insalubre como el de aquella cueva, las palabras del viejo poeta se abrieron paso y obraron el milagro, haciendo que por unos instantes la guerra se disipara y que unos hombres enfrentados por ideologías irreconciliables se reconocieran por haber bebido en las fuentes clásicas. A partir de ese momento, la relación entre ellos cambió y la poesía griega y latina pasó a ser uno de los temas de conversación durante las largas horas de inacción a las que se veían obligados».

Comando de la SOE que llevó a cabo el secuestro del general Heinrich Kreipe: Georgios Tyrakis, William Stanley Moss, Patrick Leigh Fermor, Emmanouil Paterakis y Antonios Papaleonidas. Fotografía de Gabriella Bullock bajo licencia CC BY 3.0.

Se conserva testimonio gráfico del lugar y la época, como podría ser, por ejemplo, la fotografía sobre estas líneas. La autora afirma no cansarse «de mirar una y otra vez las fotos de la resistencia cretense, especialmente las del secuestro de Kreipe. Algunas están tan cuidadosamente preparadas que parecen las fotos del rodaje de una película de aventuras. Sobre todo las de los jefes de las guerrillas y sus andartes, de los que se dice que se tomaban su tiempo hasta que se sentían preparados para enfrentarse al objetivo de la cámara. Casi todos son jóvenes, algunos muy guapos, como el propio Paddy con sus botas de caña alta, su bigote y su camisa negra cruzada por las tiras de munición. Recuerda a Errol Flynn a punto de rodar una escena de corsarios. Y Billy Moss, con su casi metro noventa, tan joven, con su mirada lánguida y soñadora. Todos desprenden levendiá, esa hermosa palabra griega para describir lo indescriptible pero que, según el estado de ánimo y las circunstancias, se podría traducir por juventud, salud, valor, humor, rapidez de palabra y de acción, destreza con las armas, don de agradar a las mujeres, gusto por el canto y la bebida, generosidad, capacidad de improvisar mantinades y de volar como un pájaro en las danzas más rápidas y feroces. Todo eso y mucho más es levendiá. Viéndoles, no puedo evitar preguntarme si el resto de sus vidas no les habrá parecido decepcionante a todos ellos al lado de aquellos intensos años de guerra y aventuras durante los que fueron auténticos levendis».

Leo estas frases y pienso en la vida de estos hombres y se me antoja que levendiá ha de ser algo así como el culmen de la belleza en cuanto a experiencia vital se refiere. Cincuenta años después de la Segunda Guerra Mundial Norman Lewis escribió: «La guerra fue algo fantástico. Odio toda clase de crueldad y me considero una persona compasiva, pero cada minuto de la guerra, todo el tiempo que estuve en el extranjero, fue absolutamente maravilloso». Como apunta la autora de este libro, «el problema, el resto de su vida, fue cómo volver a recrear aquella felicidad», cómo conjugar las posteriores experiencias vitales con la añoranza del recuerdo idealizado.

Como si sufrieran una especie de síndrome de Stendhal, pero en muchos casos no provocado por la contemplación de obras de arte, todos nuestros peregrinos sufrieron en algún momento un instante de revelación, de epifanía, de comunión con el lugar. «Es extraño», sostiene María Belmonte, «cómo las personas a veces pertenecemos a lugares, especialmente a lugares en los que no hemos nacido». No me resisto a compartir con vosotros las sensaciones que embargaron a Henry Miller nada más llegar a Grecia tal y como las describe la autora de este libro:

«Miller desembarcó en Grecia en medio de una espantosa ola de calor. Tomó un taxi en el Pireo y buscó refugio en un hotel de Atenas hasta la llegada de la noche. Con la fresca, salió a la calle y penetró en los Jardines Nacionales junto a la plaza Sintagma. A partir de este momento comenzó realmente su viaje, durante el que no tendría la sensación de avanzar, sino de ir subiendo escalones, de traspasar umbrales en una especie de éxtasis continuado. «Éxtasis: estado del alma enteramente embargada por un sentimiento de admiración y alegría»: éste será el tono que definirá su viaje, aunque los raptos millerianos estarán adecuadamente equilibrados con otras tantas dosis de humor aplicadas tanto al autor como al mundo que le rodea. Los jardines le parecieron la quintaesencia de un parque, lo que se siente cuando uno mira un cuadro o cuando sueña con un lugar en el que desearía estar pero que nunca se encuentra en la vida real. Pese a que eran las once, el parque estaba abarrotado de paseantes que disfrutaban del frescor de la noche. Otros, sentados en mesitas, bebían tranquilamente agua en la oscuridad. Agua… «Allí donde mirara, veía vasos de agua. Comencé a pensar en el agua como en algo nuevo, como en un elemento esencial de la vida». Agua. Neró. La primera palabra griega que aprendió aquella noche y que le pareció muy hermosa. Le gustaba la digna pobreza que exhibían los griegos, sus harapos, «las cargas que llevaban sobre la cabeza, pero no en la cabeza». En la noche ateniense, todo respondía a la poética de la pobreza que había desarrollado en sus Trópicos, donde había escrito: «No tengo dinero, ni recursos, ni esperanzas. Soy el hombre más feliz de la tierra». Otra causa de deleite que encontró en el parque fue la presencia de niños, porque, según él, en Francia parecía que habían desaparecido o que habían dejado de nacer».

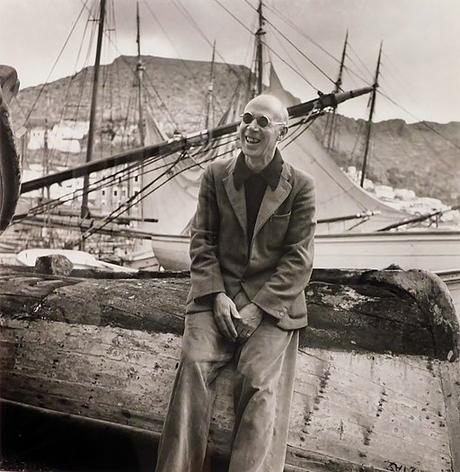

Henry Miller durante su estancia en Grecia (1939-1940)

Fotografía de Monozigote, de su "Miller Photo Album", bajo licencia CC BY-SA 4.0

María Belmonte ha peregrinado en pos de estos nueve hombres. Se nota que los ha leído y que ha leído sobre ellos. Se nota su admiración por ellos y el amor que siente por los lugares que estos hombres amaron. Creo que la elección de estas nueve personalidades se debe, precisamente, a que cada uno de ellos, a su modo, le enseñaron a amar la tierra que ellos amaron. La escritora bilbaína ha viajado a muchos de esos lugares siguiendo la estela de estos peregrinos. Yo he peregrinado tras ella y tras ellos a través de esta lectura y amo ya lugares que nunca he pisado. Sé, además, y con toda certeza, que de pisarlos mi experiencia ahora sería muy distinta a aquella otra que hubiera vivido de no haber leído este libro. Me ocurriría ahora lo mismo que le pasó a María al recorrer los kalderimi (nombre griego para las sendas bizantinas construidas sobre las antiguas calzadas romanas) del monte Taigeto siguiendo las huellas de Paddy Leigh Fermor, que cuenta cómo «perdí la noción del tiempo y durante unos instantes percibí vívidamente el camino poblado con la presencia de los viajeros de antaño». Sin embargo, la historia de pasión de la autora por el Mediterráneo se inició mucho antes de que se encontrara con estos nueve hombres. Belmonte fue inoculada ya en la infancia y el embrujo se desarrolló plenamente en su juventud. Ella misma narra como un «hito importante en mi carrera como mediterranófila fue mi primer viaje a Florencia cuando todavía era muy joven, con un ruidoso grupo de amigos, todos apiñados en un viejo coche. Llegamos de noche y, hambrientos y cansados, comenzamos a deambular por la ciudad en busca de un restaurante. Por azar fuimos a dar con la plaza del Duomo. Levanté la mirada y vi por primera vez Santa María del Fiore recortándose en el cielo nocturno. Entonces sucedió. El mundo desapareció a mi alrededor, incluidos mis hambrientos y malhumorados amigos. Repentinamente, comencé a llorar de forma convulsa, mientras grandes lagrimones brotaban de mis ojos. Nunca había sentido tanta felicidad. Y aunque entonces no fuera consciente, en aquel momento aprendí que había llegado a una fuente antigua y perenne de deseo y que la belleza es lo único que salva al ser humano de la absoluta soledad». Un sentimiento y una lección que creo no son ajenos a ninguno de los que somos peregrinos de la belleza.

Villa de Wilhelm von Gloeden en Taormina, sobre 1900. Fotografía en dominio público del propio Wilhelm von Gloeden.

Como cuenta María Belmonte en Peregrinos de la belleza, tanto la casa-estudio como el jardín de Gloeden fueron destruidos por un bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Su lugar lo ocupa actualmente el edificio de la comisaría de policía. Sí se mantiene intacto, tal y como aparece en muchas fotografías antiguas, el edificio adyacente, que albergó durante un tiempo la discoteca gay El Perroquet, así como el hotel San Domenico, situado en frente y cuyo claustro utilizó tantas veces el fotógrafo como escenario en sus fotografías.

Ficha del libro:Título: Peregrinos de la belleza: viajeros por Italia y GreciaAutora: María BelmonteEditorial: AcantiladoNº de páginas: 320Año de publicación: 2015ISBN: 978-84-16011-51-3Comienza a leer aquí

Si te ha gustado...¿Compartes? ↓