No han sido los tebeos muy amigos de adscribirse a las modas artísticas o corrientes filosóficas imperantes. Lo hacen, sí, pero casi siempre a contracorriente y fuera de tiempo, posiblemente llevados por un mal entendido estatus de ghetto que en lugar de rechazarse con rebeldía, muchas veces se abraza con placer endogámico. Afortunadamente, las últimas décadas han contemplado una mayor relación y retroalimentación entre el noveno arte y el resto de artes y formas culturales, consiguiendo romper –reventar más bien- antiguos candados oxidados que se confundían con tradición. Sin embargo, esa endogamia sigue existiendo de forma patente en una forma genérica: los superhéroes. Inscritos en un universo ficcional propio y completamente endogámico, los intentos de apertura tanto formal como intencional han dado lugar a consecuencias imprevisibles. Por ejemplo, la reformulación del género planteada por Miller y Moore, desde el respeto al canon, pero con la vista puesta en horizontes más ambiciosos, tuvo como secuela el advenimiento de la llamada Edad Oscura, en la que los planteamientos intelectuales y reflexivos tanto de uno como de otro eran minimizados y reducidos a la hiperviolencia como supuesta metáfora de la violencia del mundo real y a un estado de provocación continuo que comparado con el practicado realmente por otros autores décadas antes –léase underground- queda en una simple bravuconada de patio de colegio. Autores como Ellis, Millar o Ennis han sido exitosos practicantes de esta fórmula, los tres con indudable capacidad para el guión e incluso en el caso de los dos primeros, con brillantes ideas de partida que realmente ponían en la mesa una provocación real ante el sistema, pero que caían casi siempre en un desarrollo banal que se enredaba en sus propias trampas, limitando los resultados a salvas de fogueo.

Sin embargo, hay que reconocerle a Warren Ellis que con Planetary ha realizado una obra que no sólo se aleja de estos planteamientos (no siempre, no puede evitar tontear con ellos), sino que supera en ambición y resultados a prácticamente todos los cómics realizados durante la década. Aparentemente, una serie que debería inscribirse en el territorio de la reivindicación nostálgica de la cultura popular que ya iniciara Alan Moore en su línea ABC, pero que leída de un tirón, aprovechando los dos volúmenes publicados por Norma Editorial, se convierte en el primer tratado de superhéroes del postmodernismo. Es verdad que cuando se habla abiertamente de la muerte de la posmodernidad pueda resultar tardío (¡viva la hipermodernidad!), pero es indudable que las argumentaciones de Ellis son muchísimo más complejas que las que se hayan podido ver hasta ahora, reclamando una legitimación total del género no ya como elemento cultural, sino desde una reivindicación que lo entronca dentro de una nueva historia de lo real reescrita desde los mass media del siglo XX. La tarea no es fácil: en primer lugar, se debe establecer un nuevo marco de referencia histórica y cultural propio, así como un elemento axial que permita después escribir una particular “teoría del todo” que haga indistinguible ficción de realidad. Una metaficción pura que, a la par que explique la propia génesis de su teoría, la dote de una arquitectura formal estable, para la que se basa en tres elementos: uno anclado en la realidad, la teoría de la conspiración, referente máximo del ruido mediático que transforma la realidad en ficción inventada; otro, anclado en la pura ficción, los superhéroes y, en medio, un aglutinante perfecto, la cultura pulp/pop nacida durante el siglo XX. El elemento axial, el siglo XX, elemento común de los tres y que representa a la perfección un Elijah Snow siempre de blanco inmaculado, el símbolo de la pureza y, por tanto, símbolo también de la humanidad. Este andamio formal permite a Ellis hacer un ejercicio de reciclaje cultural completo, reescribiendo toda la historia de la cultura popular y sus mitos (Tarzán, Godzilla, Drácula, The Shadow, Frankenstein, Holmes, Verne, Alien, Fu-Man-Chú, John Woo, El hombre de bronce, El llanero solitario…) desde una nueva perspectiva: la de una inmensa conspiración contra la humanidad. No es baladí que sea una revisión de los Cuatro Fantásticos el enemigo a batir, el desencadenante de todo: Stan Lee reformula el género prácticamente de forma coetánea al mayor impulso de las teorías de conspiración, tanto la crisis de los misiles cubanos –inicio de una nueva época de espionaje- como la muerte de Kennedy, quizás el germen de la primera gran teoría de conspiración moderna. La bofetada a la divinidad de los superhéroes que supusieron las creaciones de Lee es el punto débil del género por el que Ellis comenzará a crear una gigantesca metaficción: cada “homenaje” a un clásico del pulp o de la cultura popular es reescrito no sólo en términos del “Universo Planetary”, sino altercando ficción con realidad, abusando de datos históricos y científicos reales –o con apariencia de realidad- que creen un todo único. La información como elemento de canje, como constructor de la realidad cuántica, llevado también al terreno de la ficción, en ese juego de espejos continuo que Ellis borda entre lo real y lo falso, cumpliendo a rajatabla los principios de autorreferencialidad (constante, en tanto el grupo forma parte de la conspiración), intertextualidad (omnipresente en el homenaje) y, sobre todo, autoconsciencia: pese a todo lo que se pueda pensar, Planetary asume plena y totalmente su existencia como ficción. No rompe el cuarto muro, como muchas otras obras, pero para poder desarrollar su discurso necesita obligatoriamente la complicidad del lector, un guiño continuo. Aún en la diversidad e hibridez connatural al discurso posmoderno, Ellis parece repasarlo casi canónicamente, centrado en la construcción de su particular Teoría del Todo del Universo Real Conspirativo ©. Hay momentos de debilidad, es evidente, no hay hechuras que aguanten semejante ambición: de vez en cuando reclama la hiperviolencia como necesaria –aunque, hay que reconocerlo, sabiamente presentada como homenaje escondido a Frank Miller en el episodio de El Llanero Solitario) y, sobre todo, en un episodio final tan necesario como fallido. En su estructura, Ellis necesita cerrar su discurso con una renuncia al tiempo continuo, establecer que pasado, presente y futuro coinciden en cualquier momento, se pliegan sobre sí mismos, cerrando a su vez la serie en tiempo y espacio recursivo y cíclico, pero plantea una excusa argumental que revela un punto débil en su discurso: tras hacer perder por completo la humanidad a Elija Snow, tras convertirlo en una metáfora pura del siglo XX, le intenta dotar de sentimientos humanos de amistad casi pasionales, de principios más propios del canon del género –la fidelidad al sidekick- que de este nuevo planteamiento. Un absurdo que se perdona fácilmente: la propuesta de Ellis es tan brillante que los pequeños peros son lógicos y normales, quedan completamente ocultos tras los muchos aciertos de la serie y, sobre todo, este nuevo relato global de la realidad mediática manipulada del siglo XX entendida como herencia de la pasión por la ficción pulp.

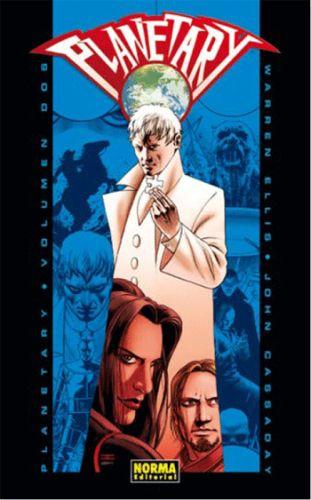

Una obra hercúlea que sería imposible sin John Cassaday, cuya plasticidad a la hora de abordar la serie prodigiosa. Cambios de estilo de trazo gráfico, narrativo, de entintado, de color… todo para dotar al conjunto de la necesaria coherencia visual que haga funcionar el engranaje.

Un gran tebeo que permite lo imposible: desde pasárselo bomba leyéndolo hasta hacer una tesis doctoral sobre él.