Los años setenta fueron la época dorada de la ufología. No había día en el que los periódicos no recogieran una noticia relacionada con el avistamiento de ovnis. Por supuesto, todas estaban basadas en testimonios más o menos espectaculares, en confusas fotos y cosas así, pero jamás se mostraba una evidencia incuestionable al respecto. Todo eran especulaciones, suposiciones: maneras de alimentar el morbo por parte de quienes aseguraban la próxima llegada o contacto de los extraterrestres con nuestro planeta. Pronto la televisión se haría eco de estas inquietudes y ofreció un pequeño hueco en su programación a Fernando Jiménez del Oso, que terminó por tener un programa propio, muy popular en aquellos años. Al hilo de todo esto, surgieron los llamados contactados, gente que aseguraba estar en comunicación con seres de otros mundo a través de las más variadas técnicas: desde la escritura automático a la telepatía. Sin pruebas palpables más allá de la fe del interlocutor, claro.

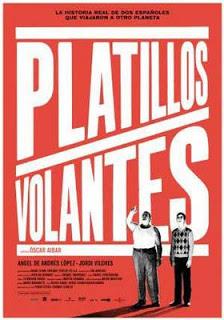

Los años setenta fueron la época dorada de la ufología. No había día en el que los periódicos no recogieran una noticia relacionada con el avistamiento de ovnis. Por supuesto, todas estaban basadas en testimonios más o menos espectaculares, en confusas fotos y cosas así, pero jamás se mostraba una evidencia incuestionable al respecto. Todo eran especulaciones, suposiciones: maneras de alimentar el morbo por parte de quienes aseguraban la próxima llegada o contacto de los extraterrestres con nuestro planeta. Pronto la televisión se haría eco de estas inquietudes y ofreció un pequeño hueco en su programación a Fernando Jiménez del Oso, que terminó por tener un programa propio, muy popular en aquellos años. Al hilo de todo esto, surgieron los llamados contactados, gente que aseguraba estar en comunicación con seres de otros mundo a través de las más variadas técnicas: desde la escritura automático a la telepatía. Sin pruebas palpables más allá de la fe del interlocutor, claro. En Platillos volantes, Aibar quiere ser una especie de arqueólogo que recupera la esencia de unas determinadas coordenadas temporales y espaciales: Terrassa a principios de los años setenta, cuando el franquismo estaba ya dando señales de agonía pero, como una bestia herida, todavía contaba con la capacidad de apretar (o golpear) con su puño a cualquier ciudadano que se saliera del redil nacionalcatólico. Y en este contexto, de dura represión y de trabajo monótono en una fábrica textil, no es raro que las mentes volaran hasta otras realidades que en aquel entonces se estimaban posibles. ¿Por qué no iba a venir gente de fuera a acabar con el absurdo de nuestra existencia? Esa es la línea de pensamiento de Juan, un joven alienado que observa con espanto la vida convencional que le espera: las horas interminables de oficina y el sexo después del matrimonio con el fin de procrear la familia numerosa propia de la época. José, el otro protagonista, es muy diferente. Un hombre maduro que que ya no le teme al futuro, porque no espera nada de él y que combate el desencanto del presente a través de la locura: convenciéndose a sí mismo de que ha contactado con los extraterrestres. José va a encontrar en Juan al discípulo perfecto para sus correrías en busca de una quimera, al Sancho que complementa su quijotismo ufológico en pos de un santo grial en forma de nave espacial de diseño retro.

Que la película de Aibar esté basada en un hecho real: el suicidio en las vías del tren de dos tipos convencidos de que iban a despertar junto a sus amigos extraterrestres no quiere decir que lo que cuenta sea riguroso. El suceso en sí se investigó en su momento poco y mal, por lo que el director ha tenido que partir casi de cero a la hora de concebir a sus personajes. Y en gran medida acierta: son gente creible hasta cierto punto, si nos atenemos a la experiencia que nos dicta que se puede creer en cualquier cosa y, desgraciadamente, actuar en consecuencia. Mención especial merece la actuación de Ángel de Andrés López, que sabe dotar a su personaje de un halo de misticismo solemne y a la vez esperpéntico. Precisamente del esperpento provienen algunos de los - escasos - errores de Platillos volantes, y no me refiero a que Leo Bassi ande por allí; un personaje como la señora Botifoll, tan tópico como felliliano, no calza bien en el tono general del film, que quizá debería haber empleado esos valiosos minutos en retratar un poco mejor a esa estimulante comunidad friki encabezada por el inefable profesor Karma.

De Platillos volantes se ha criticado sobre todo su final, que presuntamente tira por tierra todo el discurso previo de la película. Es posible que así sea, pero a mí no me ha parecido tan mal. Después del angustiante baño de realidad, policía franquista incluida, está bien otorgar alguna esperanza, aunque sea ilusioria a tan entrañables personajes. Buena incursión en un tema muy poco tratado de nuestra intrahistoria. ¿Por qué no dedicar una película al caso del planeta Ummo, tan representativo de estas quimeras ufológicas?