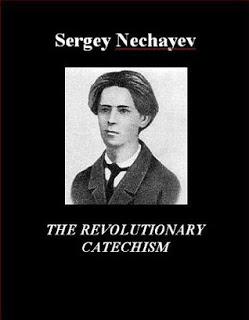

Unos capítulos más atrás da Jamison una panorámica suficientemente expresiva de su enfermedad (que tiene controlada a base de medicación y de psicoterapia): “Existe una clase especial de dolor, de júbilo y de espanto dentro de este tipo de locura. Cuando estás en fase maníaca es formidable. Las ideas y los sentimientos van y vienen como estrellas fugaces y tú las persigues hasta que encuentras otras nuevas y mejores. Desaparece la timidez, surgen de repente las palabras, los gestos necesarios, y sientes la certeza de tener la potestad de cautivar a los demás. Encuentras interés en gente poco interesante, la sensualidad se vuelve contagiosa y el deseo de seducir y ser seducida se vuelve irresistible. Te impregnan las sensaciones de facilidad, de intensidad, de poder, de bienestar, de omnipotencia económica y euforia. Pero en algún momento todo cambia. La velocidad mental se vuelve demasiado rápida y abrumadora, y una increíble confusión sustituye a la claridad. La memoria desaparece, el humor y el interés en las caras de los amigos se convierten en miedo y preocupación. Todo lo que antes estaba a favor se vuelve en contra –te muestras colérica, enfadada, temerosa, incontrolable y totalmente inmersa en profundidades oscuras del espíritu cuya existencia nunca habías imaginado–. No se termina nunca ya que la locura esculpe su propia realidad (…) Las tarjetas de crédito anuladas, los cheques bancarios sin fondos, las explicaciones necesarias en el trabajo, las disculpas que pedir, los recuerdos intermitentes (¿qué es lo que hice?), las amistades perdidas o dañadas, la ruina matrimonial. Y las preguntas aterradoras: ¿cuándo volverá a ocurrir? ¿Cuál entre mis sentimientos es el real? ¿Cuál de mis yoes soy yo? ¿La salvaje, impulsiva, caótica, energética y loca, o la tímida, introvertida, desesperada, suicida, condenada y rota? Probablemente un poco de las dos. Con suerte, un mucho que no tiene nada que ver con ellas. Virginia Woolf, en sus altibajos, lo dejó bien claro: ‘¿En qué profundidades adquieren color nuestros sentimientos, es decir, cuál es la realidad de cualquier sentimiento?”. Reconoceremos a nuestro, habitualmente amortiguado, maniaco interior si pensamos en nuestra enamoradiza adolescencia (de hecho, es en esta edad cuando suelen aparecer los primeros brotes psicóticos), los momentos en los que estuvimos dispuestos a comernos el mundo, la pasión que invertimos en nuestras primeras conquistas amorosas, el horizonte ilimitado, utópico, hacia el que proyectábamos nuestras ilusiones y nuestros proyectos… Y también las decepciones y frustraciones en que finalmente acababa recalando toda aquella energía desbordada cuando comprobábamos que vivíamos en el mundo real. Esa sería la fase depresiva (pseudo-depresiva en el normal). Ya decía Descartes que “la razón se debilita con la materia”, aludiendo con la razón a la potencia que guardamos en nuestra intimidad, y siendo la materia expresión de lo que la realidad, el mundo extenso, nos contrapone. El otro extremo del continuo sería aquel que, representado por la esquizofrenia, nos empuja a interrumpir nuestra relación con la realidad, clausurarnos en nuestra intimidad, anular la empatía exigida para salir al mundo que compartimos con los demás, refugiarnos preventivamente en una negatividad que nos libere de cualquier tributo con el que quede significada nuestra participación en un mundo que sentimos como ajeno. Esta renuncia al mundo a la que todos estamos también esencialmente propensos vino asimismo a validarla el cristianismo, como quedó expreso en propuestas tan descarnadas como esta del mismo Jesucristo: “Si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío” (Lucas, 14, 25-33). Lo cual quedó ratificado en esta otra de San Pablo: “En lo que resta, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; los que se alegran, como si no se alegraran; los que compran, como si no poseyeran; los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo está a punto de acabar” (Primera Carta a los Corintios). Sentimiento apocalíptico que echó raíces en los argumentarios de otros inadaptados extremos, y bastante más abruptos, expuestos, por ejemplo, en “El Catecismo del revolucionario”, de Nechaev, un anarquista y nihilista representante de Bakunin en la Rusia del siglo XIX, y en donde decía: “El revolucionario es un enemigo implacable de este mundo, y si continúa viviendo en él es solo para destruirlo de forma más eficaz. El revolucionario debe ser severo con los demás. Todos los tiernos y delicados sentimientos de parentesco: amistad, amor, gratitud e incluso el honor deben extinguirse en él por la sola y fría pasión por el triunfo revolucionario”. Y si San Pablo predicaba diciendo: “Nos hemos emancipado de la ley, somos como muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros, y podemos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu y no según la vieja letra de la ley”; o bien: “El hombre alcanza la salvación por la fe y no por el cumplimiento de la ley”, Nechaev le ratificaba a su manera en su renovado catecismo: “El revolucionario ha roto –y no sólo de palabra, sino con sus actos– toda relación con el orden social y con el mundo intelectual y todas sus leyes, reglas morales, costumbres y convenciones. Es un enemigo implacable de este mundo, y si continúa viviendo en él, es sólo para destruirlo más eficazmente”.

Así pues, estamos condenados a ser una amenaza para este mundo, a estar vocacionalmente inclinados a perseguir utopías nacidas en nuestra desatención maniaca a los límites que la realidad nos impone o en las ensoñaciones autísticas de nuestro esquizofrénico interior. Algo en nosotros estará siempre dispuesto a negar que la realidad sea real. Es decir, a abismarse en la locura. Y nuestra época, esa a la que Zygmunt Bauman bautizó como “modernidad líquida”, se siente particular, peligrosamente inclinada a pensar que no son admisibles ninguna forma estable y consistente, ninguna objetividad, ningún límite. ¿Existen alternativas que permitan reconducir esa “pasión por la destrucción” de la que hablaba Bakunin, y que a todos nos posee de manera más o menos manifiesta, hasta conseguir que aceptemos la realidad sin renunciar a ese otro mundo del que efectivamente es el reino al que estamos convocados? Las hay: las que conducen hacia la creatividad. Resulta curioso, además de insoslayable, constatar cómo son personalidades hipomaniacas y esquizoides las que han destacado por su creatividad en todos los campos abarcados por la cultura humana. Esta, la cultura, no es, precisamente, sino el resultado de nuestro inconformismo, de nuestra tendencia a buscar algo que eternamente nos empuje, no a aceptar lo que hay, sino a ser cada vez mejores: una manera constructiva de ampliar los límites del mundo sin renunciar a vivir en él; esto es, una manera de domesticar la peligrosa atracción que sentimos hacia la locura.