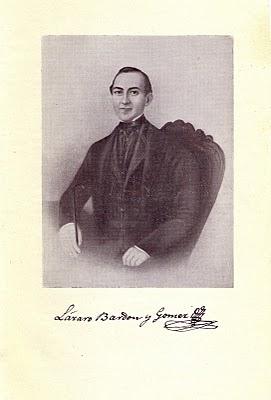

Amigo y compañero de estudios de «Clarín», con quien precisamente partió de Oviedo a Madrid en 1870, Armando Palacio Valdés nos muestra en su novela autobiográfica titulada La novela de un novelista. Escenas de infancia y adolescencia un extenso y singular retrato de su profesor de latín. La novela, además de autobiográfica, tiene mucho de "novela de formación". Ilustramos este retrato literario con la imagen de otro profesor, Lázaro Bardón, que, entre otros, enseñó griego a Miguel de Unamuno. POR FRANCISCO GARCÍA JURADO HLGE

Amigo y compañero de estudios de «Clarín», con quien precisamente partió de Oviedo a Madrid en 1870, Armando Palacio Valdés nos muestra en su novela autobiográfica titulada La novela de un novelista. Escenas de infancia y adolescencia un extenso y singular retrato de su profesor de latín. La novela, además de autobiográfica, tiene mucho de "novela de formación". Ilustramos este retrato literario con la imagen de otro profesor, Lázaro Bardón, que, entre otros, enseñó griego a Miguel de Unamuno. POR FRANCISCO GARCÍA JURADO HLGELeamos el texto donde aparece el excelente retrato del catedrático:

"Hay hombres que harían bien en no morirse nunca: uno de ellos es mi catedrático de Retórica y Poética y ampliación de Latín en el tercer curso de bachillerato. Harían bien en no morirse, porque son la alegría del género humano, que tanta necesidad detiene de ella para soportar sus miserias.

Nuestro profesor infundía regocijo en el alma así que abría la boca, y lo mismo cuando la tenía cerrada. Era hombre ya entrado en años, de baja estatura, y gastaba, a la usanza de los tiempos juveniles, unas patillas negras que partían de la base de la nariz y llegaban hasta las orejas (...)

Mi catedrático tenía la cabeza clásica y el corazón romántico. Por su profesión y por su estudio de la antigüedad pagana admiraba a los héroes griegos y romanos, y estimaba a sus poetas, en especial a Tibulo y Virgilio (...)

Nos leía con entusiasmo la descripción que Virgilio hace de Venus en la Eneida y el Carmen Saeculare, de Horacio; pero sólo le he visto llorar con el Poema a María, de Zorrilla:

«Voy a contaros la divina historia

de una mujer a quien el alma mía», etc.

Entonces las lágrimas resbalaban por sus mejillas, entraban dentro de sus patillas y arrastraban algunos sedimentos.

Había sido catedrático de griego, pero ya no lo era. Un ministro desatentado lo había suprimido, poco tiempo hacía, de la segunda enseñanza. Fue el más áspero disgusto de su vida; fue una puñalada traidora a la espalda (...)

Había nacido orador, y con frecuencia usaba de esta facultad para dirigirnos vivos y largos reproches cuando confundíamos un pretérito con un supino. Eran tan largos, que a veces llenaban ellos solos la hora entera de clase. Pero en sus oraciones más patéticas no imitaba a Cicerón ni a Demóstenes; adoptaba más bien los acentos poéticos y quejumbrosos de los héroes de Chateubriand y su escuela (...)

Pero si tenía los defectos de la escuela romántica, poseía igualmente sus virtudes. Era casto como un caballero de la Tabla Redonda. A pesar de haberse relacionado toda su vida con las deidades del paganismo, que, como todo el mundo sabe, andan completamente desnudas, no se había contagiado de su impudicia. El lenguaje más o menos libertino de algunos poetas romanos le ofendía. Recuerdo que traduciendo un día la Elegía tercera de Ovidio, o sea el famoso triste, que comienza:

Cum subit illius tristissima noctis imago

me dio una inolvidable lección de honestidad. Habíamos llegado al pasaje en que el poeta describe los instantes de su partida para el destierro. Tres veces había pisado el umbral de su casa y tres veces había vuelto sobre sus pasos para abrazar y besar a su esposa:

saepe, 'vale' dicto rursus sum multa locutus,

et quasi discedens oscula summa dedi.

Yo traduje: «Varias veces, después del último adiós, volví a reanudar nuestra conversación y, como si me marchase, le di muchísimos besos».

-¡Oh, no, hijo mío!, no; se traduce así: «Me volví... y, como si me marchase, le di el ósculo de paz».

No cabe duda que mi traducción era más literal; pero la de él era más casta. Aunque según todas las leyes divinas y humanas me parece que estamos autorizados para dar los besos que queramos a nuestras esposas cuando vamos a emprender un largo viaje" (Armando Palacio Valdés, La novela de un novelista. Escenas de infancia y adolescencia, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1949 cuarta edición, pp.213-215)

FRANCISCO GARCÍA JURADO