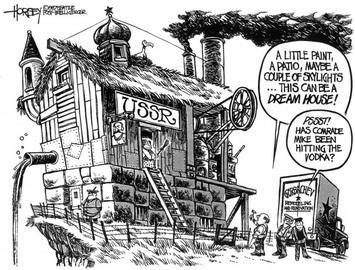

En 1988 la esperanza de vida de un soviético era de 70 años. Los nacidos en 1922 podían esperar celebrar su 70 aniversario al mismo tiempo que el imperio. Pero la URSS no llegaría a vivir tanto. Pocos lo esperaban en 1988. Menos aún en 1985, cuando Mijaíl Gorbachov llegó al poder. “El hombre era a la vez corriente y notable”, escribe Hélène Carrère en ‘Seis años que cambiaron el mundo (1985-1991)’. Corriente, porque parecía un ‘apparatchik’ provinciano; notable, porque era mucho más. Gorbachov, joven entre las agotadas momias dirigentes, pensaba que la URSS necesitaba una radical reforma estructural. Pero su ‘perestroika’ (reconstrucción) y su ‘glasnot’ (que Carrère traduce como “hacer pública la verdad”), iniciaron una serie de cambios incontrolados. Aunque pretendía salvarlo, su mandato se convirtió en una cuenta atrás del fin del imperio.

Gorbachov se encontró con un gigante desencantado, con miles de cabezas nucleares y pies de barro. El accidente nuclear de Chernóbil (abril de 1986) demostró hasta tal punto la incompetencia del sistema que, según Carrère, “provocó una ruptura radical en la historia de la URSS y la mentalidad del grupo dirigente”. Si en el exterior Gorbachov acabó con la Guerra Fría, en el interior sus reformas provocaron el desapego de los conservadores, primero, y el desencanto de los progresistas, después, decepcionados por la lentitud de los cambios. Carrère lo resume muy bien en un libro dividido en tres partes, los tres actos de la tragedia del enfrentamiento entre nuestro querido ‘Gorbi’ y nuestro menospreciado Yeltsin, protagonista absoluto de un epílogo que es una auténtica cuarta parte.

“Gorbachov cambió”, escribe Carrère, recordando que no solo evolucionaron los gobernados. ¿Era posible una URSS que no diera miedo? En 1985 Gorbachov pensaba que sí. En 1989, se comportaba como si creyera lo contrario. Sin el miedo, los soviéticos que nunca se sintieron soviéticos reclamaron su independencia, desde el Báltico hasta el Cáucaso. Cuando la URSS dejó de asustar, los conservadores se asustaron. Temían que las reformas de Gorbachov acabasen con el Imperio. Es justo lo que hizo su golpe de Estado (agosto de 1991), que permitió a Yeltsin ser un héroe necesario. A la deriva, quedaron millones de soviéticos. No tienen voz en esta síntesis didáctica, pero sí en el magnífico ‘El fin del Homo Sovieticus’, de Svetlana Aleksiévich, o en el fascinante ‘Limonov’, que (Emmanuel) Carrère no habría escrito sin la influencia de su académica madre.

Yeltsin obliga a Gorbachov a reconocer que su gobierno apoyó a la junta golpista

CUADERNO DE ROBOS (XXIII)

“Cuando acabó el año 1988, casi tres años después del verdadero estreno de la ‘perestroika’, las consecuencias de la acción de Gorbachov eran considerables. El poder soviético que reposaba sobre la autoridad del partido, tal como lo había concebido Lenin y desarrollado Stalin, había quedado descompuesto. Ese cambio político se vio acompañado, e incluso precedido, de una auténtica revolución social debida a la ‘glasnot’. La sociedad soviética, aun cuando era hostil a la `perestroika` (…) seguía su propio camino, reflexionaba fuera de los marcos políticos y si no ponía de momento en juego sus propias instancias, al menos sí que empezaba a reunirse para expresarse de una manera autónoma. Inicia entonces su andadura la idea de los reagrupamientos sociales – que se convertirían en ‘frentes’ – representando a la sociedad. Y en la vida internacional, ¡qué cambio! Gorbachov abatió el muro que separaba a los dos bloques surgidos de la Segunda Guerra Mundial, el ‘mundo libre’ y el universo socialista. La guerra fría no existía prácticamente ya. Gorbachov – debemos concederle ese mérito – consiguió, tal como había proyectado, cambiar radicalmente la situación internacional que prevalecía desde hacía cuatro décadas.

Hay que detenerse un momento a examinar ese balance provisional con el cual nadie habría soñado en 1985. Desde el estancamiento de la URSS y del mundo dividido de la guerra fría a esa URSS en movimiento y en un mundo reconciliado, el camino recorrido fue impresionante. Y más aún cuando al seguir el curso de los acontecimientos, los debates y las negociaciones, debemos reconocer que solo la voluntad de un hombre, la de Gorbachov, lo presidió todo. Sin duda, diremos, el estado de su país le imponía comprometerse por esa vía. Pero tuvo que actuar teniendo en cuenta a un país exangüe, con unas élites políticas hostiles, unas élites intelectuales que tardaron en confiar en él, o simplemente en comprender la vía que quería iniciar. Él mismo tampoco fue lo bastante claro ni constante a ese respecto, sobre todo en los dos primeros años de su reinado. ¿Y qué decir del mundo exterior, que le contemplaba con temor, desconfianza e incluso hostilidad? Para el presidente Reagan y sus colaboradores, el discurso y los actos de Gorbachov no eran más que el resultado de una política estadounidense destinada a “poner a la URSS de rodillas” y a separarle de toda autoridad o acción internacional.

Un dato importante para esa historia es que, en el curso de los tres años que fueron de 1985 a 1988, Gorbachov cambió. Todo testimonia que su visión de su país y del mundo ya no era, a principios de 1989, la misma que en 1985. El hombre que fue colocado en el poder en 1985 conocía la realidad del desastre soviético, pero creía todavía en la posibilidad de salvar el sistema. Gorbachov lo dijo a menudo: él era comunista, y en 1985 no podía imaginar que la comunista, el sistema forjado por Lenin, pudiera ser cuestionado. El Gorbachov del año 1987 no era ya el mismo. Ciertamente al hacer pasar el poder del partido hacia los sóviets, pensó ser fiel todavía a Lenin, a aquel que proclamaba en abril de 1917: “Todo el poder para los sóviets”. Y dibujando los contornos de un nuevo mundo, fundado sobre otras relaciones – el abandono de la guerra fría formaba parte de él -, todavía son el Estado y el sistema nacidos de la revolución de 1917 lo que piensa preservar, adaptándolos a las condiciones de finales del siglo XX. Fue esa voluntad apasionada de salvar aquello en lo que creía, pero también de adaptarlo a su tiempo, de arrancar a su país del estancamiento y el fracaso, de desembarazar al mundo de sus costumbres de división, lo que inspiró a Gorbachov entre los años 1985 y 1988. De ahí por qué aquellos que le acogieron primero con desconfianza, François Mitterrand, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, acabaron por comprenderle, por aplaudirle y se convirtieron en su mayor parte en ‘gorbimaníacos’.

Yakolev, que le proporcionó muchísimas ideas y proyectos, escribió que en 1985 Gorbachov creía sinceramente en la hipótesis de un socialismo democrático, pero que presentía también que la democracia, la libertad de expresión, el fin de la guerra fría y el fin del enfrentamiento con sus propios pueblos conducirían irremediablemente al hundimiento de todo el sistema: “Él lo sabía, nosotros lo sabíamos – testimonia Yakolev -, pero no podíamos confesárnoslo a nosotros mismos, ni decírnoslo entre nosotros. Y nos ilusionábamos diciendo que la libertad no solamente no destruiría el socialismo, sino que sería beneficiosa para él”. Esa mezcla de prudencia y de lucidez que se constataba en Gorbachov, y que sus allegados han subrayado, le permitía actuar. Pero llegaría un momento en que la ‘perestroika’ proseguiría su camino, produciendo efectos más allá de la visión inicial de Gorbachov. A ese respecto, el año 1989 abrió una nueva era, nacida de sus actos, pero durante la cual Gorbachov temería que todo se le escapase. ¿No es acaso la historia del aprendiz de brujo?”

‘Seis años que cambiaron el mundo’. Hélène Carrère. Ariel. Barcelona, 2016. 384 páginas, 23,90 euros.

Pd.: En este enlace podéis leer el primer capítulo.