La vida está marcada por etapas.

Como la vuelta ciclista.

Yo de ciclismo no entiendo, y el único recuerdo bonito que tengo de las interminables tardes en las que mi padre veía el Tour, el Giro o la Vuelta a España, porque eran un aburrimiento soberano, era "la serpiente de colores" que formaba el pelotón en la subida o bajada a cada puerto. Curioso. Porque no me gustan las serpientes. Pero ésa me parecía especial.

Así que, como nunca entendí ese gusto por ver este deporte en la tele, nunca pregunté por él, y hoy no sé si cada etapa ciclista va marcada según los puertos (ríanse los que entiendan, es su momento); pero lo que sí recuerdo es que la dificultad de éstos le daba mucho más valor a eso de terminar cada etapa. Eso y que repartían maillots.

La vida misma.

De nuestra niñez a la edad adulta, y de pleno en esta última, pasamos etapas prácticamente planas, con poca cuesta, o con subidas cómodas y bajadas de paisaje de cuento.

Y de repente, así sin más, aparece un puerto. Y, algunas veces, ese puerto nos pilla desprevenidos, sin casi avituallamiento, con las defensas por los suelos y el cerebro poco despierto para planificar cómo enfrentarlo.

Y es una putada.

(Perdón. Pero es la palabra perfecta aquí).

Sin embargo, subimos el puerto. Aunque con más pena que gloria, obvio. Pero es que no nos queda otra; si no lo pasamos, nuestra carrera personal acaba ahí: ni maduramos, ni aprendemos, ni avanzamos, ni mejoramos, ni ganamos. Porque si no luchas... difícilmente vas a ganar el maillot.

Cruzas el puerto. Y sigues.

Y ahí tienes otra etapa cómoda, de las de "qué fácil está siendo esto".

Y ahí va otro puerto, de los de "¿por qué ahora y por qué a mí?".

Pero cada puerto, cada subida, cada bajada... Cada vez que superamos una de esas etapas duras, aprendemos a valorar las simples, y apreciamos cada uno de los elementos de nuestra vida que hacen que así sea, y cada una de las personas que se han encargado de lanzarnos el avituallamiento en el momento exacto, para que pudiéramos acabar la etapa.

A mí me gustan los retos.

Aunque diría que no necesito puertos. Pero reconozco que cada vez que he tenido que enfrentarme a uno, más con miedo que sin él, he crecido un poquito.

Y sobre todo he aprendido.

Y, además, he confirmado lo que sé, por suerte o no, desde que tengo uso de razón: Que tengo sed de infinito. Que ver el sol cada día, después de algunas tormentas, era una suerte. Que no hay nada más emocionante que vivir. Que no sé amar y vivir sin apasionarme. Que la pasión bien entendida mueve montañas. Que las montañas tienen puertos. Y que observar la "serpiente de colores" subirlos es... sinónimo de victoria.

Por eso, quizás, algún día, pueda decir que me gustan todas las serpientes y que, además, he conseguido un maillot.

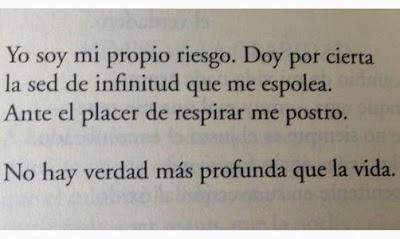

(Poema de la imagen de Raquel Lanseros)