Kindle

Kindle

Naumburg, la ciudad de Nietzsche

Ciento setenta años después de que naciera Nietzsche, Rosaura y yo llegamos a Naumburg (en el estado alemán Sajonia-Anhalt), donde transcurrió la juventud del que se convertiría en el filósofo más importante del siglo XIX. Por aquella época, Naumburg era un pueblo de 13.000 habitantes. Hoy es una pequeña y bonita ciudad de 33.000 almas que -cosas de la suerte- me brinda por azar un agradable hotel y un acogedor restaurante de barrio cuya camarera, guapa y amable, pese a no hablar una palabra de inglés hace lo posible para que mi cena resulte satisfactoria; y lo consigue.

El pequeño restaurante en una placita recogida

He pedido un plato típico de esta tierra (como una pizza ovalada con la masa muy fina) y un vino blanco que entra como agua; tan bien que, sin darme cuenta, me he bebido medio litro y vuelvo al hotel cantando baixiño. Por cierto, es el primer hotel, desde hace meses, cuyas ventanas tienen persianas; algo que agradezco mucho porque, por más tiempo que pase en el norte, no consigo de ningún modo acostumbrarme a dormir con luz.

Plaza central ce Naumburg

Más que en ningún otro país donde haya estado durante este viaje, echo en falta aquí saber un poco del idioma; al menos lo suficiente como para entender la carta de los restaurantes. Puedo preguntar al camarero, pero no es lo mismo, y además poca gente habla aquí inglés; menos aún en estos lugares pequeños, que son lo mío. Entender y disfrutar la cocina, parte esencial de cualquier cultura, me parece casi imprescindible para conocer a su gente. Creo que los pueblos respiran por el idioma y por la gastronomía, que son sus pulmones, las ventanas por las que asoma su alma.

Desde el coqueto restaurante

Al hilo de esa idea, una nota sobre la mentalidad de esta gente: aunque la fama de tacaños en Europa la lleven los polacos, los alemanes no se quedan atrás: veo pocos gestos de desprendimiento aquí, y la impopularidad de las tarjetas bancarias me parece una muestra de ello: como el comercio paga un pequeño importe por cada transacción, no se sienten dispuestos a facilitar el telepago. Salvo en las gasolineras, apenas soy capaz de usar mi dinero de plástico aquí.

Naumburg Dom, cálidas luces en un frío rincón

Alguna vez me han preguntado por qué Alemania me parece algo aburrida; y es por su predecibilidad. Un ejemplo que -enlazando con lo anterior- se me ocurre ahora son los monederos de los restaurantes. Aún estoy por entrar en uno donde, al pagar, no venga el camarero con esa cartera tan característica, formato 20×10, cremallera y doble bolsillo, repleta de billetes y monedas, que usan por todo el país. No me extrañaría enterarme de que hubiese una norma DIN que regulase las especificaciones técnicas del monedero “modelo restaurante”.

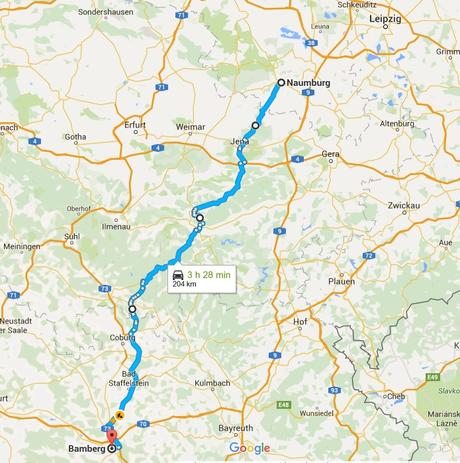

De Naumburg a Bamberg

Aversión por las tarjetas aparte, uno de los puntos flacos de este país es la telefonía móvil, cuya cobertira es débil y de baja velocidad. Alemania parece confiar todo el peso de su desarrollo a la industria, y tiene descuidadas a la informática y las comunicaciones; como si las considerasen “sectores menores” del desarrollo, en los que un país de su envergadura no se digna a invertir.

Ubicación del valle olvidado

Para hacer la etapa entre Naumburg y Bamberg sigo un itinerario tan complicado que, confieso, no sería capaz de reporoducirlo con exactitud sobre un mapa. Pero en el interior de la densa malla de transitadas carreteras y ciudades que cohesionan esta populosa región, vinícola e industrial, hay un pequeño tramo (entre Kirchhasel y Gondorf, al este de Oberpreilipp) donde el tiempo parece haberse detenido como por ensalmo: es cosa de coger el desvío adecuado, doblar un par de curvas, y de pronto se halla el viajero en un minúsculo e idílico vallecito, apenas diez quilómetros de ancho, donde varios caseríos olvidados y antiguos, añosos graneros, escuelas de ladrillo a la vieja usanza y pequeñas iglesias lo sumergen en un ambiente de incomparable y genuino sabor rural; como si el mundo hubiese olvidado su existencia.

Agoniza el mes de septiembre. Por el camino hasta Bamberg paso por alguna que otra pequeña ciudad curiosa, como esta donde revisten las paredes de las casas con lascas de pizarra, igual que las que solemos ver en los tejados.

Aquí en Bamberg me tomaré unos días de “vacaciones” para recargar las pilas y acometer la última etapa de este viaje a ninguna parte. Y al pensar en él, me pregunto: ¿qué me movió a emprenderlo? Imposible trazar la cadena de causas y efectos, pero una cosa sé con certeza: el curso de mi vida durante los últimos siete u ocho años se deriva de un pequeño hecho, de un evento casual, sin importancia aparente, que sin embargo supuso un punto singular donde el rumbo de mi vida se desvió y del que resultó esta concreta realidad, en lugar de cualquier otra -probablemente más prosaica, pero no peor- a la que mi existencia parecía dirigirse.

En casa de un amigo, cerca de Bamberg

El insignificante azar al que me refiero fue el haber conocido a Katarzyna en una parada de autobús, en Varsovia. De no ser por ella (me refiero a Katia, no a la parada), mi visita turística de una semana en Polonia no se habría convertido en una estancia de tres años, durante la que, por tanto, tampoco habría conocido ni a Joanna ni el negro abismo de desesperanza en que nuestra relación me sumió; abismo del que aún duran los efectos, un lustro después, y del que surgió la idea de este absurdo viaje…

capítulo anterior | capítulo siguiente