Kindle

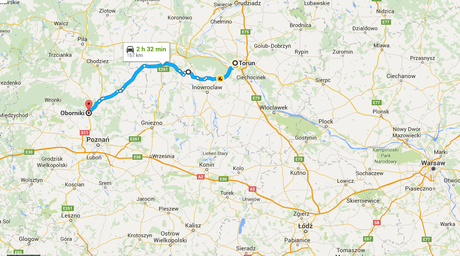

KindleAtrás queda Torun; adiós, vieja amiga, hasta la vista. Yo sigo dejando millas bajo las ruedas de Rosaura, camino de Alemania.

Llanuras polacas, campos otoñales

Hoy, 21 de septiembre, llega el otoño muy puntual con un primer chaparrón –o mejor dicho una tromba de agua– que me obliga a buscar abrigo bajo unos soportales, en Szubin. Suerte que no me ha pillado en mitad del campo. Aprovecho el diluvio para almorzar en una pequeña pizzería, donde por cuatro perras me ponen una ensalada que no se la salta un gitano. Pasada la tormenta y saciado el apetito, continúo viaje.

Ya empieza a caer la tarde cuando llego a un deprimido pueblo de aspecto deprimente: Oborniki, donde mis gadgets telefónicos indican la presencia de varias hospederías. 170 km llevo hechos hoy, más que suficientes para un día. Aquí me quedo.

Jornada de Torun a Oborniki

El primer hotel donde pruebo suerte está lleno. El segundo ya no existe. En el tercero, una pensión de aspecto miserable junto a la plaza central, nadie responde al timbre; hay un número de teléfono en la puerta, pero doy por sentado que no hablarán inglés, así que paso. El siguiente no tiene habitaciones libres, según un letrero que parece colocado hace un año. Pinta mal el tema, y no me queda otra que continuar viaje…

Pero cuando ya salgo del pueblo, en las afueras, veo junto a la carretara otro hotel y me paro a preguntar. La recepcionista, camarera en la pizzería aneja, me hace esperar un rato mientras atiende a sus clientes. Cuando por fin acaba, me acompaña a una habitación que da a la carretera, aceptable pero ruidosa por el tráfico. ¿No tiene otra que dé atrás? Sí, pero ésas son triples, me dice. ¿Y no pueden alquilarme una para uso individual? Espere que le pregunto al jefe.

Tras aguardar otro rato, viene el jefe muy flamenco diciendo que el hotel está lleno y sólo puede ofrecerme la habitación individual. Se le conoce el embuste, pero como no quiero perder más tiempo buscando alojamiento, acepto. Al pagar con la tarjeta me dice que sólo aceptan efectivo. Sospecho que otra vez miente, porque en la pizzería, que es suya, he visto un datáfono. Es mi turno de mentir: pues verá, resula que cash no tengo. El hombre me ofrece la facilona sugerencia de siempre: en el centro del pueblo hay un cajero. Pues, mire, lo siento. Y me voy.

Entre unas cosas y otras se me ha ido ya una hora bien larga, y no quiero arriesgarme a que caiga el crepúsculo buscando hotel más adelante. Decido volver al pueblo e intentar en la pensión. Llamo al teléfono y, a duras penas, logro entenderme con el hombre, que baja a abrirme la puerta. El lugar es lúgubre: la escalera sin luz, desgarrado el papel de las paredes, oloroso el vestíbulo a humo de tabaco, la habitación sucia, la ducha y el lavabo mugrientos… Pero es lo que hay, y en peores plazas he toreado.

Subido que he las maletas, empieza el hombre a darme la lata con la moto, que he aparcado justo bajo mi ventana: no es un buen sitio, mejor métala en un garaje… Adivino que él podrá alquilarme uno por un módico precio. No le hago caso, y al cabo de un rato me llama un desconocido por teléfono: apenas entiendo lo que dice, pero extraigo que está ofreciéndome aparcamiento “seguro”. O sea que el de la pensión ha llamado a un compinche para que me llame. Pero yo me mantengo firme: no, gracias. Cuelgo la llamada y, para que me dejen en paz, apago el teléfono.

Entonces el otro llama a mi puerta y vuelve al ataque con las mismas razones de antes. ¡Qué pesadez! Al final van a conseguir meterme la aprensión en el cuerpo y que no duerma a cuenta de la dichosa moto. Le cierro la puerta en las narices, echo la llave y me doy una la ducha. Al acabar, empiezan a llamar de nuevo a mi puerta con insistencia. Exasperante. Me hago el sordo, pero continúan los golpes, y desde el otro lado una voz me preguntan si soy español, que la hija del jefe habla español y está al teléfono. No doy crédito a tanta impertinencia. Abro y me pasan un móvil: una voz de mujer me dice, en español, que su padre está preocupado por la moto; no debo dejarla ahí; ya ha habido casos; hace poco le robaron el coche en el mismo sitio a un huésped extranjero. No se preocupe –le digo–, tengo insomnio y lo aprovecharé para vigilar la moto por la ventana toda la noche; adiós, gracias. Le devuelvo el móvil al tipo, éste habla con ella otras palabras y me lo pasa otra vez. Empieza a parecerme una pesadilla. La hija no ceja: que ellos tienen un patio trasero donde puedo guardarla…

Nunca antes me había enfrentado a una tozudez semejante; ¡total para veinte monedas que quieren sacarme!, se lo he entendido cuando hablaban en polaco. Pues yo en mis trece: agradezco mucho su preocupación, pero no me interesa. Ya me encargo yo de la vigilancia.

Cuando por fin me dejan en paz y me veo solo en la habitación, comprendo que el daño está ya hecho: han conseguido que no esté tranquilo; y si dormir en paz sólo va a costarme cinco euros, no es caro. Salgo y le digo al jefe que me enseñe ese famoso escondrijo. Muy cerca, apenas doblando la esquina y pasando un vano en una fachada, me conduce al típico patio interior de por aquí, amplio y sin pavimentar, con unos cuantos coches caóticamente aparcados. En un lado, entre dos construcciones, hay una especie de celda cerrada por una sólida cancela de metal y un gran candado. A primera vista, parece hasta más peligroso que la calle. ¿No me robarán la moto ellos mismos? Pero descarto la idea: sería demasiado evidente. Sólo quieren sacarme unas perras. Lo que por fin me persuade no es la verja ni el candado, sino que los otros coches, por casualidad, forman como una barrera que dificultaría mucho un robo.

Muy bien, acepto. ¿Cuánto va a ser? Nada, me dice. Ahora sí que me ha sorprendido: o sea que, después de todo, no los movía la codicia sino genuina preocupación. El único obstáculo había sido mi propia desconfianza. ¡Qué lección acaba de darme la vida!

Media hora más tarde, libre del problema de Rosaura y su aparcamiento, salgo a darme una vuelta y a cenar. En un restaurantillo con aspecto acogedor pido szary kluchi, una sabrosa fritada con salchichas, col y pasta; y también flaki wolowe, callos con verduras, que están para chuparse los dedos.

Es noche cerrada cuando regreso a la pensión. Al vestíbulo dan las puertas de todas las habitaciones, y algunas están abiertas. Hay una tele común, y los huéspedes siguen un partido de fútbol. Se conoce que viven aquí: salen de sus habitaciones en calzoncillos o en chándal, fuman, se conducen con familiaridad… Pero a mí no me interesa el fútbol ni me agrada el tabaco. Desde mi habitación, sus exclamaciones de ¡kurwa, kurwa! (¡puta, puta!) a razón de diez veces por minuto me acompañan durante largo rato. Muy molesto. Es el alojamiento más arrabalero de todo mi viaje.

Y ya es otro día. Curiosamente, a pesar de todo no he dormido mal: al acabar el partido se metió cada uno a su cuarto y no volvieron a hacer ruido alguno. Un ansiolítico y unos tapones para los oídos me aseguraron el sueño, y ha resultado una noche de lo más reparadora. ¿Quién iba a decirlo? No hay nada más malo que el temor al temor.

La mañana está nublada. Son las diez y media cuando me levanto, recojo mis cosas y le digo al encargado que me voy. El hombre me acompaña a sacar a Rosaura del cercado y, al marcharme, le doy diez zlotis de propina que me agradece con un efusivo abrazo. ¡Diez zlotis! Es un poco conmovedor ver que con poco más de dos euros te granjeas aquí la gratitud de una persona.

¡Szeroka droga!, me grita cuando arranco la moto y meto primera. Szeroka droga, “ruta ancha”, es lo que se dicen aquí los moteros y los conductores antes de un viaje.

Ahora, rumbo al oeste, hacia Alemania.

Szeroka droga

capítulo anterior | capítulo siguiente