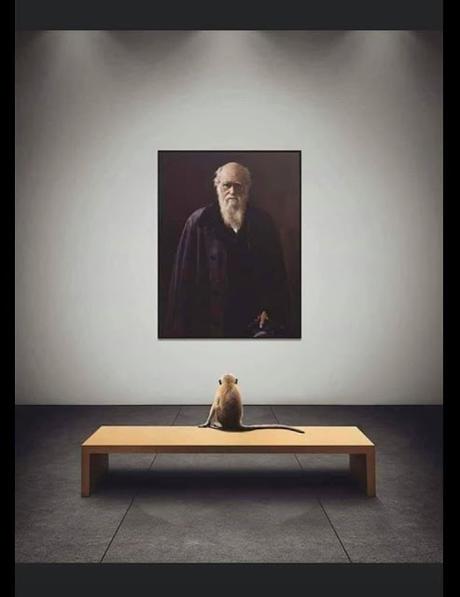

Al autor se le concede en ocasiones la contemplación pausada de su obra. La mira sin reconocerla suya, comprende los rasgos, aprecia ciertos hallazgos, pero no siempre atisba su impronta, la huella perceptible. Entre el creador y lo creado hay páramos no recorridos todavía, una suerte de contradicciones y de paradojas que hacen más valorable el producto final. No es fácil crear, más aún si lo arrojado a la realidad es un organismo vivo, una criatura hecha a la imagen o a la semejanza, no tengo claro cuál es más influyente. Traer hijos al mundo es una bendición (un libro lo es y llevo con hoy tres días citando árboles) pero contrae una responsabilidad enorme, una a la que no se le da la consideración que precisa. Lo hacemos a lo loco, no tenemos conciencia, vamos a ciegas. Escribir es una especie de paternidad procaz y febril. Se impone a la realidad lo que antes no existía. El hijo sobrevenido desobedece luego al creador y se ofrece a quien lo abraza. Escribir es multiplicarse. Dios es un hacedor infinito. Esa es la perspectiva que más me agrada de la falible divinidad. Dios es Darwin en un retrato en un museo y es el mono que lo mira entre la perplejidad y la fascinación. Dios es también el observador que se coloca en una posición favorable desde la que registra el milagro de la escena. Todas son milagrosas. Hay un destello extraordinario en cada detalle de la trama. El sol que ahora ilumina los árboles contiene a Dios en esa rendición prodigiosa de luz. Luego se ofrecerá la oscuridad. En lo oscuro el latido es más reconocible. Cierras los ojos y piensas si estás leyendo o escribiendo y concluyes con la idea de que eres ambas cosas. El escritor. El lector. Eres Darwin y eres el mono. La luz. La sombra. Dios. Eres Dios.