Así se subtitula la compañía productora The American Film Company -que ya denota cierto carácter presuntuoso con la elección del nombre- como erigiéndose en bastión de la verdad histórica de un país que, mal que les pese, sigue estando bastante lejos de conciliar fantasía y realidad, un país en el que sacar un arma de la cómoda y liarse a tiros resulta demasiado sencillo, un país que mantiene la pena de muerte y que no ha firmado algún tratado internacional manteniéndose al margen de la inmensa mayoría y situándose alineado con algunos de sus más íntimos enemigos.

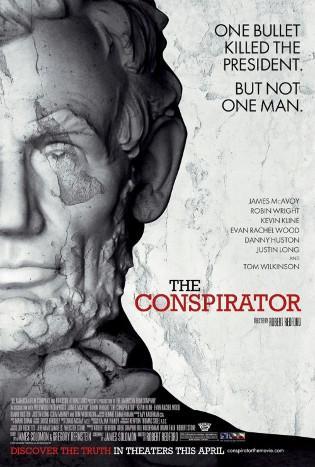

Ese país constituido como quien dice antes de ayer goza de poderío económico y sabe perfectamente cómo vender su producto incluso en Europa donde teóricamente el sedimento cultural debería ser capaz de entender certeramente los mensajes recibidos y desbrozar el grano de la paja pero está claro que siempre hay quien se deja iluminar por un candil de sebo maloliente y proclama extasiado haber conocido la verdad en olor de incienso, esa verdad que la referida compañía productora de cine promete ofrecer en el póster de su primera película titulada The Conspirator (2010) que se acaba de estrenar en España con el título de La conspiración que es parecido, pero no exacto.

Descubrir la verdad, levantar las pesadas y tupidas alfombras del pasado y dejar al descubierto huellas de barro pretérito puede ser un ejercicio intelectual estimulante en clave de percepción del presente pero para ello es preciso un lenguaje bien construido, un medio en el que las ideas fluyan ordenadas e inteligibles y no todo el mundo dispone de la capacidad necesaria para conjugar en una película la proposición de un mensaje diáfano y el mantenimiento del interés del espectador.

Descubrir la verdad, levantar las pesadas y tupidas alfombras del pasado y dejar al descubierto huellas de barro pretérito puede ser un ejercicio intelectual estimulante en clave de percepción del presente pero para ello es preciso un lenguaje bien construido, un medio en el que las ideas fluyan ordenadas e inteligibles y no todo el mundo dispone de la capacidad necesaria para conjugar en una película la proposición de un mensaje diáfano y el mantenimiento del interés del espectador.No puedo criticar, evidentemente, los deseos de trascendencia ni las buenas intenciones que pueda mantener Robert Redford aunque siempre me ha parecido que su postura tiene más posado que poso y que el buen hombre ha conseguido transmitir, incluso en Europa, un progresismo bastante artificioso y convencional situándose en la misma tesitura que el que torea desde la barrera como poseyendo la verdad.

Esa verdad que el póster de la película promete comunicar, dejémoslo claro, no se refiere a nada importante, por lo menos a ojos europeos; puede que para los escolares estadounidenses sea de interés conocer datos relativos al primero de sus magnicidios particulares, pero tampoco llegarán a saber nada de interés. Porque el guión escrito por James D. Solomon sobre una narración propia recayó en manos de Redford después de haber dado muchos tumbos y haber recibido muchos rechazos y cuando lo vemos plasmado en la pantalla constatamos que, en realidad, la historia se reduce al juicio celebrado contra Mary Surratt (Robin Wright), una viuda de origen sureño que poseía una pensión en la que se reunían los conspiradores del magnicidio en que halló la muerte Abraham Lincoln, el catorce de abril de mil ochocientos sesenta y cinco, en un teatro de Washington, de la mano de John Wilkes Booth.

A instancias del Secretario de la Guerra Edwin Stanton (Kevin Kline) el Fiscal Especial Joseph Holt (Danny Huston) dirigirá, en un tribunal presidido por el General David Hunter (Colm Meaney), la acusación contra Mary Surratt que será defendida por un Abogado recién licenciado del ejército, finalizada la guerra de secesión, un tal Frederick Aiken (James McAvoy) que recibirá el encargo de su influyente amigo el senador por Maryland Reverdy Johnson (Tom Wilkinson).

Reverdy escoge a Aiken precisamente porque es un ex-capitán condecorado por heroísmo del victorioso ejército de la Unión, exigiéndole cumpla con su promesa de ejercer la abogacía defendiendo a la acusada Surratt partiendo de la ineludible consideración que todo acusado tiene derecho a la mejor defensa, única garantía que la justicia podrá tener lugar.

Además del caramelo que supone una historia de derechos civiles situados en la cuerda floja, hay en la historia la línea más personal consistente en el inicial convencimiento de Aiken que su forzada clienta es culpable, con lo que la historia, resumida someramente, reviste atractivos irresistibles.

Lo malo empieza cuando después de la presentación de los hechos y los personajes (eso sí: con todo lujo de detalle: la dirección artística es merecedora de todos los elogios tanto por el atrezzo como por vestuarios y caracterizaciones y la fotografía es sobresaliente) la presentación del nudo se encalla ya en los primeros compases: a pesar de las buenísimas intervenciones de los secundarios (Kline, Wilkinson, Huston y Meaney realmente soportan mucho) la trama queda fría y desangelada y el interés se va diluyendo como un azucarillo en aguardiente aguado porque Redford no acaba de encontrarle el tono y su forma de rodar resulta apática sin recaer con fuerza en ninguno de los muchos aspectos que podrían resultar interesantes y que forzosamente residirían en la personalidad de unos caracteres cuyas psicologías se desconocen por completo: el trabajo de McAvoy como Aiken es lamentable, mostrándose incapaz de insuflar ni las dudas iniciales que le atormentan ni su supuesta eclosión como adalid de la justicia frente a un procedimiento cada día más espúreo y ensombrecido por maniobras políticas concurrentes a obtener un resultado predeterminado.

McAvoy es una elección completamente errónea porque el escocés no sabe sudar la camiseta: un personaje como ése tiene que transpirar frente a la cámara; deberíamos poder escucharle el pulso, sentir su indignación, hacernos cómplices de su creciente simpatía por Surratt no por considerarla inocente sino por verla injustamente tratada en una confabulación estatal contra el individuo, pero McAvoy se pasa la película con el mismo tono de voz (hay que verla en v.o.s.e., por supuesto) y la misma cara de niño bueno que la naturaleza le ha dado, incapaz de expresar sentimiento alguno más allá de poner cara de asombro.

Es evidente que Redford tampoco sabe dirigir actores y dejar de lado al protagonista es una muestra de incompetencia gravísima: él solito se carga la película. Suerte de los "supporters" que salvan los muebles: Kline y Wilkinson están fantásticos y será casualidad, pero sus diálogos son los más jugosos. La composición de Robin Wright como Mary Surrat es demasiado contenida en mi opinión pero aún así se come con patatas al protagonista McAvoy en cada ocasión que se encuentran lo que no ayuda en nada al buen desarrollo de la historia: ése personaje debería lucir mucho más y uno tiene la sensación que le han recortado escenas, en una muestra que Redford confía demasiado en el guión del novato Solomon y se le va la fuerza del relato como arena entre los dedos, quedando en nada.

Si la pretensión del progresista Redford era clamar por las injusticias del aparato estatal sobre el ciudadano de a pie, basarse en los juicios mediatizados por un magnicidio del siglo XIX es una trampa de algodón de azúcar: hubiera quedado mejor adentrarse en los horrores de Guantánamo, por ejemplo, donde seguro que hay más de una Surrat aguardando se reconozca su inocencia y lleva ahí varios años. El progresista Redford y sus admiradores, que los tiene, podrán decir que fijarse en los errores del pasado tiene sus ventajas y planea sombras en el presente, pero no podrá decir, ninguno, que esta película haya quedado redonda ni que haya considerado todas las jugosísimas vertientes de unos hechos históricos que, visto lo visto, quedan todavía por salir a la luz: la transición personal del Letrado Aiken queda en una mera referencia; la verdad de la conspiración para acabar con Lincoln permanece atada a la historia oficial, con lo cual esa verdad prometida en el póster no aparece; el comportamiento de las instancias estatales, representadas por el Secretario de la Guerra Stanton, apenas son mostradas con claridad, más que nada centradas en toda clase de añagazas y trucos jurídicos de escasa calidad que se suceden continuamente en el juicio, convertido éste en una farsa.

Si la pretensión del progresista Redford era clamar por las injusticias del aparato estatal sobre el ciudadano de a pie, basarse en los juicios mediatizados por un magnicidio del siglo XIX es una trampa de algodón de azúcar: hubiera quedado mejor adentrarse en los horrores de Guantánamo, por ejemplo, donde seguro que hay más de una Surrat aguardando se reconozca su inocencia y lleva ahí varios años. El progresista Redford y sus admiradores, que los tiene, podrán decir que fijarse en los errores del pasado tiene sus ventajas y planea sombras en el presente, pero no podrá decir, ninguno, que esta película haya quedado redonda ni que haya considerado todas las jugosísimas vertientes de unos hechos históricos que, visto lo visto, quedan todavía por salir a la luz: la transición personal del Letrado Aiken queda en una mera referencia; la verdad de la conspiración para acabar con Lincoln permanece atada a la historia oficial, con lo cual esa verdad prometida en el póster no aparece; el comportamiento de las instancias estatales, representadas por el Secretario de la Guerra Stanton, apenas son mostradas con claridad, más que nada centradas en toda clase de añagazas y trucos jurídicos de escasa calidad que se suceden continuamente en el juicio, convertido éste en una farsa.A poco que uno lo piense, hay interesantísimos aspectos personales de las diferentes individualidades que se nos hurtan por Redford:

Mary Surrat, manteniéndose empecinadamente callada, ¿lo hace por proteger a su hijo o por no desvelar su conocimiento de la trama? ¿Realmente era inocente o por el contrario desde un primer momento era conocedora, a través de las conversaciones que oye en su casa de los siniestros planes?

Stanton y Reverdy son dos prohombres de distinta condición y sus debates filosofan en torno a los derechos cívicos fundamentales, pero ¿Acaso Reverdy no se aparta del proceso, buscando una cómoda situación de espectador, dejando el saco de garrotazos a su pupilo Aiken?¿No sería provechoso hincarle el diente a ese político profesional que desde una situación privilegiada, perteneciente al Senado, lanza dardos contra el gobierno, el poder ejecutivo? La figura de Stanton ostenta cierta tendencia a ser maquiavélico no en el sentido más banal de la acepción sino de preferir el bien común al individual: ¿no hubiera sido más interesante proporcionar con vistas al pasado, un debate actualizado de las prioridades enfrentando Estado e individuo? Redford desdestima siquiera insinuar levemente cuestiones complejas y se centra en una formalidad procesal adulterada por un poder evidente: muestra el resultado, pero no la causa ni el origen del mismo.

No hay una implicación personal, no hay ningún sentimiento expresado, no existe humanidad en lo que discurre en la pantalla, porque la cámara se mantiene excesivamente objetiva y documental cuando no hay nada que documentar y no hay pasión que se transmita de la pantalla a la platea, con lo cual lo que sucede, en definitiva, nada importa: un caso más de clamorosa injusticia, no por error judicial ni por incompetencia sino por conspiración fraudulenta: si lo que pretendía Redford es que pensáramos que en Estados Unidos, hace muchos años, se celebró un juicio amañado, lo ha conseguido: eso sí, nada nuevo bajo la capa del sol.

Para ese viaje no hacían falta esas alforjas tan pesadas.

Tráiler