Hay ciertos lugares que son más que míticos, son místicos y casi irreales por lo lejano e inaccesibles que parecen. Para mí, el Monte Everest es uno de esos. Nunca formó parte de mi lista de lugares por ver. Mi gusto por los viajes no ha incluído ni alpinismo ni montaña...

Pero un buen día, al saber del viaje a Katmandú, la idea del Everest apareció. No se trataba de convertirme al alpinismo (sí, convertirse, porque por lo que vi al llegar a esa ciudad, es casi una religión), sino de verlo, ni más ni menos. Y nuestro guía preparó todo para hacer un recorrido en avión por la cordillera del Himalaya.

Había que tomar el pequeño avión a las 6am, pero con el consabido jet-lag no fue ningún esfuerzo estar a tiempo. Y es Yeti Airlines la aerolínea encargada de tan imponente y único recorrido para un grupo de no más de 20 personas.

Nos entregaron un folleto que ilustra cada una de las montañas que veríamos, con su nombre y altura. Y yo, desde el primer asiento junta a la ventanilla, me dispuse a tratar de identificar en ese folleto algo que hiciera reconocibles las montañas. En el aire, a menos de que se tenga un ojo entrenado, todas se parecen, la verdad.

Ah, pero ¡qué espectáculo! He tenido espléndidas vistas desde distintos vuelos, pero nunca así, nunca. Parecía que las montañas eran más grandes que la altura máxima del avión, parecía que nos envolverían con su grandiosidad, parecía que éramos insignificantes a su lado...

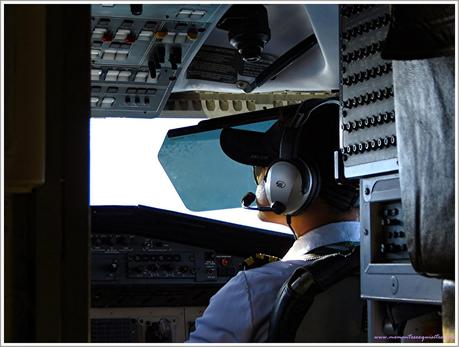

A cada uno de los pasajeros nos invitaron a pasar a cabina. Desde ahí, para mi fortuna, justo acercándonos al Everest, pude verlo de frente y sentir efectivamente lo insignificantes que somos. Ahí, al fondo, su famosa y desafiante cima se asomaba entre las nubes como si fuera un iceberg. Cuánta luz, cuánta naturaleza, cuánta magnificencia ante nuestros ojos. Y lloré, lloramos, nos emocionamos al ver la montaña más alta del planeta desde sus 8848 metros de altura. Estábamos a su altura.

Dimos varias vueltas en su entorno. Y finalmente, tras casi dos horas, era momento de volver a Katmandú y disfrutar la vista que a la ida unos u otros no tuvimos.

Entre los pasajeros, hubo alguna adolescente "arrastrada" por sus padres (latinoamericanos) que durmió todo el trayecto (ojalá que en sus sueños haya tenido una vista mejor). Hubo una actriz hindú que distrajo y mantuvo fascinada a la bella azafata (mucho más que la actriz a la que no paró de decirle lo guapa que le parecía). Hubo todo un equipo que acompañaba a la actriz. Y hubo también una pareja de enamorados que agradecía a Dios el permitirles estar ahí.

Aterrizamos. El furor por la actriz seguía, contagiando ahora al personal de tierra. Me dijeron su nombre pero para mí era impronunciable. Y yo, llena de dicha al ver lo que mis ojos nunca habían visto, decidí también tomarle una foto a la actriz, no porque me importara, sino porque formó parte del recuerdo cuando vi el Everest.

Y ese sí que es un recuerdo para toda la vida.