Las guerras

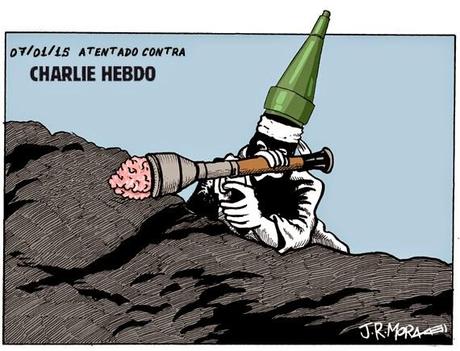

Amo los mundos sutiles, los ingrávidos y los gentiles, así que lo tengo todo a favor para creer en Dios, pero cuanto más amo lo invisible, más me aparto de la divinidad, con más convicción advierto que un mundo sin dioses es un mundo mejor. Lo de un mundo malo siempre ha estado untado de cosas divinas y de cosas paganas, claro. Las guerras las montan los hombres, aunque a veces sean los dioses los que las inspiran. El odio lo ejerce el hombre, aunque a veces sea Dios quien lo auspicia. La injusticia la escribe el hombre, aunque a veces sea Dios el que la redacta. Los hechos lamentables que han ocurrido en París, la matanza en un semanario satírico, Charlie Hebdo, no es únicamente una consecuencia de la religión que decían profesar sus autores, no ha sucedido solo porque unas tiras cómicas les hayan ofendido. Toda la barbarie a la que hemos asistido proviene de la falta de humor. Hay gente que no se permite la risa. Incluso la ciencia permite que la risa la impregne un poco y hay cosas risibles en la naturaleza, asuntos que inclinan el pensamiento al humor. La vida es una puta barraca de feria en la que los premios son una mierda. Lo leí anoche, un poco al azar, en una novela. Y no le niega la razón a la máxima: es posible que todo sea un espantoso parque temático en donde terminas mareado y solo, cansado y triste, pero en ese trasegar contra la soledad y contra la tristeza, cabe el humor. De haberlo, no habrían matado a los periodistas de la revista parisina. De haberlo, no habría masacres en Siria o en una maratón en Boston. Puestos a mirar al pasado, que es una estación propicia para el escándalo, el humor podría haber salvado unas cuantas guerras. Algunas de ellas, no todas, evidentemente, provienen de la austera formación espiritual de sus contendientes. Dicen que los guía Dios, pero no es Dios, no es la invisible divinidad, allá en su inmarcesible altura, la que rompe los cuerpos en el campo de batalla o arma los kalashnikov de los fundamentalistas de la Yihad. Al final de toda esta cuenta de desastres, cuando hemos revisado la Historia y nos hemos percatado de su despropósito, lamentamos que la cultura haya sido siempre la sacrificada; lamentamos el interés habitual en transformarla en objeto mercantil, en reducirla a un producto del que extraer un beneficio.

Los dioses

El problema es que hay quien hace de sus dioses una presencia excluyente, un elemento totalitario, una especie de arma de destrucción masiva, enfrentando las creencias a la ley, esgrimiendo el argumento del pecado al del delito. Pide hoy el gobierno francés un rearme ideológico que combate la atrocidad islamista. La frontera entre la religión y el integrismo religioso debe ser el lugar desde donde reposicionarse en esta escala salvaje de barbarie a la que nos arrojan. No es la religión, quiero entenderlo así, la que ocupa el banquillo de los acusados. No, en esencia, porque hay valores emanados de su carta de principios que siguen siendo válidos, aglutinando la voluntad popular de poseer su propia identidad espiritual y la ferrea (esperemos) disposición de los gobiernos para administrar al pueblo y cumplir y hacer cumplir las leyes que le hacen prosperar. Es la sociedad civil la que debe cuestionarse el papel de la religión en este siglo XXI repentinamente medieval, burdo, zafio e inculto. Y es la cultura la que debe guiar todo el viaje hacia la libertad. Porque no hemos llegado a ningún sitios: seguimos varados en esa infeliz tierra de nadie en la que unos matan por hacerse respetar y otros mueren por expresar lo que les conmueve, todo lo que les duele como ciudadanos. Los mundos sutiles, los ingrávidos y los gentiles del poeta están en peligro de muerte. De seguir así, de no encontrar un lugar de encuentro entre distintos, acabaremos por prejuzgar lesivamente la diferencia, la otredad del filósofo, ese país ajeno en donde no piensan como yo pienso y batallan por enmendar esa heterodoxia. Y es tan buena la diferencia, hace tan rico al mundo, que vale mucho la pena comenzar con privilegiar la cultura, en lugar de ningunearla, de dejarla (como se suele) en un lugar trasero, inservible. Quiza haga falta una Ilustración, una revolución copiada de la que hizo de Francia el país sano que abrió la modernidad en Europa y sentó las bases de la democracia y de la justicia, de la solidaridad y del respeto. Fue precisamente el mal, el nazismo, el que propulsó la creación de una Europa libre y unida, cohesionada en la creencia de había un bien común, uno igualitario, instrumento de la voluntad de un pueblo maduro, capaz de comprender a qué futuro encaminar sus pasos. Es la luz la que se está perdiendo, la luz como icono de un deseo: el que desea abolir la oscuridad, la tiniebla de la incultura, el incivil fanatismo de unos pocos. Son los gobiernos, los que emanan del libre albedrío de sus administrados, los que deben contener el avance del mal, el imparable (a lo visto) imperio de la crueldad y del fanatismo. Y no es un asunto exclusivamente religioso (aunque la religión lo impregne todo y todo lo emponzoñe) sino político. Ahora es cuando la política, tan denostada últimamente, tan rebajada, la que debe hacer valer su imperio. No tenemos otro. Si el humor no entra en liza en este proyecto de sociedad, estamos perdidos. No sé dónde, no sé cómo calzarlo al resto de sus principios irrenunciables, pero el humor debería estar protegido por las leyes. No lo está, y pasan estas cosas. Pasan aquí, en casa, cerca de la panadería, en el parque donde llevamos a los niños, en los mercados. Pasan en las calles en donde crecimos. Porque el mal no es un asunto que viene de lejos: está aquí, lo tenemos cerca, está en donde haya un descerebrado al que convencer de lo malos que somos los irreverentes.