"Tal vez sea el único libro que ella haya leído completo, me lo regaló con una sola petición: que lo cuidara."

"Tal vez sea el único libro que ella haya leído completo, me lo regaló con una sola petición: que lo cuidara." Por Martín Carrasco Peña

Por aquellos días mi abuela se andaba muriendo, un cáncer intratable le había ido creciendo sin avisarnos. Estaba internada en el hospital militar –en la avenida Brasil– y yo acompañaba a mi madre cada vez que podía para ir a verla. Tomábamos un bus desde Chorrillos hasta Jesús María.

El viaje era un saldar cuentas con una abuela con la que sentía no había querido como se merecía. La veía ahí, delgadísima, muda, confundiéndose con las sábanas y con los ojos cerrados. Esa actitud cambiaba cada vez que llegaba con mi madre y mi tío le avisaba con unos golpes leves de sus dedos delgados sobre el hombro frágil de mi abuela. Ella abría los ojos y la boca para que sólo yo la alimentara.

Unos años antes yo había leído por primera vez Un mundo para Julius. Estudiaba antropología, pero era cada vez más notorio que aquello me resultaba ajeno, sobre todo si tenía que comparar el placer entre leer a Malinowski o Lévi-Strauss en una época en la que andaba descubriendo a Quiroga, Cortázar y Blake.

Mis lecturas eran desordenadas, un intento de abrazar todo el tiempo perdido. Mi interés por la lectura había empezado en los últimos años de secundaria, pero fue recién en la universidad que empecé a comprar y leer libros casi con urgencia, culpa y placer.

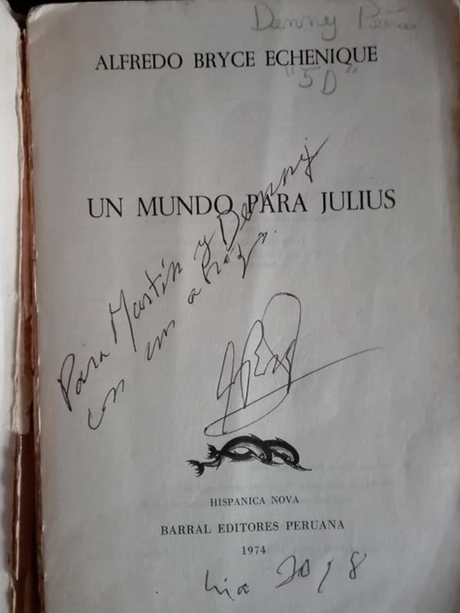

En mi familia no había una biblioteca, sin embargo, de mi madre pude heredar la colección completa de las Tradiciones Peruanas –gracias a un concurso de deletreo que ganó cuando era escolar– , El Caballero Carmelo y Un mundo para Julius, en una edición de 1974 debidamente forrada, que cuarenta y cuatro años después luciría orgullosa la firma de su autor sobre sus hojas ya amarillas.

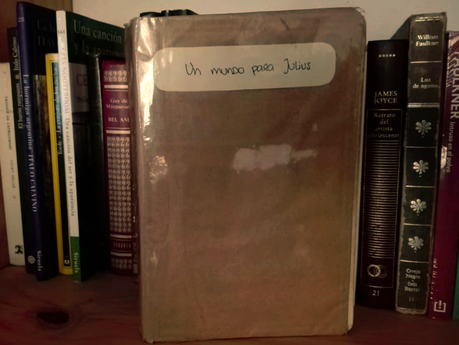

Bryce es el único autor que mi madre y yo compartimos, es mi unión con ella y Julius es nuestro puente. Tal vez sea el único libro que ella haya leído completo, me lo regaló con una sola petición: que lo cuidara. El libro está forrado, es una edición de Seix Barral, impreso en España. Como le tengo cariño a la petición de mi madre he respetado la integridad del libro hasta el mínimo detalle, por ello hasta ahora no puedo ver su portada, ni el tipo de letra que se usó para escribir el título. De él la primera imagen que se ve es el de un papel kraft envolviéndolo y la letra colegial de mi madre es la que anuncia el nombre de la novela.

–Una vez se la presté a una profesora mía y me la devolvió maltratada.

Leer a Bryce es redescubrir una ciudad, con la palabra inmunda en la punta de la lengua. La plaza San Martín, el hotel Bolívar son distintos a sus ojos frente a los de Oswaldo Reynoso. Yo andaba por ahí, saliendo de clases, intentando ver esas dos plazas, esos dos hoteles, como un inocente mirando desde afuera los rincones elegantes a los que Juan Lucas y familia accedían.

Mi abuela fue empeorando, a pesar de que todos sabíamos el destino y las condiciones de su cáncer, nada te prepara para ver ese respirar como una batalla que se va perdiendo, ese pecho frágil que se infla de a pocos y echa un aire ligero a la habitación. Mi madre y yo supimos de una manera tácita que había que prepararnos cada vez más para ver aquella imagen. Una de esas preparaciones emocionales consistió en bajarnos un domingo bastante soleado en la avenida Salaverry, justo antes de que el bus doblara hacia Pershing.

–Vamos a buscar la casa de donde nació Julius.

Para esos años ya sabía que las actuales residencias de las embajadas en la avenida Arequipa habían sido las casas de antiguos oligarcas venidos a menos desde la reforma agraria de Velasco. Lo mismo sucedía con la avenida Salaverry donde Julius nació en un palacio de la avenida Salaverry, frente al antiguo hipódromo de San Felipe; un palacio con cocheras, jardines, piscina…Cuando leía a Vargas Llosa o Reynoso, siempre sentí que lo principal ocurría en las calles. Con Bryce, sin embargo, lo principal sucedía dentro de esos espacios que le son negados a quienes no tenemos apellidos de calles o avenidas. Es un adentrarse a los rinconcitos que quieren permanecer apartados, pasar por la ciudad de la mano de Bryce la complementa, las casas cuentan historias que las calles también ignoran.

Caminamos toda la avenida Salaverry tanteando cuál se podía ajustar mejor a las descripciones de la novela. Aún no había leído el segundo tomo de sus Antimemorias, donde figura su dirección, ni las entrevistas donde cuenta de la exageración de las descripciones de esa mansión en una avenida donde hay residencias lujosísimas, pero no mansiones. No nos importó, caminamos felices varias cuadras de la inacabable avenida Salaverry hasta que llegó el momento de alimentar a mi abuela.

Falleció poco tiempo después y pasaron muchos más años para que pudiera conocerlo en persona. Fue en agosto del año pasado, en la FIL de Lima. Para ese entonces ya había leído casi toda su producción. Conforme me iba acercando pensaba en la enorme cola que iba creciendo con el rumor de que Alfredo Bryce Echenique se encontraba ahí para firmar libros, pensé que cada uno iba con su propia historia detrás de algún libro comprado o heredado. En mis manos llevaba el viejo ejemplar de mi madre, el que me pidió que cuidara.

–Hola, viejo. –me dijo sonriendo.

Su editor de siempre le hizo notar lo antigua que era mi edición y eso le alegró. Estampó su firma ahí, en el libro que durante años había permanecido inmaculado de cualquier anotación o tachadura, donde sólo figuraba en lápiz el nombre de mi madre con el año y sección de su salón “5 D”. Un mundo para Julius debió ser un cuento, así lo ha explicado el escritor, pero creció para convertirse en una denuncia contra la oligarquía cuando apareció por primera vez, hasta transformarse en el testimonio de la nostalgia de un mundo que desapareció, desde la mirada de un niño. También fue un mundo para nosotros, la historia que permitió a un hijo acercarse a su madre y alimentar a su abuela, para quererla como siempre se lo había merecido, con todo el amor de mundo. Parado frente al escritor, sólo alcancé a decirle escuetamente.

–Muchas gracias por tanto.