Entró en la biblioteca, y revisó distraídamente los tomos: Cervantes, Schopenhauer, Homero, Schiller, Dante, Heine, Maquiavelo, Ranke, Demóstenes, Goethe…

Entró en la biblioteca, y revisó distraídamente los tomos: Cervantes, Schopenhauer, Homero, Schiller, Dante, Heine, Maquiavelo, Ranke, Demóstenes, Goethe…Firme en su costumbre de recitar algún fragmento en la cena, rebuscaba entre los estantes la lectura perfecta para compañía tan distinguida como la que esta velada acogía en su hogar.

Cogió un volumen de Shakespeare, uno de sus autores preferidos, y tras hojear varias páginas de Hamlet, decidió que aquel texto no se ajustaba a las emociones que experimentaba, así que prosiguió en su busca de un ejemplar más adecuado.

Se encontraba exhausto, pues la última noche apenas si había podido conciliar el sueño, después de tantas jornadas ajetreadas y plenas de incidentes. No despuntaba aún el sol, cuando salió a dar un paseo por los jardines de Hofgarten junto a Marke y Brange, su traviesa pareja de terranovas.

En numerosas ocasiones le acompañaban su esposa Cossima y sus hijos, a los que les gustaba echar trocitos de pan o bellotas a las ardillas, cisnes y patos que habitaban el parque. Hoy dormían profundamente, así que no quiso despertarles.

En numerosas ocasiones le acompañaban su esposa Cossima y sus hijos, a los que les gustaba echar trocitos de pan o bellotas a las ardillas, cisnes y patos que habitaban el parque. Hoy dormían profundamente, así que no quiso despertarles.Al regresar a villa Wahnfried, la casa rebosaba de actividad. Dio un beso a Cossima y a sus cinco hijos, que ya se habían levantado, y saludó a los huéspedes que albergaban estos días, que lentamente iban apareciendo por el piso inferior.

Tomó un frugal desayuno, avisó a los criados que le preparasen el carruaje. Le indicó al cochero que le llevase al palacio de los Feustel. Hacía semanas que no quedaba ni una plaza de hotel disponible en muchas kilómetros a la redonda, y todas las residencias de Bayreuth daban cobijo a varios invitados.

Por consiguiente, le había resultado bastante difícil hallar un acomodo a Judith, que reclamó su ayuda al descubrir que no había habitaciones desocupadas en la ciudad. En el último momento consiguió que el banquero Friedrich Feustel le alojara en su mansión.

Judith Gautier, era una joven culta, alegre y algo alocada, además de fanática de su música. La había conocido siete años antes en Tribschen, cuando su matrimonio con el escritor Catulle Mendès se precipitaba a su fin, y desde entonces se había convertido en una gran amiga de la familia.

Judith Gautier, era una joven culta, alegre y algo alocada, además de fanática de su música. La había conocido siete años antes en Tribschen, cuando su matrimonio con el escritor Catulle Mendès se precipitaba a su fin, y desde entonces se había convertido en una gran amiga de la familia. Su mujer Cossima le estaba muy agradecida, por haber mediado entre su ella y su padre, Franz Liszt, para que este consintiese su matrimonio, tras su conversión al protestantismo. Asimismo, Judith había logrado que Liszt y él se reconciliasen, después de sus enfrentamientos por las posiciones políticas opuestas que ambos defendían.

A pesar de lo temprano de la visita, Feustel ya había salido hacia su despacho, así que subió a los aposentos de Judith, y esta le ofreció que se sentase. Lamentablemente, y a diferencia de otros días, no pudo disfrutar demasiado de su simpatía y hermosura. Todavía tenía mucho que hacer, de modo que se despidió de ella hasta la tarde, en que coincidirían nuevamente en el teatro.

Le dijo al chófer que se apresurase, y llegaron en un suspiro al Eremitage. La suntuosa residencia de los antiguos Margraves de Bayreuth también estaba completamente atestada de visitantes, la mayoría famosos. Pensó que, por primera vez en la historia, emperadores y príncipes se habían desplazado de sus cortes para rendir pleitesía a un artista.

Le dijo al chófer que se apresurase, y llegaron en un suspiro al Eremitage. La suntuosa residencia de los antiguos Margraves de Bayreuth también estaba completamente atestada de visitantes, la mayoría famosos. Pensó que, por primera vez en la historia, emperadores y príncipes se habían desplazado de sus cortes para rendir pleitesía a un artista.Aquel festival había congregado a las clases sociales más elevadas: el káiser alemán Wilhelm, el rey Ludwig de Baviera, los duques de Sajonia, Schwertin y Anhalt, el emperador Dom Pedro II de Brasil, el monarca de Württemberg, el gran duque Vladimir de Rusia, parte de la nobleza austro-húngara, y cientos de príncipes y condes procedentes de toda Europa.

Antes de entrevistarse con el anfitrión, su estimado rey Ludwig, se pasó un momento a saludar al emperador. Aunque profesaba un notable aprecio a Wilhelm, que encarnaba la grandeza nacional, estaba resentido con él, desde el instante en que se había negado a ayudarle económicamente con su proyecto de erigir un nuevo teatro, como sede de la ópera wagneriana, y alemana por extensión.

Antes de entrevistarse con el anfitrión, su estimado rey Ludwig, se pasó un momento a saludar al emperador. Aunque profesaba un notable aprecio a Wilhelm, que encarnaba la grandeza nacional, estaba resentido con él, desde el instante en que se había negado a ayudarle económicamente con su proyecto de erigir un nuevo teatro, como sede de la ópera wagneriana, y alemana por extensión.De su antigua etapa de mayor compromiso político, había aprendido la conveniencia de ser prudente con las clases dirigentes, así que el domingo le había recibido en la estación de tren con la orquesta, el elenco al completo, y una impresionante procesión de antorchas.

Sus ideas subversivas, y su participación activa en los movimientos insurgentes de 1848, cuando era Kapellmeister real en Dresde, le habían costado unos doce años de exilio en Suiza y Francia, y la pérdida de un espléndido sueldo de 1.500 táleros. Bajo ningún concepto quería volver a caer en el error, por lo que se acercó a comprobar cómo se encontraba, y preguntarle si estaba satisfecho con el desarrollo del Festival.

Wilhelm se mostró amable y complacido. Llevaba la vida entera luchando por la unificación de Alemania, y la música que propugnaba Wagner, y en especial esta saga épica de El anillo del Nibelungo, la mágica alianza que otorga a su poseedor el dominio sobre el mundo entero, constituía una estupenda manera de dotar a la nueva nación reunificada de una mitología romántica a la que aferrarse.

Wilhelm se mostró amable y complacido. Llevaba la vida entera luchando por la unificación de Alemania, y la música que propugnaba Wagner, y en especial esta saga épica de El anillo del Nibelungo, la mágica alianza que otorga a su poseedor el dominio sobre el mundo entero, constituía una estupenda manera de dotar a la nueva nación reunificada de una mitología romántica a la que aferrarse.El emperador era ajeno a la revolución artística y cultural que suponían las obras de Richard, pero discernía que su tetralogía, y aquel evento, conformaban un marco propagandístico muy importante al servicio de su causa, por cuanto determinó asistir a tan magno acontecimiento, al que consideraba un ‘asunto de estado’.

Una vez cumplido el trámite, se fue a charlar con Ludwig. Recordaba el día que le conoció, recién ascendido al trono de Baviera, con solo dieciocho años de edad, por el repentino fallecimiento de su padre. Ahora contaba ya treinta, si bien todavía preservaba su personalidad infantil y excéntrica, como lo demostraba su compulsiva afición a construir castillos.

Ferviente admirador de su música, al igual que sus compañías masculinas, su mujer Sofía y su cuñada y prima Sisí, emperatriz de Austria, había sido su valedor desde su proclamación, proporcionándole recursos suficientes para que pudiera dedicarse a sus composiciones y devolver las deudas contraídas.

Ferviente admirador de su música, al igual que sus compañías masculinas, su mujer Sofía y su cuñada y prima Sisí, emperatriz de Austria, había sido su valedor desde su proclamación, proporcionándole recursos suficientes para que pudiera dedicarse a sus composiciones y devolver las deudas contraídas. Durante algún tiempo se distanciaron ligeramente, debido a la exigencia del monarca de que estrenase los dos primeros capítulos de la serie, El Oro del Rin y La Valquiria, en el Hoftheater de Munich, la capital bávara.

Richard entendía que aquel recinto no reunía las condiciones ideales para sus montajes, pero el soberano impuso su determinación. Bastante contrariado, decidió marcharse de la corte, en busca de un teatro más ajustado a sus necesidades.

Un largo rato estuvieron departiendo acerca de cómo se habían desarrollado las tres primeras jornadas del festival. Ludwig deseaba pasar desapercibido, y además no quería tropezarse con el emperador en público, por lo que solo acudió al ensayo general, y esperaría al tercer y último ciclo de la tetralogía, a finales de mes, para presenciarla con mayor comodidad. Wagner confiaba que para entonces se habrían corregido la mayoría de los contratiempos surgidos en el estreno.

Transcurrían los minutos, y no acertaba a encontrar la lectura adecuada. Pensó en Goethe, el poeta alemán, y le vino a la mente el joven Werther, su temperamento descarnado y su vida condicionada por múltiples penalidades, como la suya.

Transcurrían los minutos, y no acertaba a encontrar la lectura adecuada. Pensó en Goethe, el poeta alemán, y le vino a la mente el joven Werther, su temperamento descarnado y su vida condicionada por múltiples penalidades, como la suya.Wagner había recorrido medio continente, con sus libretos bajo el brazo, sin llegar a obtener un reconocimiento plenamente favorable a su estilo, salvo algunos compositores, como Berlioz o Liszt. Por tanto, había sobrevivido gran parte del tiempo realizando tareas que le desviaban de la composición.

Dirigió conciertos en Londres, Berlín, Frankfurt, Praga, Budapest, San Petersburgo o Moscú, entre otras ciudades, trabajó de arreglista en París y de repasador de coros en Würzburg, fue director en Riga, actuó como pianista, ejerció de crítico de arte y profesor, y tradujo libretos de varios autores. Incluso estuvo tentado de aceptar una interesante oferta en Nueva York.

En esta etapa le había acompañado su primera esposa Minna, hasta su separación, y más tarde Cossima, hija de su camarada, el maestro húngaro Franz Liszt, y casada por entonces con el director de orquesta Hans Bülow. Los veinticuatro años que les separaban no fueron obstáculo para que entre ellos brotase una verdadera pasión, que les llevó a irse a vivir juntos a Tribschen, en las orillas del lago de Lucerna.

Pasaron varios años hasta que su marido le concedió el divorcio y pudieron casarse, a pesar de la fuerte oposición de Liszt. Wagner no dudaba que Cossima era una auténtica bendición a su lado, fiel, entregada, inteligente y sensible, y enamorada de su trabajo.

Pasaron varios años hasta que su marido le concedió el divorcio y pudieron casarse, a pesar de la fuerte oposición de Liszt. Wagner no dudaba que Cossima era una auténtica bendición a su lado, fiel, entregada, inteligente y sensible, y enamorada de su trabajo. Con ella compartió los últimos éxitos, en especial desde que se levantó la prohibición de viajar a Alemania. A Wagner le pesaba enormemente no haber podido presenciar las representaciones en su país natal de sus más preciadas partituras: Tannhauser, Lohengrin y Los maestros cantores de Nuremberg.

Se había tenido que contentar con disfrutar del éxito en París o Viena de óperas de las que se sentía menos orgulloso, como Rienzi o El holandés errante, pero que se acomodaban más al gusto comercial imperante, o con leer las cartas que le enviaba su estimado Franz Liszt, que le sustituía como de director de escena, y en las que le comunicaba la buena acogida de sus obras más comprometidas en Berlín o Weimar.

Confiaba que el presente certamen le fuese rentable, y pudiese devolver las ayudas que le habían prestado a lo largo de los años sus incontables patrocinadores: su suegro y amigo Franz Liszt, el comerciante Wesendock, la emperatriz Sisí, la princesa de Metternich o el amanerado rey bávaro, con quien había charlado más de una hora.

Confiaba que el presente certamen le fuese rentable, y pudiese devolver las ayudas que le habían prestado a lo largo de los años sus incontables patrocinadores: su suegro y amigo Franz Liszt, el comerciante Wesendock, la emperatriz Sisí, la princesa de Metternich o el amanerado rey bávaro, con quien había charlado más de una hora.Richard se dirigió al centro, cruzando por delante de la iglesia, que le recordó nuevamente a Liszt, reconvertido en padre franciscano. Le parecía extraña su actual condición de acólito, sobre particularmente porque le había conocido de joven, y nunca imaginó que se amoldaría a una existencia relativamente alejada de la fama.

Franz era un virtuoso del piano. Su excepcional destreza, nunca vista en ningún otro intérprete del instrumento, y que sólo se veía ensombrecida por el violín de Niccolò Paganini, había provocado siempre el cariño y la devoción del público europeo, y en especial del femenino. En incontables oportunidades había visto cómo las damas se peleaban histéricamente por sus pañuelos y guantes para conservarlos como recuerdo.

Envidiaba su habilidad de ganar dinero con sus actuaciones, que le permitieron gozar de una posición muy desahogada, así como de su don de gentes y su personalidad magnética, que le facilitaba innumerables amoríos fugaces por donde quiera que pasaba.

Envidiaba su habilidad de ganar dinero con sus actuaciones, que le permitieron gozar de una posición muy desahogada, así como de su don de gentes y su personalidad magnética, que le facilitaba innumerables amoríos fugaces por donde quiera que pasaba. Aunque sabía que la envidia era mutua, ya que Liszt, que también se prodigaba en la composición, albergaba una profunda admiración por la capacidad de Wagner de concebir un estilo distinto, al que Liszt denominaba 'la manifestación más monumental, maravillosa y fulminante del arte contemporáneo', encumbrándole a él como fundador de una nueva era de la música.

Se apeó en la plaza, y en una docena de pasos se halló en el Restaurante Eule. Aquellos días, y como demostración de que Bayreuth no estaba preparada para acoger a tantos visitantes, devenía prácticamente imposible hallar un asiento libre en los restaurantes y mesones.

Ni tan siquiera en las tiendas se encontraba comida para improvisar un tentempié, por lo que una larga hilera de personas de diversas nacionalidades se formaba ante la puerta. En cuanto le vieron, y pese a su desesperación, todo el mundo prorrumpió en una cálida ovación.

Ni tan siquiera en las tiendas se encontraba comida para improvisar un tentempié, por lo que una larga hilera de personas de diversas nacionalidades se formaba ante la puerta. En cuanto le vieron, y pese a su desesperación, todo el mundo prorrumpió en una cálida ovación. El camarero le había reservado una mesa en su rincón preferido, en la que ya le aguardaban el director escénico Fricke, su amigo el filósofo Nietzsche, George Unger, Amalie Materna y Franz Betz, intérpretes de Sigfrido, Brunilda y Wotan, respectivamente, los escenófragos Gotthold y Max Brückner, y el director de la orquesta Hans Richter.

Por un instante pensó que, a excepción de Nietzsche, el resto habían sido minuciosamente escogidos por su mujer Cossima y él durante una agotadora gira que efectuaron por multitud de teatros de Alemania, que se prolongó un par de años.

Wagner no estaba dispuesto a conformarse con unos artistas cualesquiera para interpretar sus dramas. Habitualmente, las óperas se confiaban a actores teatrales con ligeras habilidades para el canto. Pero él quería elegir a los que mejor podrían dar vida a los distintos personajes, en su aspecto escénico y musical, e idéntico celo mostró en el reclutamiento de los miembros del coro y de los instrumentistas. No dejó nada al azar, y sin embargo no se sentía orgulloso del resultado.

Wagner no estaba dispuesto a conformarse con unos artistas cualesquiera para interpretar sus dramas. Habitualmente, las óperas se confiaban a actores teatrales con ligeras habilidades para el canto. Pero él quería elegir a los que mejor podrían dar vida a los distintos personajes, en su aspecto escénico y musical, e idéntico celo mostró en el reclutamiento de los miembros del coro y de los instrumentistas. No dejó nada al azar, y sin embargo no se sentía orgulloso del resultado.Nietzsche tampoco estaba satisfecho con la obra. A su amigo no le importó exponer su opinión mordaz sobre el Festival wagneriano, mediante la apreciación de que los asientos no eran lo suficientemente cómodos para echar una cabezada durante los largos monólogos de los protagonistas.

Wagner era consciente que Friedrich no terminaba de perdonarle que hubiese renunciado a sus principios revolucionarios, y de que hubiera abandonado su conciencia socialista, para venderse al imperio de la burguesía.

Él no lo percibía así. Su drama no satisfacía los gustos reinantes, sino que justamente pretendía romper moldes establecidos. Y sabía que el precio que había de pagar por sus innovaciones, y por tratar de construir un nuevo lenguaje estético, al servicio de la elevación espiritual, era la falta de comprensión por parte del público y de la crítica.

Él no lo percibía así. Su drama no satisfacía los gustos reinantes, sino que justamente pretendía romper moldes establecidos. Y sabía que el precio que había de pagar por sus innovaciones, y por tratar de construir un nuevo lenguaje estético, al servicio de la elevación espiritual, era la falta de comprensión por parte del público y de la crítica.Recaló su vista en la Crítica de la Razón Pura, de Immanuel Kant, abrió el libro por su mitad, y leyó algunos párrafos, hasta que lo abandonó nuevamente en el estante. No, no era aquello lo que buscaba.

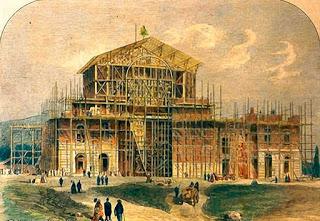

Tampoco era aquel lugar, en una colina fuera de la población, en pleno campo, lo que en un principio Wagner imaginó para dar a luz su tetralogía. Solo la circunstancia de estar a mitad de camino de la capital del flamante Reich y la del reino bávaro, le otorgaba una ventaja para ubicar allí su Festspielhaus.

Le habían indicado que la localidad disponía de un teatro muy arreglado, en el que celebrar sus obras, la Ópera del Margrave, y se había acercado a inspeccionarlo. Desde el primer momento tuvo claro que su escenario era inadecuado para sus complejos montajes y sobredimensionadas orquestas.

Le habían indicado que la localidad disponía de un teatro muy arreglado, en el que celebrar sus obras, la Ópera del Margrave, y se había acercado a inspeccionarlo. Desde el primer momento tuvo claro que su escenario era inadecuado para sus complejos montajes y sobredimensionadas orquestas.Sin embargo, la invitación del alcalde Muncker, y la ayuda que le brindó el banquero Friedrich Feustel para sufragar un nuevo local, le alentaron a decidirse por aquel paraje, próximo al bonito palacio del Eremitage.

No obstante, enseguida surgieron problemas con el presupuesto, que retrasaron el proyecto. Acudió al canciller Otto von Bismark y al mismísimo emperador, y promovió sociedades wagnerianas en diversas ciudades para recaudar fondos, pero el plan no recibió su definitivo impulso hasta que el rey Ludwig vino a rescatarlo de nuevo.

Tardó un lustro en erigir aquel templo de la música, sobrio, austero, con escasa ornamentación, un colosal ‘granero’, según lo definían algunos, pero adaptado arquitectónicamente a sus composiciones.

Tardó un lustro en erigir aquel templo de la música, sobrio, austero, con escasa ornamentación, un colosal ‘granero’, según lo definían algunos, pero adaptado arquitectónicamente a sus composiciones. Wagner concedía la igual relevancia al texto de sus óperas que a su acompañamiento o a los decorados, ya que que no quería que uno destacase sobre las demás, concibiendo sus producciones como un todo artístico indisoluble.

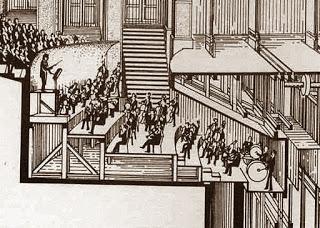

A tal fin, había diseñado el doble proscenio, que confería al escenario una enorme sensación de profundidad, ocultando a la orquesta de la vista del público, en un foso. De esta manera, habilitaba una fórmula insólita: la platea quedaba completamente en penumbra, por lo que el interés de la gente se centraría en la representación, sin otras distracciones. Las primeras notas, que rasgaban el mágico silencio y la oscuridad de la sala, resonaban de forma imborrable en el corazón de los espectadores.

Por contra, la anormal ubicación de la orquesta, que promovía la fusión perfecta y proporcionada de melodía y canto, derivaba en asincronías entre ambas. Para el director resultaba complicado controlar el ritmo de la ejecución y acompasar la música a la acción que se desplegaba en el escenario, más aún debido al ruido ensordecedor de la orquesta, y su reverberación en el foso, habiéndose de guiar por su mero instinto.

Por contra, la anormal ubicación de la orquesta, que promovía la fusión perfecta y proporcionada de melodía y canto, derivaba en asincronías entre ambas. Para el director resultaba complicado controlar el ritmo de la ejecución y acompasar la música a la acción que se desplegaba en el escenario, más aún debido al ruido ensordecedor de la orquesta, y su reverberación en el foso, habiéndose de guiar por su mero instinto. Además, el incremento del número de músicos respecto a la orquesta tradicional, la inclusión de nuevos instrumentos, inventados ex profeso para el Anillo, y la reorganización espacial de los mismos, con el objetivo obtener un mejor sonido, provocaban que el director a menudo se confundiese.

Las novedades no solamente afectaban a la zona del escenario, sino también a la del público. Richard quería prescindir de la disposición en forma de herradura, en la que el público estaba más pendiente del espectáculo fuera del escenario que dentro de él, y había ideado un patio de butacas con forma de abanico, carente de ornamento decorativo, en el que la atención se enfocaba exclusivamente a los actores, y donde todas las localidades gozaban de una excelente visibilidad.

Pese a su empeño por que todo saliera bien, los errores en las tres representaciones iniciales habían sido constantes, a su entender. No obstante, a tenor los comentarios de los espectadores, ninguno de ellos tenían una percepción negativa.

Pese a su empeño por que todo saliera bien, los errores en las tres representaciones iniciales habían sido constantes, a su entender. No obstante, a tenor los comentarios de los espectadores, ninguno de ellos tenían una percepción negativa.El primer día, la función de El Oro del Rin constituyó un auténtico desastre. Las actrices que interpretaban a las Hijas del Rin, suspendidas en el aire, subidas a unos hierros altísimos para simular que nadaban, fueron capaces de vencer su temor y afinaron la voz. Pero en los cambios de escena, las nubes de vapor iluminadas con luces de colores para enmascarar las transacciones entre los decorados acabaron por irritar las cuerdas vocales de los cantantes y desafinaron las arpas.

La música estuvo desacompasada, y Franz Betz dejó caer un par de ocasiones el anillo, que salió rodando hasta el público. Cuando el respetable reclamó su presencia durante más de treinta minutos tras concluir la actuación, él estaba tan ofuscado que no quiso ni salir a saludar.

Peor si cabe fue con La Valquiria del martes. El acto de la cabalgata fue muy aplaudido, pero los cambios de escena, y la coordinación entre música y acción, dejaron mucho que desear. Y para mayor desaliento, Betz, que desempeñaba el personaje principal de Sigfrido, había acabado afónico después de las casi cinco horas de concierto.

Peor si cabe fue con La Valquiria del martes. El acto de la cabalgata fue muy aplaudido, pero los cambios de escena, y la coordinación entre música y acción, dejaron mucho que desear. Y para mayor desaliento, Betz, que desempeñaba el personaje principal de Sigfrido, había acabado afónico después de las casi cinco horas de concierto.Sobre Wagner pesaba la acusación de que, varios actores, tras interpretar sus anteriores óperas, habían enfermado, muerto o enloquecido, víctimas del sobresfuerzo, por lo que este día se reeditó la infausta leyenda.

Pese a que la incriminación fuese absolutamente infundada, en el diseño del nuevo teatro, Wagner había tratado de equilibrar el sonido de la orquesta y la voz de los cantantes, para permitirles utilizar un tono natural, sin tener que forzar su organismo para que se les escuchase con facilidad.

Afortunadamente, Betz se repuso en un solo día, y pudieron reanudar el ciclo el mismo jueves. Por un momento, pensó que aquel contratiempo podría favorecerle. La tetralogía, sus cuatro obras y treinta y seis actos, todos de gran exigencia, y cuya duración total excedía las quince horas, era una prueba de resistencia terrible para los actores, los coros, los músicos y el público.

Afortunadamente, Betz se repuso en un solo día, y pudieron reanudar el ciclo el mismo jueves. Por un momento, pensó que aquel contratiempo podría favorecerle. La tetralogía, sus cuatro obras y treinta y seis actos, todos de gran exigencia, y cuya duración total excedía las quince horas, era una prueba de resistencia terrible para los actores, los coros, los músicos y el público.Los buenos augurios acerca del estreno de Sigfrido, la tercera pieza de la saga, tampoco se cumplieron. El primer acto, en el que aparecía una forja con fuego de verdad, se superó sin complicación alguna, a pesar de los temores de los figurantes por el peligro que corrían, ya que en Bayreuth no había cuerpo de bomberos. Y el caballo negro del monarca Ludwig, que acompañaba a Brunilda, había actuado con naturalidad y sin espantarse.

El problema surgió con la escena en la que Sigfrido se enfrenta a Fafner, transformado en dragón. Jamás había pasado tanto apuro como cuando salió el monstruo. Recorrió toda Europa hasta encontrar un dragón de figura sobrecogedora, hasta que al final dio con él en Londres.

El problema surgió con la escena en la que Sigfrido se enfrenta a Fafner, transformado en dragón. Jamás había pasado tanto apuro como cuando salió el monstruo. Recorrió toda Europa hasta encontrar un dragón de figura sobrecogedora, hasta que al final dio con él en Londres.Dado su tamaño, la fábrica lo envió por piezas. Llegaron primeramente el cuerpo y la cola, cubiertos de escamas brillantes. Días más tarde arribó la cabeza, cuidadosamente embalada, con sus fauces y ojos móviles, tremendamente amenazadores. Pero el proveedor facturó el cuello a Beirut, en lugar de a Bayreuth, así que aquella obra maestra de fantasía y maquinaria quedó convertida en una criatura ridícula que daba más pena que miedo.

Estaba terriblemente cansado y estresado por seguir tan de cerca cada detalle, pero no tenía intención de delegar sus funciones. Durante varios años, había ejercido de contratador de cantantes, supervisor de escenografía, constructor, director musical, compositor, dramaturgo, productor, preparador de canto, revisor de vestuarios… Y no de una ópera cualquiera, sino de la obra más compleja representada hasta la fecha.

Una vez se completase el capítulo final del ciclo, El Ocaso de los Dioses, procuraría tomarse las siguientes funciones con más calma. Pero hoy quería llegar pronto al teatro, antes de que la gente empezase a subir la colina, para pulir los últimos pormenores con los músicos, los tramoyistas, los actores y el coro, Asistido por Richard Fricke, el director escénico, procuró contagiar a todos su optimismo.

Una vez se completase el capítulo final del ciclo, El Ocaso de los Dioses, procuraría tomarse las siguientes funciones con más calma. Pero hoy quería llegar pronto al teatro, antes de que la gente empezase a subir la colina, para pulir los últimos pormenores con los músicos, los tramoyistas, los actores y el coro, Asistido por Richard Fricke, el director escénico, procuró contagiar a todos su optimismo.Y parece que funcionó, excepto pequeños detalles. Al caer el telón, esta vez sí se decidió a salir con los artistas para recibir la merecida y entusiasta ovación del auditorio. Era consciente de la favorable acogida del público, pues a la salida muchos de los espectadores, imbuidos de un sentimiento casi místico, le manifestaron que habían vivido unas jornadas inolvidables, que indudablemente entrarían a formar parte de la historia de la música con letras mayúsculas. Ya solo cabía esperar el análisis favorable de la prensa.

Dio las gracias a todo su equipo, y regresó a su hogar, a villa Wahnfried. Esta noche ofrecía un gran banquete en aquella mansión para sus asistentes más allegados. Allí se daban cita, además de parte del elenco, el director Hans Richter, el pianista Joseph Rubinstein, el pintor Paul Jovkowsky, los compositores Humperdinck, Anton Bruckner, Edvard Grieg, Peter Illich Tchaikowsky y Camille Saint-Saëns, varios empresarios y directores de orquesta, ciertos críticos musicales, el escritor Leo Tolstoy, el ilustrador Gustave Doré, su inseparable Franz Liszt, su amiga Judith Gautier, y algunos corresponsales de los más prestigiosos periódicos del mundo.

Dio las gracias a todo su equipo, y regresó a su hogar, a villa Wahnfried. Esta noche ofrecía un gran banquete en aquella mansión para sus asistentes más allegados. Allí se daban cita, además de parte del elenco, el director Hans Richter, el pianista Joseph Rubinstein, el pintor Paul Jovkowsky, los compositores Humperdinck, Anton Bruckner, Edvard Grieg, Peter Illich Tchaikowsky y Camille Saint-Saëns, varios empresarios y directores de orquesta, ciertos críticos musicales, el escritor Leo Tolstoy, el ilustrador Gustave Doré, su inseparable Franz Liszt, su amiga Judith Gautier, y algunos corresponsales de los más prestigiosos periódicos del mundo. Ese era el motivo por el que hoy quería conceder tanta importancia a la lectura que normalmente realizaba después de la cena, cuando la familia se reunía entorno a la mesa. Finalmente se inclinó por el quien consideraba el mayor poeta y artista de todos los tiempos, pese a que había enfrentarse a sus poemas de forma indirecta, a través de traducciones al alemán, desprovistas de sus matices originales, que apenas si acertaba a intuir.

Ese era el motivo por el que hoy quería conceder tanta importancia a la lectura que normalmente realizaba después de la cena, cuando la familia se reunía entorno a la mesa. Finalmente se inclinó por el quien consideraba el mayor poeta y artista de todos los tiempos, pese a que había enfrentarse a sus poemas de forma indirecta, a través de traducciones al alemán, desprovistas de sus matices originales, que apenas si acertaba a intuir.Ciertamente lamentaba no haber visitado nunca España, patria de autores geniales, ni poseer un exiguo conocimiento de su idioma. Tampoco Liszt le podía ayudar, pues su corta gira por el país, de apenas un mes de duración, en la que dio algunos recitales en Madrid, Córdoba, Cádiz, Valencia y Barcelona, no le había servido para adquirir unos mínimos conocimientos de español.

Rodeado de sus parientes y amigos más queridos, en el día que había supuesto la consagración definitiva de su manera de concebir el arte, comenzó brindando por Liszt, agradeciéndole su sincera fidelidad y constante apoyo, y terminó animándose a pronunciar aquellos versos, en su lengua vernácula:

Rodeado de sus parientes y amigos más queridos, en el día que había supuesto la consagración definitiva de su manera de concebir el arte, comenzó brindando por Liszt, agradeciéndole su sincera fidelidad y constante apoyo, y terminó animándose a pronunciar aquellos versos, en su lengua vernácula:¿Qué es la vida? Un frenesí.¿Qué es la vida? Una ilusión,una sombra, una ficción,y el mayor bien es pequeño;que toda la vida es sueño,y los sueños, sueños son.