Rodolfo Luis de Salazar Navarro (1880-1937)

Aparte del periodismo, Rodolfo de Salazar fue un excelente poeta y novelista. Fue presidente del Ateneo Científico Literario y Artístico, del Círculo de Bellas Artes de Alicante, de la sección de cultura de la Casa de Valencia en Madrid y de la Agrupación Artística La Wagneriana, entre otros muchos cargos de relevancia. Como buen alicantino, de lo cual se preciaba, fue decano de los Foguerers Majors de les Fogueres de Sant Joan, y difusor de la fiesta en Madrid. Cultivó grandes amistades con personajes de la talla de los Luca de Tena, antes mencionados, o Rafael Altamira, entre otros.

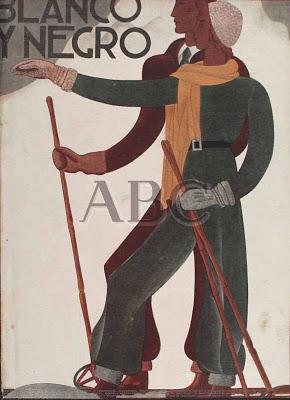

Portada de la Revista Blanco y Negro, Año 42, N.º 2167, 25 de diciembre de 1932

(Hemeroteca del Diario ABC)

El artículo que nos ocupa, con fotos del propio autor, impresas con una calidad bastante deficiente, apareció editado en el número 2167, año 42, de la Revista Blanco y Negro, de fecha 25 de diciembre de 1932, en concreto en las páginas 131-133

Las aguas de la bahía alicantina ofrecen a los aficionados al mar la delicia de sus mansas ondas, y en las tardes del verano, cuando comienza a ponerse el rojo sol de fuego, que abrasó la ciudad, calcinando sus piedras y adormeciendo a sus habitantes en un casi letargo; cuando el sol ya declina, es un placer navegar por las tranquilas aguas, apenas rizadas por una ligera brisa, que hincha la blanca vela triangular de un bote marinero.

Y así, por disfrutar del placer, una tarde embarqué, y, paseando, salimos fuera del puerto el pescador que me lo alquilara y yo. Era el marinero hombre ya maduro, que gustaba de hablar; había recorrido casi el mundo entero; «hasta he ido —me dijo— adonde los hombres tienen rabo. Por allá, por las islas del otro lado del mundo». A ciencia cierta no sabía por dónde, muy lejos. Y hablaba sin descanso. Me contó leyendas que la ignorancia de los marineros, hombres rudos, admite como verdades incontrovertibles. En una tempestad, un golpe de viento, cuando él andaba por las vergas, le hizo perder el equilibrio, arrojándole sobre una vela, que le despidió, lanzándole a cubierta; del encontronazo estuvo enfermo de algo que no me supo decir el nombre, pero cuando curó no pudo reanudar su oficio de navegante de altura. La conmoción le había dejado sordo y con alguna dificultad para hablar. Y allí estaba él, que conociera lejanos mares y extraños países, con su bote atracado a las piedras del muelle, alquilando su experiencia del mar y limitando sus cruceros a unos paseos por la bahía alicantina.

Allá, en la línea del horizonte, se divisaba una tierra, como un poco de bruma espesa. Era la «isla de Tabarca». Desde hace tiempo tenía el deseo de visitarla, y, cortando la verbosidad de mi patrón, intenté hacerme oír por él para que me indicase el medio de poder lograr el visitar la isla. Conseguido el que me entendiera, supe que era fácil el ir: unos barquitos a motor hacían viajes regulares, saliendo dos veces por semana de Alicante, de donde partían temprano para regresar mediada la tarde.

Y en el primero de sus viajes embarqué. El mar estaba encalmado y los marineros predecían un viaje feliz.

La isla de «Nueva Tabarca», o «Isla Plana», que ambos son sus verdaderos nombres, aunque los alicantinos la llaman solamente «Tabarca», y más familiarmente l'illa, es decir, la isla, en el idioma lemosín que hablan los nativos, está situada a diez millas de la ciudad de Alicante y junto al cabo de Santa Pola, que cierra por la derecha la bahía alicantina. Fué en un principio habitada por moros procedentes de la Tabarca tunecina. Carlos III la conquistó, y, para defenderla, la fortificó, rodeándola de fuertes murallas, que aún se mantienen en pie. Hoy los tabarquinos forman un reducido poblado, que vive de la pesca.

Ya vamos llegando; ya se divisa, allá, confusamente, una sombra, algo sobre el mar. Y va tomando forma, y se distinguen dos torres, una aguda, esbelta; otra maciza, pesada; son la de la iglesia y la antigua de vigías, y a bordo se hacen los preparativos de anclaje, y hay un revuelo de turistas que requisan sus paquetes, que acaso contendrán tortillas, filetes empanados, algo de pescado...

A recibirnos salen unos muchachos, hábiles nadadores, que piden les arrojen una moneda, y la persiguen en su descenso por el mar, y la cogen, subiendo a la superficie con ella en la boca, y bajan en busca de otra que se les ha lanzado. Son hijos del mar y se familiarizan, jugando, con él. ¡Acaso luego, cuando mayores, sean audaces marineros que surquen lejanos mares, o pescadores que den su vida en la lucha por capturar algún pez!

Arrimamos al muelle, que propiamente no existe, puesto que sirven como tal unos peñascos que se separan de la orilla y abrigan las aguas, y comienzan a bajar a tierra los excursionistas. Es una animada escena: gritan con pequeños chillidos las mujeres, por temor a resbalar y bañarse antes de lo pensado, gritos que suben de intensidad al arrojar un marinero sobre cubierta un pulpo que ha cogido en una grieta, y que intenta volver al mar, hasta que muere clavado a las tablas por una navaja.

El acceso a la isla se realiza por la puerta de las murallas. Hay unos pasadizos obscuros, una escalera, y aparece el pueblo, pequeño, apenas una plaza y unas casas alrededor de la iglesia. Las casas, de planta baja, al nivel de la calle, y algunas con un piso, son blancas, deslumbrantes; bajo el sol ardiente que ya molesta, se adivina que en el interior de aquellas casas se ha de disfrutar de agradable frescor. Tienen las puertas abiertas y se ven los patios en penumbra por las plantas trepadoras y las parras que en ellos hay.

Un excursionista tiene familia entre los pescadores, y con él varios que durante la travesía hemos entablado amistad nos dirigimos a casa de su pariente a encargarle nos guise para la comida una caldereta de pescado, el plato típico de la isla. Convenida la hora en que hemos de reunirnos, cada uno, solo o en grupo, recorre la isla.

Es muy curiosa. Sus costas, carcomidas durante siglos por el mar, son accidentadas; hay rocas en grandes amontonamientos junto a la orilla y casi cubiertas por enormes cantidades de algas; otras surgen como negros monstruos que descansaran algo separados de la costa; hay cerca del faro una aglomeración de arrecifes en donde, durante la Gran Guerra, se fué a pique un barco, cuyo casco aún puede verse desde el faro, pues el fondo sobre que descansa, a pocas brazas de la superficie, es de roca lisa. Siempre conservando el aspecto carcomido, es a veces más compacta la orilla y se eleva y forma recodos y cuevas profundas por las que el mar penetra debajo de la isla. Hay una que tiene en su fondo, como en las historias de piratas y contrabandistas, un pasadizo por el que comunica con una casa.

Y aún hay más cuevas. La iglesia está edificada sobre una que casi es tan extensa como ella, y próxima hay otra grande, casi subterránea, en donde en invierno se reúnen pescadores y mujeres para construir y recomponer las redes, y allí están los toscos artefactos, semejantes a grandes ruecas, de que se sirven; son unas ruedas de madera como pesados tornos y unos caballetes.

Recorremos las murallas; unos gruesos paredones afianzados en las rocas y que descienden hasta el mar. Hay abiertas en ellas unas habitaciones que, en opinión del guía que nos acompaña, fueron calabozos. Y llegamos a la playa, un rinconcito de arena ocupada por las barcas de los pescadores, barcas en que, cuando llegue la temporada, irán hasta la costa de Africa a pescar el atún, y un hacinamiento de anclas, y cadenas, y redes.

Entre las barcas, aprovechando su sombra, reposan los excursionistas después de haberse bañado. Las aguas de esta pequeña ensenada son verdes y tan claras, tan transparentes, que casi parece que no haya nada entre la vista y el fondo; y llegan a la orilla en amplias ondulaciones, mansamente, sin romperse en espuma.

Ya es mediodía. La comida estara dispuesta, y vamos hacia la casa del pescador. Una casa pequeña, limpia y fresca, cosa importantísima en aquel ambiente tórrido; del techo penden reproducciones, en pequeño, de llaúts pesqueros y de un pailebot modelo de habilidad y paciencia, y en un rincón hay gruesos anzuelos que utilizan para la pesca del atún y del bonito, y arpones y lanzas para rematarlos. Nuestro huésped, un viejo fuerte y curtido por el mar, nos muestra una especie de ganchos grandes y de aguda punta, los cuales, sujetos a la muñeca, sirven para izar a bordo las grandes piezas cobradas. Y nos enseña en su mano izquierda la cicatriz de una herida que le produjeron con uno de esos ganchos que le atravesó la palma. Tiene una cicatriz en cada una de las caras de la mano que es casi del diámetro de cinco céntimos. «Me lavé con agua del mar —nos dice sin darle importancia— y seguí mi faena».

La caldereta, guisada por marineros y regada con vino a discreción, estaba verdaderamente sabrosa. En la isla el vino es más abundante que el agua potable, pues no hay manantiales y sólo de la recogida en la época de las lluvias se puede disponer. Luego comimos los más excelentes salmonetes roqueros; pescados aquella misma mañana, tenían el más delicioso sabor a yodo y a algas que imaginarse puede.

Terminada la comida, salimos a tomar un poco de fresco, que a la sombra la temperatura era agradable a causa del vientecillo que venía del mar. Y a poco se oye la sirena de nuestro barco, que llama a su bordo a los pasajeros que trajo, y caminamos hacia allá y observamos los últimos detalles pintorescos de la pintoresca isla. En las puertas de algunas casas hay clavadas grandes aletas y colas de atún como trofeos que recuerden la extraordinaria pieza que el pescador que allí habita cobró; hay por allí unos perros de una raza peculiar de Tabarca. Son pequeños y de pelo corto, lanoso y rizado; pero lo raro de ellos consiste en que sólo tienen en los pies dos dedos, como una pezuña hendida, igual a la de las cabras, mas no córnea.

Llegamos al embarcadero. Termina la excursión. Pronto el barco nos volverá a Alicante. Pero con nosotros nos llevamos el grato recuerdo de un día pasado felizmente.

Neptuno, el viejo dios de la faz de arrugas cambiantes y cabellera de algas, también nos es propicio en el regreso, y pronto se divisa reflejándose como en un espejo en las azules ondas de la amplia bahía alicantina, la esfinge rocosa que corona el imponente castillo que en otros tiempos defendió la ciudad.